The Voices

de Marjane Satrapi

The Voices est un film funambule qui joue les équilibristes entre comédie et horreur avec une audace inattendue. En effet, on imaginait assez mal la Marjane Satrapi créatrice de Persépolis oser s'attaquer avec autant de sincérité à une histoire de serial killer schizophrène. En effet, si le film joue souvent la carte de l'humour, il ne détourne pas le regard devant les séquences cruelles qui mettent fréquemment mal à l'aise. C'est alors à l'appréciation de chaque spectateur de savoir si ce mélange fonctionne ou si la réalisatrice aurait gagné à privilégier l'une ou l'autre approche. On peut ainsi ressentir un goût de trop peu, aussi bien dans la fantaisie que dans l'étude psychologique. Cependant, il faut accorder à la cinéaste un certain talent pour ne pas trop abuser des effets les plus faciles, en premier lieu les animaux parlants qui ne prennent jamais le film en otage. On saluera aussi la performance de Ryan Reynolds qui excelle tout autant en benêt psychopathe que lorsqu'il prête sa voix à son chien et à son chat. Pas de reproches non plus envers les comédiennes, Anna Kendrick est toujours aussi choupie et Gemma Arterton toujours aussi amusante. Marjane Satrapi ne leur demande rien de surprenant et les emploie pour exactement les mêmes rôles que d'habitude. The Voices s'avère un film d'horreur gentiment différent et c'est suffisant pour en faire une réussite récente du genre.

Tomorrowland

de Brad Bird

Je ne souhaite pas aborder le fiasco de Tomorrowland sous l'angle du discours politique. Depuis longtemps l'œuvre de Brad Bird a été soupçonnée, surtout aux Etats-Unis, de sympathies libertariennes et de partager des points communs avec le discours d'Ayn Rand. Comme le résume fort bien cet article, c'est probablement pousser un peu trop loin l'interprétation de ce qui sont, à la base, des films pour enfants. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se questionner sur la vision du monde qui y est proposée, au contraire, mais il est bien connu qu'en creusant on finit toujours par pouvoir faire dire n'importe quoi à n'importe quoi. Ceci dit, de tous les films de Bird (en particulier ses chefs-d'œuvre Le Géant de Fer et Les Indestructibles), Tomorrowland est le plus ambigu au niveau thématique. Mais la faute n'en revient sans doute pas entièrement au réalisateur, il faut se tourner vers d'autres responsables.

En premier lieu Disney, bien sûr, qui a du brider l'œuvre en tout sens pour se plier à l'uniformisation de ces films "live" récents. Par moment, Tomorrowland ressemble à un Marvel quelconque, notamment dans leurs pires travers. Un exemple frappant (c'est le cas de le dire) étant le traitement de la violence. Tant qu'il s'agit de robots, même d'apparence humaine, on a le droit de tout faire. Mais ici, lesdits robots, dont on laisse supposer qu'ils peuvent développer des sentiments, sont si proches de nous, que les voir se faire décapiter, exploser, découper, brutaliser en tout sens finit par créer le malaise. Si, au final, le film essaie vainement de créer de l'émotion autour de l'androïde à l'apparence enfantine, c'est après lui en avoir fait voir de toutes les couleurs (souvent de manière "comique"). Du Marvel pur jus, comme dans le pathétique Avengers 2 qui déployait des trésors d'imagination pour massacrer du robot de manière folklorique.

Disney, toujours, dont on rappelle que ce Tomorrowland est l'adaptation d'une section de parc d'attraction. Non, ce n'est même pas un manège comme Pirates des Caraïbes, c'est juste inspiré d'une zone de Disneyland qui envisageait le futur selon les critères, désormais bien kitsch, de la science américaine des années 50 (le saviez-vous ? Dès 1957, on pouvait retrouver dans Tomorrowland la Monsanto House of the Future...). Une base bien mince qui se retrouve étoffée par celui, qui, une nouvelle fois, sera notre principal suspect, l'ineffable Damon Lindelof. Le scénariste donne ici l'impression qu'il fait exprès de verser dans ses pires travers juste pour "troller" le public. C'est une nouvelle histoire extrêmement mal construite : on nous promet donc beaucoup sans que jamais les enjeux ne deviennent vraiment clairs ou impliquant. Le film met un temps fou à démarrer pour aboutir à un climax décevant qui appuie sur le cliché des "élus" et de la volonté comme maîtrise absolue de la réalité. Tous les protagonistes étant traités par-dessous la jambe (même la gamine robot qui possède un petit potentiel), on se lasse rapidement de la fausse agitation qui se déploie à l'écran. Si cela vous rappelle Lost, c'est normal. Tomorrowland en reprend les principaux défauts, jusqu'au final illuminé. Autre possible preuve que Lindelof aime troller les geeks : une scène dans une boutique de produits dérivés cinématographiques, bourrée de collectors hors de prix qui finiront tous réduits en miettes. Outre que Disney en profite pour rappeler lourdement que la franchise Star Wars lui appartient désormais de plein droit, la séquence ne fait pas dans la dentelle lorsqu'il s'agit de détruire littéralement les joujoux des cinéphiles.

Et Brad Bird dans tout ça ? Il essaie de mettre en scène, et à part quelques jolis images et deux ou trois plans séquences qui font désormais partis du cahier des charges (cf Marvel, toujours), Tomorrowland ne sort pas du tout-venant. C'est correct, même si étrangement presque totalement dénué d'émerveillement. Plus le film avance, plus les révélations tombent à plat, plus les images de Brad Bird semblent se dépassionner. Même Michael Giacchino, compositeur dont je chante souvent les louanges, n'assure que le minimum. Ce travail syndical des uns et des autres auraient probablement été suffisant si l'histoire avait suivi. On y revient. C'est là que Tomorrowland s'effondre : dans ce qui nous est raconté et surtout dans la manière dont cela nous est raconté. En 2015, des blockbusters miraculeusement écrits et narrés (oui, je parle toujours de Mad Max et Vice Versa) ont rappelé qu'il était possible de réussir sur toute la ligne. Tomorrowland n'en apparaît que plus bâclé ou du moins fort mal fichu. Au final, on en retient surtout un vaste sentiment de déception. Les autres récents "films sacrifiés" par Disney (John Carter et Lone Ranger) possédaient davantage de personnalité et s'avéraient bien plus intéressants. Tomorrowland entre davantage dans la catégorie des gentils ratages. Ce qui le rapproche, par exemple, d'une œuvre comme Rocketeer qu'on osera qualifier, toutes proportions gardées, de plus réussie. Ceci dit, comme tous les Disney un peu "malades", le film devrait engendrer son petit culte.

Jurassic World

de Colin Trevorrow

Sur le papier il semble difficile de rater un film avec des dinosaures. Cela paraît simple d'émerveiller, de faire peur et de divertir avec ces grosses bêbêtes qui fascinent petits et grands. Dans les faits, Jurassic Park, premier du nom, devient de plus en plus une anomalie. Considéré comme un Spielberg relativement mineur pendant quelques décennies, il est aujourd'hui réévalué en tant que vrai classique, une réussite à marquer d'une pierre blanche. On lui reprochait à l'époque son scénario convenu bourré d'invraisemblances, ses personnages archétypaux assez transparents et ses dialogues souvent insignifiants. Bref, on lui reprochait de n'être que de la pure mise en scène, du "dino porn", du "pop-corn movie" sensé donner les mains libres à Spielberg pour ses projets plus personnels (ce fut le cas). A la vision de Jurassic World, on peut tout revoir à la hausse. L'histoire, les héros et les dialogues de Jurassic Park semblent surgir d'une époque élitiste où on se donnait vraiment du mal pour signer un blockbuster qui ne se moque pas de son public. Et la maestria visuelle, cruellement absente ici, fait toute la différence.

S'il fallait choisir un symbole de cet effondrement, pas du tout fantasmé et pas du tout réactionnaire, du divertissement hollywoodien, ce serait la musique. Et oui, Jurassic World reprend quelques uns des thèmes composés par John Williams pour le premier film et ces références nous rappellent à quel point le monde des bandes originales s'est désertifié depuis le début des années 2000. On est dans la pure tapisserie, la plupart du temps, dans l'habillage sonore, généralement efficace avec les images, mais complètement oublié une fois les lumières rallumées. On est tout esbaudis dès qu'il y a UN thème à sauver. Pourtant c'est l'un des meilleurs compositeurs actuels, Michael Giacchino, qui s'occupe de Jurassic World, mais même lui ne tient pas une seule minute face au John Williams de la grande époque. Giacchino fait partie de ceux qui arrivent encore à créer un petit thème mémorable presque à chaque film (voir Vice Versa cette année, par exemple, et tous les Pixar sur lesquels il a travaillé). Mais c'est juste ça, un thème, rien de plus, décliné dans différents styles. Réécoutez la BO de Jurassic Park et vous trouverez au moins trois ou quatre thèmes marquants. Un an auparavant, Williams signait la BO de Hook, et, quoi qu'on pense du film, c'est un déferlement musical qui n'a plus aucun équivalent aujourd'hui.

Bref, ce long paragraphe était nécessaire car il me permet de survoler aisément le reste de Jurassic World qu'on peut comparer de la même façon à l'ensemble de Jurassic Park : un bon concept réduit à presque rien, de la junk food cinématographique dénuée des nutriments et vitamines de base. On peut bouffer ça sans se poser de question et on ressort affamé (et vaguement malade). Il n'en reste rien le lendemain. La faute à... La faute à tout ! Colin Trevorrow est un yes-man dans toute sa splendeur, incapable de fignoler une scène et même un plan correct. Les seuls moments à peu près réussis étant des reprises à l'identique du travail de Spielberg. Il faut voir, en particulier, le combat final, filmé n'importe comment et totalement gâché. L'histoire, n'en parlons même pas, ce n'est qu'un vague prétexte qui ne permet à personne d'exister. Les personnages sont des figures de carton, qui avancent mécaniquement, comme si on cochait une checklist, ce qui était déjà le cas dans les films précédents mais qui est ici poussé jusqu'à l'absurde. Peu importe alors que les comédiens employés soient bons ou mauvais, ils n'ont rien à défendre. A aucun moment ils n'existent au-delà des attributs basiques qu'on leur a fourni, généralement vestimentaires. Je n'exagère pas, la caractérisation dans Jurassic World repose quasi intégralement sur les vêtements, les accessoires, les coupes de cheveux ou la couleur de peau. Je vous jure, regardez le film avec cet angle et c'est flagrant. Ce qui ne serait pas si grave, donc, si la mise en images relevait le tout.

On en est là et Jurassic World pourrait surnager si les dinosaures possédaient un tant soit peu de prestance. Zéro pointé à ce niveau aussi. Ils sont si mal filmés et si mal intégrés à l'histoire qu'il n'en ressort ni fascination, ni menace. L'Indominus Rex, en particulier, est une catastrophe. A tel point qu'il est bien difficile de savoir, tout simplement, à quoi il ressemble. Pendant une fraction de seconde on espère un développement un peu poussé. Après tout c'est une pure chimère de scientifiques, perdue dans un monde qu'elle ne comprend pas, mais dotée d'une intelligence supérieure. Tout cela pour quoi ? Pour une bestiole qui ne fait qu'avancer bêtement en tuant tout ce qui bouge. Point. Voilà. Et même après un rebondissement, amené de manière stupide, on découvre qu'elle peut communiquer avec d'autres espèces, cela ne débouchera sur rien. Que dalle. Juste un peu plus de badaboum filmé avec les pieds. Le résultat est donc aussi nul que les productions Marvel, où tout le monde s'agite devant l'œil de plus en plus indifférent du spectateur, vaguement agacé qu'autant d'argent et de talents soient dispersés au service de produits insipides. La réussite de grosses productions telles que Vice Versa et Mad Max reste une anomalie. Et, au niveau du succès commercial, le seul qui compte vraiment aux yeux d'Hollywood, Jurassic World reste le grand gagnant. En attendant les inévitables suites et dérivés qui seront probablement encore plus ratées (ce qui laisse songeur), le prochain Pixar, lui aussi à base de dinosaures, va peut-être relever le niveau. Le triomphe commercial de Jurassic World, que beaucoup de spectateurs ont d'ailleurs trouvé tout à fait "regardable", laisse circonspect. On a bien du mal à croire que dans 20 ans, à l'instar de Jurassic Park aujourd'hui, on reviendra vers ce film avec nostalgie en soupirant : "C'était le bon temps...".

Kingsman : services secrets

de Matthew Vaughn

Le rapport à la violence dans le cinéma de Matthew Vaughn est assez voisin de celui de Quentin Tarantino. Il y a une vraie fascination pour la brutalité sous toutes ses formes, elle est chorégraphiée avec gourmandise et imagination. En même temps, cette surenchère s’accompagne d’une autocritique plus ou moins volontaire. A appuyer autant sur les aspects les plus graphiques de la violence, les réalisateurs finissent par créer le malaise. Ce processus était évident dans Kick-Ass (déjà l’adaptation d’un Comics de Mark Millar), œuvre sur le fil du rasoir à mi-chemin entre la comédie et la dénonciation de notre fascination pour une barbarie omniprésente dans notre quotidien et nos divertissements. Kingsman est encore plus ambigu. Présenté comme un hommage un peu parodique à la saga James Bond et plus largement à toute l’école du cinéma d’espionnage britannique, le film n’hésite pas à pousser très loin le bouchon de l’humour noir et gore.

Le meilleur exemple du paradoxe du cinéma de Matthew Vaughn est celui du massacre dans une église aux deux tiers du métrage. Sans révéler les tenants et les aboutissants de la scène, la maestria visuelle déployée, qui tend vers le spectacle et une forme de sidération, se heurte frontalement à l’abomination de ce qui est décrit. Il en ressort des sentiments contradictoires où le spectateur se retrouve partagé entre l’admiration pour le travail chorégraphique et le dégoût envers une violence effroyable. Vaughn semble alors jouer sur tous les tableaux et il n’est pas évident de savoir s’il choisit vraiment un camp. Si on se réfère à Kick-Ass, on peut penser qu’il nous met volontairement face à nos contradictions. En même temps, Kingsman joue avant tout la carte du fun à tout prix.

A ce niveau le film est très réussi, en reposant à la fois sur de multiples degrés d’humour (du plus idiot au plus subtil) et sur un suspens simple, digne héritier de James Bond. On ne s’ennuie pas, c’est de l’excellent spectacle, aisément au-dessus de la moyenne des blockbusters, secondé par des comédiens qui cabotinent gaiement. Kingsman est une œuvre brillante mais dans laquelle on a peur de lire davantage que ce qui est finalement proposé : c'est-à-dire un bon divertissement clinquant, amusant, un peu bête et très méchant.

The Duke of Burgundy

de Peter Strickland

Après avoir fait sensation auprès de la critique anglo-saxonne, The Duke of Burgundy est sorti en catimini dans les salles françaises. Ce qui n’est guère surprenant quand on pense que d’autres excellents films de 2015 ont été sacrifiés malgré l’enthousiasme qu’ils continuent à générer hors de nos contrées (Ex Machina et What we do in the Shadows, par exemple). Le nouveau film de Peter Strickland est donc à ajouter à la liste des victimes de nos critiques bien peu cinéphiles et de nos distributeurs frileux. Dommage, en effet, de ne pas avoir encouragé le public à tenter cette expérience radicale où la préciosité esthétique fait écho à l’enfermement psychologique des protagonistes.

The Duke of Burgundy est l’étude glaçante d’une relation sadomasochiste qui cimente tant bien que mal l’amour entre deux femmes. Le réalisateur se base sur une description précise des rituels qui dirigent le couple. Bien vite, un déséquilibre des désirs apparaît, l’une des compagnes se forçant toujours davantage dans le but de satisfaire son amante. L’oppression psychique et sensorielle est traduite par le maniérisme de la mise en scène : millimétrée, soignée dans ses moindres détails, étouffante dans ses cadres ciselés. Certains y repéreront des références au cinéma du nullissime Jess Franco, réalisateur prolifique n’ayant jamais signé un bon film. On pourra aussi songer à Luis Buñuel et à ses œuvres fantasmatiques et cruelles.

Le film parvient à créer sa part d’originalité, ne serait-ce que grâce à splendeur formelle, où chaque plan est un émerveillement visuel et sonore ; pour preuve, la superbe musique signée par le duo Cat’s Eyes et clairement inspirée par l’érotisme et les films d’horreur des années 70. Autre point fort, l’interprétation : Sidse Babett Knudsen (actrice danoise, connue pour la série Borgen) et Chiara d’Anna (déjà présente dans Berberian Sound Studio, précédent film de Strickland) parviennent à transcender des rôles qui pourraient aisément sombrer dans le ridicule.

L’excès et le grotesque ne sont jamais loin dans une œuvre évoquant le fétichisme qui pourra paraître absurde pour qui ne partage par ces fantasmes. Mais The Duke of Burgundy échappe à tous les pièges, notamment par la création d’une atmosphère très étrange. Tourné en Hongrie, dans des lieux hors du temps, qu’on jurerait taillés pour Dracula ou des fantômes romantiques, le film évoque un monde clos, où les hommes ont disparu et où les papillons (dont le fameux Duke of Burgundy qui prête son nom à l’œuvre) sont devenus la seule obsession, voire l’unique monnaie d’échange. Poétique et symboliste, The Duke of Burgundy est avant tout un thriller psychologique angoissant parsemé d’humour grinçant, une description éprouvante d’une relation déliquescente. Le réalisateur aborde avec subtilité aussi bien les aspects les plus triviaux que les scènes morbides et cauchemardesques. Une œuvre remarquable pour qui est prêt à se laisser porter par sa forme vénéneuse et son malaise persistant.

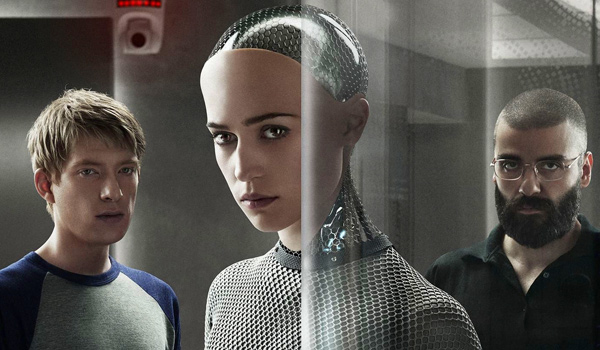

Ex Machina

de Alex Garland

Thriller de science-fiction sophistiqué, Ex Machina ajoute un nouveau chapitre aux prophéties liées à l’intelligence artificielle. Le thème n’est pas nouveau, bien sûr, et a inspiré, à mon sens, les meilleures œuvres de SF de ces 50 dernières années (2001, Blade Runner, Ghost in the Shell, Wall-E, Her…). Sans être à la hauteur de ces chefs-d’œuvre, le film d’Alex Garland n’en demeure pas moins une variation de grande classe. C’est un huis-clos clinique, quasi horrifique, dans lequel un observateur extérieur est convié par le créateur d’un robot à visage humain pour tester la perfection de son intelligence artificielle. S’en suit d’inquiétants face à face où le rôle de chacun devient de plus en plus ambigu.

Ex Machina est le premier film d’Alex Garland, surtout connu en tant que romancier et scénariste. On reconnaît fort bien la patte de l’auteur de 28 Jours Plus Tard, Sunshine et Dredd, d’autres films de science-fiction sachant fort bien tirer le maximum de thèmes rebattus. On pourra remarquer que la réussite de ces trois films reposait aussi beaucoup sur leurs metteurs en scène. C’est vrai, mais Garland a été à bonne école, car Ex Machina déploie une vraie élégance formelle. L’ensemble est sobre, soutenu de manière lancinante par une musique minimaliste de Geoff Barrow (Portishead) et Ben Salisbury. L’interprétation est aussi agréablement nuancée, en particulier grâce au caméléon Oscar Isaac et à la suédoise Alicia Vikander, tout à fait crédible en androïde énigmatique.

Avec son petit budget (à titre de comparaison, Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? a coûté plus cher), le réalisateur tire le maximum de ses effets. A aucun moment Ex Machina ne souffre de ses origines modestes et en impose par sa tenue et sa réflexion. Par contre, il s’agit d’une vision assez sombre de l’avenir, que de certains scientifiques ont jugé tout à fait crédible. Pas vraiment rassurant ? Non, car c’est aussi grâce à ces œuvres que des sujets essentiels peuvent être abordés dès maintenant. C’est donc un film glacial mais très intéressant qui s’adresse à un public bien plus large que les seuls amateurs d’anticipation.

Lost River

de Ryan Gosling

Lost River, le premier long-métrage du comédien Ryan Gosling, réussit là où une œuvre comme It Follows échoue. C’est aussi un film « à la manière de » qui ne cache jamais ses inspirations. Ici, on est totalement chez David Lynch, vu par le prisme de Nicolas Winding Refn, avec lequel Gosling a collaboré par deux fois. Pour ce qui est de l’ambiance et du visuel, le réalisateur s’abandonne à ses références et cisellent chaque image avec une certaine gourmandise. Lost River est avant tout une splendeur esthétique, où la musique de Johnny Jewell (démiurge de Chromatics et de Glass Candy) apporte une touche supplémentaire d’onirisme inquiétant.

Comment le film parvient-il à se détacher de l’hommage servile pour acquérir sa propre personnalité ? C’est en créant des personnages mémorables que l’œuvre se transcende. Mieux encore, c’est par l’interaction entre les protagonistes et les décors très sophistiqués que Lost River impose son univers. Pas besoin de beaucoup de dialogues, juste quelques scènes inoubliables et un vrai suspens qu’il serait dommage de dévoiler. Sachez seulement que l’œuvre recèle quelques métaphores efficaces sur le capitalisme dévorant.

On pourrait ainsi croire, d’un rapide coup d’œil, que Lost River est surtout le moyen pour Gosling d’essayer de s’offrir une crédibilité nouvelle en tant que metteur en scène par la grâce de ces images frappantes. Mais non, on sent que le projet lui tient à cœur, il suffit pour cela de souligner les excellentes performances de comédiens d’horizons fort divers, que ce soit Christina Hendricks (rendue célèbre par Mad Men), Matt Smith (le 11e docteur Who, formidable dans le rôle du méchant fou-furieux) ou bien encore Eva Mendès (la compagne à la ville de Gosling). Lost River se révèle ainsi très attachant et parvient à marquer durablement notre imaginaire.

Vice Versa

de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen

Vice Versa est un film sur la mémoire, au même titre que The Tree of Life et Le Miroir. L'histoire est présentée sous l’angle de l’incarnation des émotions, mais le cœur du film est bien la vie des souvenirs : leur naissance, leur évolution, leur mort. Avec justesse et intelligence, le dernier prodige du studio Pixar met en image certains processus complexes du cerveau humain. Bien sûr, il faut de la couleur, du rythme, de l’humour pour s’adresser au plus grand nombre, mais ce n’est jamais au détriment du contenu. Peu de divertissements familiaux prennent autant soin de tout leur public, enfants comme adultes. Porté par un nouveau thème musical remarquable de Michael Giacchino, Vice Versa file à la vitesse d’un flux de pensées ; en à peine une heure et demie, la rhapsodie des émotions nous laisse dévasté, sur un équilibre idéal de joie et de tristesse.

Au niveau du casting vocal, c’est Amy Poehler qui vole la vedette. Son interprétation de la Joie doit énormément au personnage de Leslie Knope, qu’elle interprétait dans la série Parks and Recreation. On découvre sans surprise qu’elle a contribué à l’écriture de ses répliques, tant il y a immédiatement confusion entre l’enthousiasme et le volontarisme un peu envahissants de Joy et l’image comique qu’aime incarner Poehler. Il y a d’ailleurs beaucoup de Parks and Recreation dans ce groupe de personnalités très différentes, et même antagonistes, qui apprennent à s’entendre et à collaborer petit à petit.

Au final on reconnaît sans mal, la touche du metteur en scène Pete Docter. Monstres & cie parlait déjà de l’enfance sous l’angle du dépassement des peurs. Quant à Là-Haut, son évocation du deuil est toujours ancré dans la mémoire des spectateurs. Vice Versa est la suite logique de ce travail, qui s’inscrit dans le projet global de Pixar. Le temps qui passe, le mouvement irrépressible de l’existence, le fait de grandir, de vieillir, de changer, autant de thèmes qu’on retrouve dans presque tous les films du studio. Ce nouvel opus est celui qui adresse le plus directement les processus à l’œuvre dans notre esprit. Comment réconcilier l’irréconciable ? Comment accepter ce qui semble inacceptable ? Pourquoi l'oubli est-il aussi effrayant qu'indispensable ? Vice Versa l’explique dans une succession ininterrompue de scènes tour à tour tendres, hilarantes et déchirantes.

On pourra reprocher ça et là quelques facilités pour provoquer le rire lorsque le sujet se fait trop dramatique. La vision des émotions des personnages secondaires est en particulier assez caricaturale. Certes, c’est très efficace, mais il faudra au moins une suite pour apporter de la nuance à ces visions fugaces et stéréotypées. C’est un reproche, car il en faut au moins un, qui fait pâle figure face à la réussite de l’œuvre. On y retrouve la portée des plus grands films d’animation, qu’ils soient de Pixar ou non : savoir aborder des thèmes difficiles et les rendre accessibles au plus grand nombre, à force de subtilité et d’humanité. Au vu de l’histoire de Vice Versa, ce serait beaucoup s’avancer que de le qualifier d’inoubliable. Mais on est prêt à parier que pour beaucoup de spectateurs, quel que soit leur âge, le film pourra directement trouver sa place sur l’étagère des souvenirs fondamentaux.

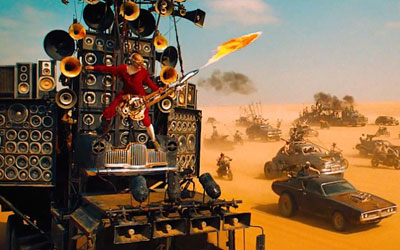

Mad Max : Fury Road

de George Miller

Pendant presque 40 ans, le réalisateur australien George Miller a eu une obsession. Une obsession pour un futur monstrueux où une humanité irradiée ne jurerait que par les Dieux du pétrole et de la voiture. La loi du plus fort domine des tribus retournées à une sauvagerie ancestrale. La folie a gagné les esprits et tout n'est plus que chaos et vrombissement des moteurs. Film après film, Miller a ajouté des pièces à son puzzle ; même lorsqu'il mettait en scène Babe 2, Mad Max n'était jamais bien loin. Aujourd'hui, à 70 ans, George Miller a enfin eu le temps et les moyens financiers pour concrétiser sa vision. Elle se nomme Mad Max : Fury Road, c'est l'apothéose d'une filmographie, c'est son The Tree of Life. Au panthéisme et à la douceur de Terrence Malick répondent ici l'hystérie et la violence, mais les œuvres se rejoignent dans leurs ambitions narratives et formelles.

Mad Max Fury Road est un modèle de mise en scène qui devrait être étudié dans toutes les écoles de cinéma. George Miller use de tous les trucs, artifices, effets et techniques qui jalonnent l'histoire du 7e Art, rassemblant ainsi plus d'un siècle de divertissement en une épopée étourdissante. Si j'avais le temps, j'adorerais vous expliquer plan par plan, scène après scène, pourquoi Mad Max porte bien haut l'étendard du cinéma, qu'il a toute sa place au côté des Hitchcock et des Méliès, des Malick et des Bergman, que Miller a tout compris de ce qui fait la particularité de cet art. L'image en mouvement, la manière dont les plans s'enchaînent, c'est un langage à part qui n'est finalement que peu exploité dans la majorité des films. Le réalisateur raconte par l'image, expose dans l'action, crée de l'émerveillement avec trois fois rien, sait doser ses effets pour obtenir l'efficacité maximum. C'est une science exacte : savoir montrer quoi et quand, pas une minute avant, pas une minute après.

Tout cela, bien sûr, sans qu'on ait le temps de l'analyser à la première vision. On est transporté par l'œuvre, par sa folie furieuse, par son univers d'une richesse étourdissante. Chaque plan regorge de détails qui font exister ce monde, qu'on les remarque ou non, ils sont là, abondants, délirants, effrayants. Des idées partout, des accessoires, des décors, des maquillages, des costumes, des véhicules terrifiants, tout est conçu pour nous emmener dans un ailleurs. Notre monde après l'apocalypse, où les croyances dérivent des bribes de la société de consommation. Car s'il y a bien une œuvre qui se fonde sur une critique brutale du capitalisme et de ses symboles, c'est bien ce Mad Max. On y décrit le point limite des cultes de la bagnole, du pétrole, des armes, de la violence et des rapports de force ; mais aussi du culte du chef, qui dirige son peuple par la peur, le rationnement des denrées premières et par l'aura d'un gourou de secte.

C'est aussi le film féministe le plus important du moment. D'une part, bien sûr, car le véritable héros de l'histoire est une héroïne, Furiosa, et que ses compagnes ne sont pas là pour faire de la figuration ; le personnage de Max étant relégué au second plan. D'autres part, parce que la place de la féminité dans l'univers post-apocalyptique de Mad Max est un enjeu essentiel, métaphore d'une nature martyrisée et surexploitée. Tant que les femmes ne retrouveront pas liberté et dignité, il semble que la nature elle-même ne peut pas renaître de ses cendres. Le message est clair et ne vient jamais s'imposer grossièrement en ralentissant le rythme de l'action. Le tour de force n'en est que plus remarquable quand on pense que l'œuvre s'adresse en priorité à un public masculin qui découvre ici un sous-texte nettement plus subtil et progressiste que ce qu'Hollywood déblatère habituellement.

Et tout ce contenu dont je vous parle depuis trois paragraphes ne se fait jamais au détriment du divertissement sidérant. Les trente premières minutes du film atteignent une intensité rarement vue à l'écran, Miller parvenant à expliquer les enjeux essentiels, à présenter les personnages principaux, tout en délivrant une poursuite dantesque, sans presque jamais lever le pied. La suite du film réserve des pauses, mais on ne se retrouve que rarement au point mort. On va vite, très vite, jusqu'à l'ironie d'un aller-retour qui prend à contre-pied le mouvement classique du genre ; un choix osé, intelligent, malin en diable. On est emporté par des chorégraphies que certains auront un peu lestement comparé à du cirque, ce qui est vrai, mais qu'on pourrait tout autant comparer à de la danse contemporaine, véritable ballet dédié aux cascadeurs et aux techniciens de l'ombre qui mettent leur vie en jeu. Bien sûr, la majorité des spectateurs verra surtout un spectacle de boucan et d'ultra violence, ludique et monumental. Mais Mad Max Fury Road fait partie de ces films qui risquent d'initier certains à la cinéphilie, les faire réfléchir sur le pourquoi du comment et s'intéresser davantage au 7e Art, son histoire et ses recettes.

Il reste à présent à prendre du recul. Il faudra revoir le film, lui laisser du temps. Il faut que l'enthousiasme immédiat se calme. On saura alors s'il a pleinement sa place parmi les grands classiques du cinéma d'action, ceux qu'on peut revisiter sans cesse s'en jamais se lasser. On pense à Piège de Cristal et sa suite Une Journée en Enfer, on pense à Time and Tide, à Aliens, à A Tout Epreuve, à Robocop, et, bien sûr, à Mad Max 2. Je vais m'avancer, mais je rejoins la majorité des critiques qui estiment qu'il s'agit d'une date. Un blockbuster qui prouve qu'on peut bien faire sans rien concéder sur le plaisir immédiat du spectateur. On peut faire du "tac-tac-poum-poum avec des tutures" sans tomber dans l'abrutissement de masse. On peut partir du plus simple pour relever le niveau, aller vers la haut, faire de l'art dans le bruit et la fureur. C'est un film qui donne envie d'applaudir à la fin de chacun de ses morceaux de bravoure, un divertissement qui parle tout autant au gamin qu'à l'esthète qui sont en nous. C'est l'œuvre somme d'un grand metteur en scène, qui aura passé toute sa carrière à raffiner (ha ha) son travail, tout autant qu'un bolide rigolo lancé à toute berzingue et qui peut s'apprécier sans se poser la moindre question. C'est du cinéma total, riche dans son propos et inépuisable dans sa forme. Un chef-d'œuvre qui explose les limites de son genre.

It Follows

de David Robert Mitchell

Un petit film d'horreur qui tente maladroitement de mixer Sofia Coppola et David Cronenberg pour ne garder que les aspects les plus creux des deux. It Follows ploie sous le nombre de ses références : aucune scène, aucun plan, aucune idée ne fait preuve de la moindre originalité. On parcourt la banlieue comme dans Halloween de John Carpenter, la musique fait résonner les synthétiseurs des années 80 pour qu'on comprenne d'autant mieux la filiation, on joue du hors-champ comme dans un Jacques Tourneur, on symbolise l'inéluctable avec des zombies comme dans un Romero, on accuse la sexualité comme dans un Cronenberg. il y a même l'inévitable scène de piscine, qui, depuis La Féline, en passant par Frissons ou Let The Right One In, a été exploitée dans tous les sens et de bien meilleure façon. Alors oui, protégée par ses inspirations, la mise en scène est très appliquée, très professionnelle. Le réalisateur enchaîne les belles images, masquant en partie la vacuité absolue de ce qui est raconté et l'absence de tension.

Tout du long, le symbolisme est appelé en renfort avec ses gros sabots pour combler le vide : bonjour Oedipe et toute la clique, sans finesse, sans nuance, juste pour essayer de donner une justification intellectuelle. Alors oui, la forme peut faire illusion aux yeux de ceux qui n'aiment pas le cinéma d'horreur ou qui ne voient que très peu de films du genre. Mais il suffit de comparer avec The Babadook, ou, sur un sujet finalement proche, Under The Skin (sortis tous les deux l'année dernière), pour réaliser le fossé immense qui sépare ces œuvres de It Follows. On comprend alors que non seulement ce n'est pas un grand film, mais ce n'est même pas un bon film.

La Famille Bélier

de Eric Lartigau

C'est une tendance lourde de la comédie française cinématographique : faire du cinéma bête et méchant sous couvert de bon sentiments. Relire pour cela mon avis sur Intouchables et je reviendrai peut-être sur le triomphe du lamentable Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?. Mais là où le film avec Christian Clavier ressemble à un vestige d'une époque rance, La Famille Bélier se veut davantage dans l'air du temps, sans rien renier de son ignominie latente. En ce sens, c'est un film encore plus désolant qui dresse un portrait sinistre de la France d'aujourd'hui.

Premier exemple, les clichés empilés par le film dès son entame n'évolueront quasiment pas. Le prof de musique, avec sa petite veste en velours, agressif et cynique est forcément malheureux parce qu'il est coincé en province, entérinant le propos principal de La Famille Bélier : loin de Paris, pas de réussite possible. Ce mépris pour la campagne, où les paysans sont forcément rustres, un peu racistes, gentiment vulgaires, fait penser à un Bruno Dumont dépouillé de cinéma, de poésie, de spiritualité et surtout d'humour. Sous prétexte de handicap, de "France d'en bas", de portrait de famille cruel et tendre, le film d'Eric Lartigau enchaîne les séquences vulgaires dont l'humour ne semble reposer que sur l'utilisation de gros mots, de blagues sexuelles et autres amusements à base de fluides corporels. Toujours dans cette volonté de transgression, la famille est décrite comme monstrueuse, avec, au centre, des parents égoïstes, immatures et légèrement idiots. On se demande si l'image des sourds en sort grandie, on en doute.

Pire encore, le socle du film est une comédienne tellement nulle qu'on n'est guère surpris de découvrir qu'elle n'en est pas une. En effet, Louane Emera n'a pour seul fait d'arme notable que d'avoir remporté un télé-crochet quelconque et on le comprend sans mal. Toutes ses répliques sonnent faux à un point que les oreilles et les nerfs finissent par vriller. On envie les sourds qui n'auront pas à entendre la voix de cette catastrophe ambulante qui, sujet du film oblige, ne se tait quasiment jamais. Lorsqu'elle dialogue avec le jeune premier, un insupportable bêcheur dont la seule caractéristique notable est de se promener avec une sorte d'animal mort sur la tête, leurs échanges sont tellement dissonants qu'on a l'impression d'entendre un duo de casseroles percées.

Toujours au rayon des clichés, inutile de préciser que le maire de la commune est un affreux fonctionnaire théâtral et corrompu, c'est une évidence. Le père Bélier se présente donc logiquement contre lui, dans un arc narratif traité totalement au second plan et qui se trouvera résolu, comme d'autres, uniquement au milieu du générique de fin en une poignée de polaroids. Peu importe le devenir de ces pantins, on comprend que le réalisateur n'a conçu son film que pour une seule scène, celle de l'audition à Radio France.

C'est ici qu'intervient un des choix les plus effroyables de La Famille Bélier : Michel Sardou. Pardon, MONSIEUR Michel Sardou comme précisé dans les remerciements à la fin du film. Michel Sardou, l'immortel interprète du Temps Béni des Colonies et de Je Suis Pour. Le réactionnaire machiste qui a hanté les radios de notre enfance avec ses paroles grossières et ses mélodies horripilantes. Le voici réhabilité pour les besoins d'une dramaturgie maigrelette. En effet, tous les enjeux de l'histoire se condensent dans l'interprétation de Je Vole par la gamine Bélier, simultanément traduite en langue des signes pour sa famille. Tout est clair, Eric Lartigau a écrit La Famille Bélier à partir de cette scène et uniquement pour cette scène. Pour que ce soit pleinement réussi, il aurait fallu créer de l'empathie, décrire des personnages dignes d'attachement. En jetant à la face du spectateur cette séquence après 1h30 de blagues graveleuses et de vacheries, les sentiments tombent à plat.

A comparer, sur un sujet proche, avec l'excellent Les Merveilles, passé inaperçu en ce début d'année. C'est l'histoire d'une famille paysanne pauvre, avec un père dur et têtu et une fille aînée qui rêve de quitter le foyer. Les similitudes sont nombreuses, mais le traitement en est diamétralement opposé. Rien que la mise en scène, qui navigue entre réalisme et poésie, donne l'impression de voir un vrai film de cinéma et non un énième téléfilm artificiellement gonflé pour le grand écran. Derrière la rudesse, Les Merveilles n'est jamais loin d'une certaine tendresse, ce qui génère de l'empathie tout au fil du récit. Rien à voir dans La Famille Bélier qui semble se complaire dans une description repoussante de tous ses protagonistes. Le prof de musique insulte ses élèves, comme dans un Whiplash du pauvre ; la meilleure amie est une idiote nymphomane et irresponsable ; les fonctionnaires sont des salauds (forcément) ; les administrés sont des veaux et le veau ne sert qu'à illustrer le racisme "bon enfant" de ces demeurés de paysans, etc.

Les problèmes de La Familier Bélier sont donc multiples et chaque scène mériterait d'être décortiquée en ce sens. Mais cela exigerait beaucoup de temps et d'énergie pour un résultat bien maigre qui ne changera certainement pas les esprits des millions de spectateurs qui se déplacent dans les salles pour porter en triomphe des comédies percluses de stéréotypes pernicieux. Mais l'essentiel en regardant ce genre de films, qui s'avance sous couvert du divertissement populaire, du cinéma familial chaleureux, du portrait de gens inattaquables (handicapés, pauvres, le "bon peuple", etc.), c'est de réfléchir à pourquoi on rit. Qu'est-ce qui nous amuse au fond ? Ce rire va-t-il au-delà de la sanction sociale dont parlait Bergson ? Enfin, et cela devrait être la première des évidences, est-ce que le prétexte de divertissement populaire justifie de niveler le cinéma vers le bas ? Faut-il négliger la forme à ce point ? Ne faire aucun effort sur la direction des comédiens ? Autant de questions qui méritent d'être posées si on souhaite faire évoluer, non seulement la qualité des films, mais aussi les mentalités.

Jupiter Ascending

Andy et Lana Wachowski

Bien. Voilà, voilà. Bon... Je suis sincèrement très tenté de reprendre telle quelle l'introduction de ma critique de Cloud Atlas. Ce serait plus simple, on gagnerait tous du temps. Retenons en tout cas deux idées : le public et la critique se plaignent souvent de la qualité des blockbusters, mal fichus, mal écrits, sans imagination, des suites, des remakes, des super-héros, on s'ennuie. Mais, dès qu'une œuvre sort un peu de l'ordinaire, elle est fréquemment conspuée par la critique et ignorée par le public (et inversement). La carrière des Wachowski se résume ainsi depuis qu'ils ont entamé une révolution avec Speed Racer. On en vient d'ailleurs à se demander s'il n'y a pas là un "délit de faciès" envers ces cinéastes, tant le rejet de leur travail ne repose que sur peu d'objectivité. Offrir aussi peu de considération à Jupiter Ascending, comme s'il n'était qu'un énième Transformers ou Fast and Furious, c'est faire preuve d'une vision très étrange du grand spectacle cinématographique.

A tout point de vue, Jupiter Ascending correspond aux critères du blockbuster idéal. Un univers original, certes référencé mais qui n'est ni une suite, ni un remake, ni une adaptation d'un comics, d'un jeu de société, d'une ligne de jouets ou de je ne sais quelle attraction de chez Mickey. Un budget conséquent dont chaque centime est à l'écran : il s'agit d'un des plus beaux blockbusters de ces dernières années. Une musique, signée par le toujours inspiré Michael Giacchino, nettement plus mémorable que les partitions interchangeables habituelles. Des scènes d'action grandioses qui demeurent lisibles et qui ne sombrent dans le syndrome jeu vidéo. Une histoire cousue de fil blanc mais qui suffit à entraîner le spectateur dans deux heures d'amusement pas trop idiot. Des comédiens qui font exactement ce qu'on leur demande, c'est-à-dire être dans la tonalité d'un opéra (d'un "space opera", pour être exact). Et puis l'essentiel : l'émerveillement, l'effet "wow !" qui satisfait les envies ludiques du spectateur, qui sait (théoriquement) exactement ce qu'il vient chercher devant ce film.

En ce sens, les Wachowski sont proches du travail de Tsui Hark : une intense générosité qui leur permet de montrer à chaque film, certes pas toujours pour le meilleur (qu'on se souvienne de Matrix et ses inénarrables suites), des choses qu'on ne verra nulle part ailleurs. On peut concevoir que leur style ne fasse pas l'unanimité auprès du public, ce dernier étant pas définition difficilement enclin à voir ses petites habitudes bousculées. Heureusement, cela arrive, et pourquoi pas pour Jupiter Ascending, qui n'est pas si éloigné de ce que l'on voit habituellement sur nos écrans ? Peut-être faut-il chercher du côté des médias qui, de longue date, ont décrété que le film serait un échec artistique et public. Un sort de plus en plus souvent réservé aux blockbusters "différents" : là encore se rappeler le malheureux John Carter, bien loin d'être le navet souvent décrit ici et là.

Car traiter Jupiter Ascending de nanar et avoir de l'amour (ou au moins de la sympathie) pour Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou, pire, pour la dernière Marvelerie en date, relève d'un choix complètement arbitraire. Rien dans l'œuvre des Wachowski n'appelle particulièrement à la moquerie ou à l'opprobre, sauf si on s'attache à des détails ou à des incohérences tout aussi discutables dans les films cités plus haut. Jupiter Ascending s'élève au-dessus du tout-venant ne serait-ce que d'un point de vue formel. Andy et Lana Wachowski savent tenir une caméra (ce qui, me dira-t-on, est un minimum) mais surtout savent jouer avec, la faire virevolter, la positionner toujours pile là où il faut pour obtenir l'impact maximal. Et cela, par contre, n'est pas donné à tous les techniciens, même les meilleurs, surtout dans la création de films aussi complexes. C'est une science, pas moins : la science du cadrage, la science du montage, la science qui permet de comprendre qui fait quoi et où. A une époque où la frénésie fait office de rythme, Jupiter Ascending rappelle qu'on peut aller vite, très vite, sans faire n'importe quoi, et en restant compréhensible, que ce soit dans ce qu'on montre ou dans ce qu'on raconte.

Mais tout cela apparemment n'est pas suffisant pour certains critiques, qui préfèreront s'arrêter sur des oreilles en plastique, des costumes qui leur déplaisent ou sur l'interprétation (très amusante au demeurant) de Eddie Redmayne. Les détails donc, du même niveau que ceux qui ont jeté Cloud Atlas par la fenêtre pour des histoires de perruques ou de maquillages. C'est aussi absurde que de remiser Green Snake de Tsui Hark dans la poubelle parce qu'il y a des serpents en plastique. Jupiter Ascending n'est pas exempt de défaut et ce n'est pas toujours la faute des Wachowski. Par exemple, on comprend bien que les cinéastes ont voulu faire entrer le maximum de choses en une seule œuvre, se doutant qu'il y avait peu de chances qu'on les laisse faire une suite. Le film est donc très dense, ce qui, finalement, appelle à y revenir, là où tant d'autres blockbusters ont surligné mille fois leurs petits enjeux guère passionnants.

Je ne défends pas Jupiter Ascending uniquement pour le principe d'essayer de préserver les œuvres un peu originales, un peu mieux conçues que la moyenne. Non, j'aime sincèrement le film, et ça reste à chaque fois une bonne surprise, tant, inutile de le rappeler, les Wachowski et moi sommes partis sur un très mauvais pied à l'époque des Matrix. Au contraire, j'avais peur, après le sommet que représente Cloud Atlas, que Jupiter Ascending soit une déception, une tentative mineure de revenir dans le moule hollywoodien. Il n'en est rien, à tout niveau. Le film s'élève au-dessus de la mêlée et offre ce qu'on était en droit d'espérer. Je ne vais certainement pas convaincre les récalcitrants avec aussi peu de mots et d'arguments, mais j'encourage tous ceux, et ils sont nombreux, qui se sont détournés de Jupiter Ascending, à lui donner sa chance, sans a priori, en ayant bien à l'esprit qu'ils vont passer deux heures dans un univers baroque, frénétique et attachant. Il est probable que vous en reviendrez conquis et que vous contribuerez, à votre niveau, à la lente réhabilitation du film. Un travail qui semble être désormais indissociable de la filmographie des Wachowski, dont la postérité tardive sera certainement des plus enviables.

Into the Woods

de Rob Marshall

Certains films sont souvent présentés avec des avertissements. L'exemple le plus classique étant : attention des scènes sont susceptibles de choquer les personnes sensibles. De même, avec la mode du sexe explicite au détour de la moindre œuvre d'auteur "transgressif" (ou non), les petits encarts fleurissent sur les affiches. Et bien ces pratiques devraient s'étendre à d'autres genres cinématographiques que l'horreur ou le porno arty, cela éviterait à certains spectateurs, et, disons-le, à certains critiques, de s'égarer devant des œuvres qui ne sont clairement pas créées pour eux. Bref, si vous n'aimez pas les comédies musicales, ne regardez pas Into the Woods. Allons plus loin, si vous ne connaissez pas le travail de Stephen Sondheim, ça pourra vous faire un choc. Si vous n'avez pas un minimum d'affinité pour les contes de notre enfance, dans leurs versions les plus cruelles, vous pouvez aussi choisir un autre programme pour votre soirée. Voilà, ceci étant posé, on évitera tout autant les drames que les moqueries faciles.

Même si ce n'est pas un metteur en scène génial qui tient la caméra, Rob Marshall (déjà chargé des versions cinéma de Chicago et de Nine) assure le spectacle. Par suite, Into the Woods est une adaptation fort réussie de la comédie musicale originale. Avec Disney à la production, quelques passages ont été adoucis, à tel point que certains personnages en sont réduits au statut de figurant (Raiponce ne sert que de faire valoir à la sorcière Meryl Streep). Cela ne perturbera que les fans pointilleux (pléonasme). Pour les autres, il y a là tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Des comédiens excellents, des décors luxueux, des costumes en pagaille, une ambiance visuelle qui navigue assez judicieusement entre théâtre et grands espaces. Surtout, bien sûr, une débauche musicale dans le style Sondheim et qui ne plaira donc pas à tout le monde. Mi-parlées, mi-chantées, souvent très rapides et impliquant plusieurs protagonistes en même temps, les chansons n'imposent pas forcément une mélodie évidente. Pourtant elles s'avèrent extrêmement gratifiantes. Sans évoquer les morceaux de bravoure qui réjouissent immédiatement ("Stay with Me", "On the Steps of the Palace", "Last Midnight", "No One is Alone").

Rappelons que Stephen Sondheim est aussi l'auteur de Sweeney Todd, brillamment porté à l'écran par Tim Burton. C'est un excellent test, d'ailleurs, si vous n'avez pas aimé ce film, il est peu probable que vous teniez plus de dix minutes devant Into the Woods. Moins glauque et déprimante que le Burton, l'œuvre de Rob Marshall n'est pas pour autant le Disney de Noël habituel. Cette variation sur des thèmes bien connus réserve son lot de surprises, pas toujours en forme de happy end. C'est le plus intéressant, chaque personnage possédant sa part d'ombre, son égoïsme, ses raisons. Par la grâce de l'interprétation, on finit par croire aux tourments de ces archétypes mille fois revisités. L'imparable Meryl, l'impeccable Emily Blunt et l'irrésistible Anna Kendrick en font beaucoup pour nous convaincre, et cela fonctionne, peu à peu, puis totalement. Je ne vais pas répéter mes avertissements, si Into the Woods n'est pas pour vous, n'insistez pas, vous allez vous faire du mal pour rien. Dans le cas contraire, aucune hésitation, c'est du grand spectacle soigné, avec des scènes plus ou moins réussies ou mémorables, mais qui charme dans son ensemble et laisse un souvenir très agréable.

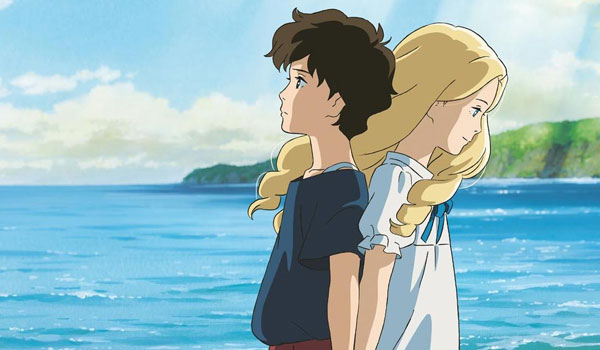

Souvenirs de Marnie

de Hiromasa Yonebayashi

Pouvait-on rêver plus belle coda pour le studio Ghibli que cette merveilleuse adaptation d'un classique de la littérature enfantine anglo-saxonne ? Certes, Le Conte de la Princesse Kaguya est un chef-d'œuvre plus évident, mais Souvenirs de Marnie, dans sa simplicité, sa douceur et son émotion, résume l'essentiel et clôt, on l'espère provisoirement, la filmographie Ghibli de la plus élégante manière. On y retrouve tout autant la splendeur visuelle que les thèmes chers à Miyazaki et Takahata. Le film fait donc écho aux classiques, de Totoro à Souvenirs Goutte à Goutte en passant par Kiki, avec des variations et de petites touches personnelles qui donnent une saveur nouvelle. Ce qui n'est guère étonnant de la part de Yonebayashi, déjà créateur de l'excellent Arrietty.

Souvenirs de Marnie est d'une délicatesse absolue et ne cherche jamais à forcer le trait : comme dans Kaguya, l'émotion y nait peu à peu. Chaque scène est un nouveau coup de pinceau sur une toile qui se dévoile lentement. On est d'autant plus cueilli par une fin sans doute prévisible mais néanmoins bouleversante. C'est un conte sur le deuil, le temps qui passe, la transmission, la famille, comme presque tous les Ghibli. C'est une nouvelle histoire de jeune fille qui apprend à dépasser et à chérir son enfance. On y retrouve le regard magique et innocent qui transcende les épreuves.

La précision des décors, l'attention portée au moindre détail, apportent à Souvenirs de Marnie une richesse du quotidien qui flirte avec le réalisme poétique. Le fond et la forme se mêlent, le songe et la réalité prennent vie sous la forme d'un dessin animé. Rien de surprenant, me direz-vous, c'est du Ghibli, et il y en a de plus mémorables. Et de plus anodins, aussi. Marnie fait partie des grands Ghibli, des chefs-d'œuvre même, n'ayons pas peur des mots. Un dernier classique, une dernière histoire magique, les dernières larmes avant de tirer le rideau. Non, on ne pouvait pas rêver mieux.

Big Eyes

de Tim Burton

Big Eyes est à prendre davantage comme un biopic "qualité Weinstein" (cf. Le Discours d'un Roi, The Imitation Game, Frida & cie) qu'un film de Tim Burton. Pour envoyer les louanges dès l'entame, il faut reconnaître au réalisateur d'essayer quelque chose, tout en refaisant le portrait d'un artiste polémique et candide, 20 ans après Ed Wood. Mais, contrairement à ce chef-d'œuvre, Big Eyes n'en possède ni l'énergie, ni la fantaisie, encore moins l'émotion et la galerie inoubliable de personnages. Il s'agit ici d'un biopic factuel au possible, extrêmement descriptif et mécanique. Le seul protagoniste ayant un peu de corps est Walter Keane, qui bouffe toutes les scènes où il apparaît par la force du cabotinage de Christoph Waltz. Margaret, incarnée par la toujours parfaite Amy Adams, est une victime naïve presque tout du long. Ceci correspond à la vérité historique mais déséquilibre grandement le récit. L'héroïne est une esquisse dont on ne sait quasiment rien de la vie intérieure, et même de la vie tout court.

Cela pourrait être une œuvre sur la création, sur la passion mais aussi sur les doutes de l'artiste, ce n'est pas le cas. C'est avant tout un quasi docu-drama au féminisme un peu grossier, germé dans le même sillon que celui creusé par Mad Men depuis des années. Quand on pense que toute l'équipe de l'âge d'or du cinéma de Burton est présente (Elfman, Atwood, Heinrichs...), Big Eyes ne dégage que très peu de charme. La reconstitution est appliquée, c'est beau, rien ne dépasse, mais ça pourrait être mis en scène par à peu près n'importe quel bon faiseur d'Hollywood ou d'Angleterre. Même la présence de Lana Del Rey, pour deux chansons juste correctes, ne surprend pas autant que dans Maléfique.

Il faut chercher dans les marges pour trouver des aspérités. Surtout lorsque Burton essaie visiblement de nuancer son hagiographie. Il en découle des situations fort paradoxales et donc assez intrigantes. Par exemple, le critique d'art incarné par Terence Stamp, dont on ne sait jamais s'il faut le prendre comme un personnage négatif ou positif. Il se retrouve toujours en opposition à Walter et le spectateur est donc logiquement de son côté. Mais en même temps il ne cesse de déprécier de manière cruelle les peintures de Margaret. C'est dans ces instants que Big Eyes s'avère le plus intéressant, lorsque Burton semble insinuer que ces peintures sont des monuments de kitsch, conçus à la chaîne et uniquement bons à illustrer des cartes postales. Cette lecture, bien présente au fil du métrage, n'est jamais suffisamment soutenue pour prendre le devant de la scène. En creux, on pourrait y voir une critique de Burton envers son propre travail : populaire, aisément identifiable et facile à reproduire. Au final c'en est avant tout une défense. Peut-être que le cinéaste se perçoit parfois comme un faussaire qui flirte avec le mauvais goût, mais ça ne dure certainement pas. Après tout, lui aussi a la chance de faire ce qui lui plaît et d'en vivre.

L'essentiel du film revient toujours au Christoph Waltz Show. Le comédien s'en donne à cœur joie, dévorant l'écran comme le vrai Walter Keane en son temps. Big Eyes est surtout le portrait d'un pervers narcissique histrionique, assez terrifiant. Mais le déroulement prévisible de l'histoire, son inertie malgré la courte durée du film, finissent par endormir gentiment dans le confort cotonneux du biopic le plus classique. Big Eyes n'est pas totalement dénué de personnalité, et, comme je le disais en ouverture, on sent que Tim Burton tente de sortir de ses tics habituels. L'œuvre est donc probablement importante pour lui. C'est une pause, une manière de se ressourcer et de se questionner, rien de honteux, bien au contraire. Sachant qu'il vient de divorcer de Helena Boham Carter, celle qui a marqué la période la plus polémique du metteur en scène, ce Big Eyes de transition, faisant écho au Big Fish qui ouvrait déjà une nouvelle étape de sa carrière, sera passionnant à revoir à la lumière de ce qui va suivre.

What We Do in the Shadows

Une partie de l'équipe de Flight of the Conchords s'attaque au faux documentaire (le mockumentaire) autour d'un trio de vampires néo-zélandais vivant en collocation. Le postulat de départ prête à sourire, le résultat est hilarant. Le film surprend par sa qualité formelle, avec en particulier des effets spéciaux remarquables, mais aussi par son respect des mythes abordés. Ce n'est pas (que) de l'humour bête et méchant, il y a une vraie tendresse, un véritable amour du genre. Ce qui pourrait n'être qu'une comédie potache s'avère un fantastique film de vampires, l'un des meilleurs de ces dernières années ; sans pour autant oublier d'être aussi un déferlement de gags et d'idées saugrenues. Génialement interprété, attachant au possible, What We Do in the Shadows laisse espérer qu'une série TV pourrait naître d'une telle réussite.

CitizenFour

La réalité dépasse la fiction, nous dit-on. Ici, la réalité, déjà incroyable, est exacerbée sous la forme d'un documentaire qui oriente et désoriente. Ou comment la grande histoire se construit par la petite, la toute petite histoire, au fil de dialogues en chambre d'hôtel. Le fond du sujet est incontournable : la mort de la vie privée, rien de moins. Cela se regarde comme un épisode de Homeland ou un film d'espionnage minimaliste dans sa forme et aux enjeux internationaux. On arrive à la fin en espérant une suite. Ultime paradoxe.

Inherent Vice

Joaquin Phoenix a des visions de Joanna (Newsom) dans le nouveau film concept de Paul Thomas Anderson. C'est nettement moins accessible que les deux précédents chefs-d'oeuvre du réalisateur (There Will Be Blood et The Master) mais ça reste tellement différent du tout-venant cinématographique qu'on demeure fasciné. Le polar est confus, surchargé, bavard jusqu'à l'absurde, volontairement abscons, ce qui compte c'est l'ambiance, le trip. Bref, c'est une sorte de "stoner movie" (film de drogués), qui essaie de faire ressentir au spectateur les effets de la marijuana à haute dose. Inherent Vice est sans doute trop long, trop bordélique, trop bizarre, et c'est une force, tant l'expérience proposée s'avère assez unique. Cela donne envie d'y revenir, c'est l'essentiel.

Birdman

Quel gâchis ! Iñarritu persiste et signe avec son cinéma méchant, on pourrait même dire aigri, dont la forme spectaculaire ne parvient pas à relever le fond. On s'agite beaucoup dans Birdman, on crie, on pleure, on s'énerve, on voudrait exalter la vie et la création, avec, au final, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Dommage pour Michael Keaton, qui se donne à fond ; dommage pour Emmanuel Lubezki, qui, un an après Gravity, offre un nouveau tour de force technique ; dommage que ce qui aurait pu être un grand film n'accouche que d'un petit ratiocinage mesquin pourtant traversé par d'inattendus moments de grâce.

Une Merveilleuse Histoire du Temps

Fear God ! Voici résumé ce pathétique biopic dédié à Stephen Hawking et à sa compagne (c'est d'ailleurs le point de vue de celle-ci qui domine l'oeuvre). Le scientifique méritait mieux et il faut revoir Une Brève Histoire du Temps si on est plus intéressé par son esprit que par une succession mielleuse d'anecdotes. Comble de l'absurde, le film pêche en particulier par une gestion catastrophique de la temporalité. C'est niais, prévisible, moralisateur en diable, creux au possible, inutile donc.

Mommy

Prise d'otage émotionnelle, prise d'otage formelle. Formaté d'un bout à l'autre, du cinéma aussi grossier que le dernier des blockbusters. Avec, cruel bonus, une galerie d'insupportables protagonistes qui hérissent les nerfs au fil d'interminables séquences qui vont de l'hystérie au kitsch sans ciller. Techniquement, ça en met plein la vue, avec la tonne d'effets en tout genre, n'en jetez plus. Le propos, lui, voisine avec le niveau Luc Besson : adolescence attardée, romantisme naïf, glamour des "vrais gens", poésie du populisme, mère courage et enfant roi. Epouvantable.

Les Nouveaux Héros

Depuis que le patron de Pixar a pris en main la section animation de Disney, la qualité a clairement fait un bond en avant. Encore une preuve avec ces Nouveaux Héros, qui font, de surcroît, intervenir l'univers Marvel chez Mickey. L'histoire en elle-même n'a que peu d'intérêt et tout cela a été déjà mille fois vus et revus, souvent en mieux (c'est parfois un quasi remake des Indestructibles et de Wall-E). C'est dans le détail que le film convainc, surtout grâce au personnage de Baymax qui porte à lui seul à peu près toute l'oeuvre. Oubliable, mais mignon.

The Imitation Game

La "qualité Weinstein" a encore frappé. Pour ceux qui ne suivent pas, nous revoilà avec un biopic ultra appliqué qui égrène les passages obligés avec un sens impeccable du rythme. L'essentiel repose sur la performance de comédiens parfaits (Cumberbatch, Knightley et Goode, dans le cas qui nous concerne). La vérité historique est soigneusement contrefaite pour entretenir à la fois le suspens et l'émotion. Pas de problème, ça fonctionne très bien, on passe un agréable moment, c'est du bon divertissement éducatif.