Paranorman

de Chris Butler et Sam Fell

Mettons de côté les points de polémique : oui, Paranorman rappelle par moments beaucoup Les Noces Funèbres et Coraline. Faisons simple, le film est supérieur à celui de Tim Burton et n’égale pas celui d’Henry Selick. Voilà. Très référentielle mais aussi très accessible, l’œuvre prend le meilleur de la culture horrifique et en tire un récit simple et efficace, bourré de nuances. Des poursuites, des gags, de bons sentiments et un final impressionnant, il y a tout ce qu'il faut là où il le faut. Ce qui élève le film au-dessus de la concurrence c’est la technique. Mélange de stop-motion et d’images de synthèse, le visuel est parfois proche du sublime. De surcroît, à une époque où les musiques de blockbuster s’avèrent interchangeables, la partition de Jon Brion a une vraie classe à l’ancienne. 2012 fut décidément une excellente année pour l’animation. |

Into The Abyss

de Werner Herzog

Werner Herzog est un réalisateur de génie. Un réalisateur de documentaires de génie. Après tout, Aguirre, Cœur de Verre et Fitzcarraldo étaient des témoignages de tournages hors du commun et s’apparentaient davantage à des documentaires qu’à des films de fiction soigneusement construits. Into The Abyss n’a aucune prétention au mensonge mais il raconte une histoire, et même des histoires, comme rarement. Herzog part d’un sujet classique (la peine de mort aux USA), remonte le long du fait divers d’origine, interroge les principaux protagonistes, puis prend les chemins de traverse. Il s’arrête auprès de personnages secondaires, fait durer les séquences, revient sur ses pas, jette le trouble, puis le balaie avant de brouiller à nouveau les cartes. Les portraits ainsi tracés se révèlent complexes et passionnants, ou tout simplement humains, avec leurs défauts et leurs contradictions. Unique. |

La Colline aux Coquelicots

de Goro Miyazaki

Après des débuts ratés en imitation de son fameux paternel (les Contes de Terremer), Goro Miyazaki s’aventure dans la veine réaliste du studio Ghibli. Bien lui en a pris, tant il semble à son aise avec ce joli mélo dans la plus pure tradition. C’est du Ozu burlesque, une antinomie qui ferait cohabiter le sens du quotidien du maître japonais et la dynamique Ghibliesque. Oui, c’est très classique à tous les niveaux, l’histoire, les personnages, le dessin, tout est familier, mais exécuté avec un tel soin, un tel amour, une vraie douceur. Un peu comme Arrietty l’année dernière, certains reprocheront à La Colline aux Coquelicots de ne pas être assez surprenant, ou, du moins, ne pas être assez spectaculaire. C’est nier tout un pan du cinéma d’animation nippon. Des films discrets mais magiques, des œuvres qui ne révolutionnent rien mais qui impressionnent presque autant. La Colline aux Coquelicots en fait partie. |

Les Bêtes du Sud Sauvage

de Benh Zeitlin

C’est une œuvre animale et sensorielle, un conte situé dans une Cour des Miracles à la taille du Bayou. La plus grande des misères vue à hauteur d’enfant, où survivre se fait à coups de dents et de cris. Les bêtes du titre sont tout autant les métaphoriques aurochs que les protagonistes humains. Mais, derrière la sauvagerie, la dignité et la tendresse ne sont jamais loin. C’est le pendant américain et enfantin du Himizu de Sono Sion. La version mignonne du chef-d’œuvre du réalisateur japonais. Exister après le déluge, reconstruire un petit bout de chez-soi, libre de tout, c’est un combat de chaque instant et dès le plus jeune âge. Presque écrasé par son marketing conquérant, Les Bêtes du Sud Sauvage demeure inattaquables sur deux points : une mise en scène qui se love dans la tendance actuelle du « Terrence Malick light » et une interprétation grandiose. Rien que pour cela, ainsi que pour une belle histoire qui évite largement l’écueil du larmoyant, il s’agit d’un des grands films de 2012. |

Le Hobbit : Un Voyage Inattendu

de Peter Jackson

Cette première partie de la nouvelle trilogie du Hobbit n’a finalement qu’un seul défaut : arriver après le Seigneur des Anneaux. Ce qui donne un imbroglio difficile à exposer en quelques mots. Attendez, je vais essayer. Bilbo a été écrit par Tolkien avant le Seigneur des Anneaux. C’en est une introduction, tout en étant indépendant, et comme un adendum pour les enfants pas encore en âge de s’attaquer aux 1500 pages des aventures de Frodo. Mais, difficile de comprendre le SdA sans passer par Bilbo. En film, l’introduction arrive une décennie plus tard. Et se révèle étirée sur trois films pour un ouvrage cinq fois moins long. Bon. Vous suivez toujours ? Cela va se compliquer. Logiquement, les deux opus partagent beaucoup de personnages, de lieux, et d’enjeux communs. A la base, Peter Jackson, pas particulièrement fan de Tolkien et surtout pas fan du tout des nains (ici les héros) ne voulait pas s’occuper du Hobbit, tâche qui devait échouer au presque aussi talentueux Guillermo Del Toro. Je vous passe le bordel de la pré-production, finalement c’est Jackson qui écope. Ne vous inquiétez pas, il fait le boulot au mieux tout en se reposant énormément sur la nostalgie et un copieux « fan-service ». Si on n’aime pas son Seigneur des Anneaux, pas la peine de mettre les pieds au cinéma. Pour les autres, difficile de bouder son plaisir.

Ai-je résumé l’essentiel ? A peine. A cela il faut ajouter un système de projection révolutionnaire (48 images par seconde au lieu de 24, une sensation entre la télévision HD et les jeux vidéo mais avec du vrai cinéma). Sans parler d’une 3D parmi les plus réussies depuis Avatar, à l’origine de quelques plans assez sidérants, jusqu’à celui qui conclut l’œuvre qui fait surgir à la mémoire… les parois de la Grotte aux Rêves Perdus de Werner Herzog. Pas moins. Attendez, ce n’est toujours que le début. Dans ce Hobbit, oui, il y a une infernale succession d’apparitions clins d’œil, ils sont venus et sont presque déjà tous là. Parfois pour une seconde (Frodo, à la cool), parfois un peu plus (Galadriel, toujours aussi éthérée) et parfois davantage présents que dans le Seigneur des Anneaux (Gandalf superstar).

Les éléments indispensables sont tous présents et avec un luxe de détails. Les réfractaires à l’esthétique Jacksonienne (cf. les affreux qui n’aiment pas le magnifique Lovely Bones) vont en avaler leur dentier. Alors, voilà, vous aurez souvent lu le contraire, et peut-être le pensez-vous, mais The Hobbit est absolument sublime visuellement. Exactement le même univers que celui du Seigneur des Anneaux, mais avec une décennie de progrès dans les effets spéciaux et un budget nettement plus conséquent. Seule différence ? Comme précisé plus haut, le récit est plus enfantin, les péripéties plus légères malgré un vrai sens dramatique et pas mal de violence. Tout est cependant plus léger, plus amusant, on badine davantage, c’est parfois une sorte de coda histoire de batifoler une dernière fois dans un monde qu’on adore.

A mettre aussi à l’avantage du film, le choix de Martin Freeman en Bilbo, forcément parfait. Sans compter qu’on nous promet son comparse de Sherlock, Benedict Cumberbatch, pour les suites. De même, Jackson a beau clairement détester les nains (se souvenir du traitement lourdingue infligé à ce pauvre Gimli), il les traite ici avec un minimum de respect et fait de son mieux avec une caractérisation précipitée. Heureusement il reste au moins cinq heures supplémentaires pour développer un peu tout ça. Le clou de ce premier chapitre demeure l’apparition de Gollum avec un face-à-face à la hauteur de l’œuvre de Tolkien. Débordant de choses à raconter, à montrer, The Hobbit file à toute vitesse et demande déjà à être revu. Peu à peu, on y repense, et on réalise que mieux qu’un remake/bonus au Seigneur des Anneaux, cette nouvelle trilogie, une fois achevée, devrait trouver sa place à part entière. A la fois suffisamment proche et dissemblable pour nous attendrir et nous passionner. Le très haut du panier du divertissement cinématographique contemporain. |

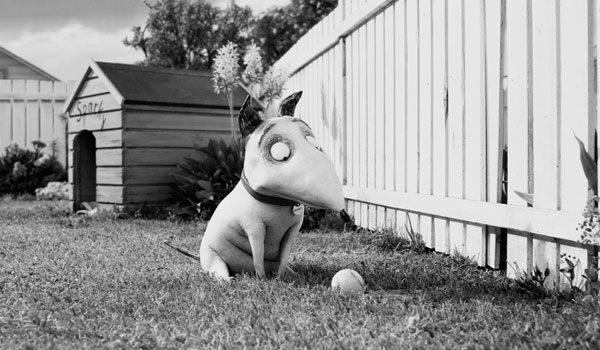

Frankenweenie 2012

de Tim Burton

Frankenweenie version 2012 est probablement le film le plus confortable de Tim Burton. Une vieille paire de pantoufles. Oui. Confortable pour le spectateur, ici en terrain familier du début à la fin. Et surtout confortable pour le réalisateur qui se contente de rejouer aux deux tiers son moyen-métrage du même nom avec des marionnettes. Le dernier tiers, de loin le plus intéressant, n’est pourtant qu’un énième hommage aux films adorés par l’auteur. En clair on se reprend la sempiternelle gamelle de monstres Universal, de Godzilla (ici remplacé par sa rivale de toujours la tortue Gamera), de Vincent Price (en prof de sciences naturelles) et même, plus surprenant, de Gremlins. C’est une auberge espagnole du cinéma fantastique dans laquelle on s’installe en ayant ses petites habitudes. Patron ! Ressers-nous la même chose !

Mais si Les Noces Funèbres était une tentative un peu pataude de réitérer la réussite de The Nightmare Before Christmas sans Henry Selick, Frankenweenie est avant tout un remake au plan près. Bref, pour celui qui connaît par cœur le film de 1984, le temps semblera parfois un peu long. Reste à s’extasier sur une technique absolument parfaite et un joli noir et blanc. Toujours au bénéfice du film, le casting vocal de grande classe qui déterre Martin Landau et Winona Ryder. Rien à dire, c’est plaisant. Et totalement anecdotique. Tim Burton se cite en train de citer. C’est quasi schizophrénique. Surtout quand le chien zombie de Vincent devient ici un rat mort-vivant ou que Stare Girl vient faire de la figuration, c’est l’entreprise de recyclage qui bégaie.

Etre à son aise fait plaisir au spectateur, il suffit de voir la bienveillance critique envers Frankenweenie quand le nettement plus intéressant Dark Shadows se fait crucifier. On marche sur la tête, on reproche à Burton de faire du Burton, et quand il en fait jusqu’à l’auto parodie c’est là qu’on le célèbre le plus. Attention, je suis loin d’affirmer que Frankenweenie 2012 est un mauvais film, ce n’est pas du tout le cas. C’est un sympathique divertissement pour les enfants, avec du bon goût à tous les étages comme je l’ai déjà mentionné. Mais sans surprise, sans souffle, ou si peu.

Oui, le chien Sparky est adorable, mais il l’était tout autant dans sa version bien vivante. Oui, le chat est finalement la vraie star du film. Bref, on passe un bon moment, mais pas un grand moment. Ce que j’aime chez Burton c’est aussi être surpris et pris au dépourvu, ce qui était largement le cas avec Sweeney Todd et Dark Shadows, par exemple, clairement les sommets de sa seconde période. Ici c’est un mignon remake, un petit bonus familial. Logique, Frankenweenie appartenait à Disney et y revient, comme une sorte de gentille vengeance de la part de l’auteur, qui avait toujours rêvé de voir son univers accepté par le plus grand nombre. Mission accomplie. |

Skyfall

de Sam Mendes

En 50 ans on pensait avoir fait le tour de la franchise James Bond. Après l’heure de gloire des bienheureuses 60’s, la parodie des 70’s, la traversée du désert des 80’s, et les résurrections à répétition des 90’s et 2000’s, il ne restait plus grand-chose. Les très bons films remontaient au début : l’Hitchcockien Bons Baisers de Russie, le fondateur Goldfinger, le spectaculaire Opération Tonnerre et l’atypique Au Service Secret de sa Majesté. Ensuite les épisodes à peu près corrects se sont éparpillés et noyés dans la soupe (L’Espion qui m’aimait, GoldenEye, Casino Royale). Face à la concurrence virulente de sagas plus dynamiques (Jason Bourne, Mission Impossible), ce bon vieux 007 ne semblait plus avoir de munition dans son Walther PPK.

Et pourtant, il restait une carte dans le jeu. Totalement évidente et pourtant jamais jouée : la qualité cinématographique. Embaucher un vrai metteur en scène, un vrai directeur de la photo, faire un bon film avant d’engendrer un énième épisode. Martin Campbell n’était pas passé loin avec ses opus, mais le gentil faiseur n’avait probablement pas le talent nécessaire. Ce n’est pas le cas de Sam Mendes, artisan d’Hollywood inégal mais souvent intéressant. Pour tenter de ressusciter encore une fois un Bond sous assistance respiratoire, Mendes s’inspire du travail de Christopher Nolan avec Batman. Avec, au final, davantage de réussite. En ayant débuté en tant qu’auteur reconnu avec American Beauty, Mendes est dans la démarche artistique inverse de celle de Nolan. D’où l’approche plus humble de celui qui investit une franchise en confiance et sans rien avoir à prouver.

Certes, la symbolique qui parcourt Skyfall s’adresse au grand public et ne cesse de recourir à la psychanalyse la plus explicative. Bond va mourir, renaître, et régler tous ses traumatismes. Complexe d’Œdipe, homosexualité, héritage, c’est l’auberge espagnole du petit Freud illustré. D’accord, ce n’est pas du Bergman, mais une telle ambition narrative dans un James Bond s’avère inédite. Le schéma scénaristique est extrêmement classique, avec toutes les figures imposées dont je vous épargne ici le détail. Mais le rythme est bon et les scènes spectaculaires tiennent la route. C’est surtout au niveau de la mise en scène que Skyfall fait la différence. Grâce soit rendue à Roger Deakins, directeur de la photo attitré des frères Coen, responsable de quelques unes des plus belles images du cinéma américain récent (l’Assassinat de Jesse James c’était lui aussi). Il transforme la dernière partie du film en Ecosse en pure extase esthétique, au point de détourner l’attention du spectateur d’un suspens pourtant très efficace.

Si la photographie de Skyfall apportera peut-être à 007 son premier Oscar, le reste est presque du même niveau. La superlative séquence d’ouverture tente de condenser l’intégralité des scènes d’action du Tintin de Spielberg en moins d’un quart d’heure, le beau générique bénéficie d’une chouette chanson d’Adele, le méchant Javier Bardem apporte un décalage Almodovarien très rafraîchissant, la partition de Thomas Newman s'avère remarquable, etc. Les inévitables clins d’œil aux films précédents ont beaucoup de tenue. Pour exemple, Mendes choisit une approche de la technologie inverse des Batman de Nolan. Finis les gadgets délirants, halte à la surenchère futuriste, place au système D, au minimalisme, au bric et au broc. Le mal résultant d’une trop grande place accordée à l’informatique et au tout connecté. Bond revient aux sources, pour mieux les faire exploser. Pour la première fois, sans doute, on est curieux de voir ce que donnera l’avenir de la saga.

L’avis critique, des professionnels comme du public, tourne autour d’un consensus : avant d’être un excellent James Bond, Skyfall est avant tout un très bon film. Surprise ! C’était un peu inespéré après un demi siècle de petits hauts et de nombreux bas. Un blockbuster plaisant, pas bête, techniquement irréprochable, c’est ce qu’on demandait depuis bien longtemps. Avec un peu d’humour, mais pas trop, un peu de sérieux, mais pas trop non plus, de l’action, mais en dose digeste, des références, mais sans excès. On pourrait croire le film tiède, au contraire, il est si parfaitement dosé qu’il provoque une vraie tendresse. Le plus souvent, une série connaît son apogée lors du premier ou du second épisode, ensuite, c’est la dégringolade. Pour 007, il aura fallu pas moins de 23 films pour accéder au sommet, une épopée cinématographique unique en son genre enfin pleinement récompensée. |

Moonrise Kingdom

de Wes Anderson

Ce n’est pas un mystère pour les habitués de ce site, je ne fais pas partie des innombrables fans transis de Wes Anderson. Son cinéma de petit poseur distancié m’a souvent laissé de marbre. On jurerait que l’expression « c’est beau comme une crèche » a été inventée pour lui. Accessoiriste avant d’être narrateur, Anderson fignole des odes au bon goût en oubliant bien souvent de créer de l’empathie pour son univers et surtout ses personnages. La révélation fut Fantastic Mr Fox : Wes Anderson est un marionnettiste. Et c’est surtout un grand créateur de films… pour enfants. Preuve flagrante avec ce qui est peut-être sa plus belle réussite à ce jour, Moonrise Kingdom. Un vrai film de mômes, une sorte de Goonies subtil et attachant, avec de jolis bouts de drame adulte dedans.

Si la première moitié du métrage ressert les tics habituels du réalisateur, avec des présentations mécaniques et glacées, c’est le chaos qui s’installe peu à peu dans la seconde partie qui fait souffler un vent de fraîcheur dans les vitrines de l’antiquaire. De petite chronique amusante, Moonrise Kingdom vire vers le délire enfantin total, accumulant les péripéties surréalistes. La caractérisation relativement classique du début est peu à peu transcendée par une tendresse sincère, un vrai plaisir de conteur. On a le sentiment de franchir les cordons de sécurité du musée et de pénétrer enfin dans une histoire. On se trouve au-delà de l’observation méticuleuse de plans trop sophistiqués. Bref, la glace est brisée.

Les qualités habituelles du cinéma d’Anderson sont au rendez-vous. Un casting uniformément génial, dominé par la performance de Bruce Willis qui trouve ici l’un de ses meilleurs rôles. Une sélection musicale aux petits oignons, avec en particulier les compositions originales d’Alexandre Desplat jamais aussi bon que chez Wes Anderson. Et je ne reviendrai pas sur la mise en scène, géométrique et impeccable, comme toujours. Mais voilà, l’alchimie est enfin parfaite. C’est drôle, émouvant, brillant. |

Rebelle

de Mark Andrews et Brenda Chapman

Oh chouette, après le « Tim Burton bashing », voici venu le temps, petits et grands, du « Pixar bashing ». Moment prévisible dont j’envisageais l’arrivée il y a de cela déjà bien des années (à l’époque des Indestructibles). Le bon gros retour du bâton dans la gueule de ce qu’on a porté aux nues. Un panurgisme classique qui voit la meute se jeter sur le héros d’hier. C’est inévitable, car je posais la question au moment du Monde de Némo : comment ces gens parviendront-ils à faire toujours mieux ? Réponse : ils ne le pourront pas. Pixar ne pouvait qu’atteindre un sommet (que je situe personnellement avec Wall-E), rester quelques temps dans les mêmes hauteurs et faire une prudente retraite en quête de renouvellement. Très symboliquement c’est avec Toy Story 3 que Pixar a bouclé son premier âge d’or. Si Cars 2, sympathique suite au demeurant, était surtout un gros plaisir pour John Lasseter et un bon moyen de faire rentrer des deniers à coups de produits dérivés, Rebelle est un peu le premier vrai projet du Pixar revenu dans le girond de Disney. Il n’en fallait pas plus pour déclencher l’ire de certains.

Avec Rebelle, Pixar se positionne directement sur le terrain de la maison mère et propose sa propre variation sur les classiques histoires de princesses. On pensera donc beaucoup à la réussite de Raiponce, tout en soulignant la patte Pixar qui s’imprime par les étrangetés et les (petites) audaces du film. Les qualités du studio à la lampe sont toujours flagrantes : beauté absolue de la forme, dynamique de la mise en scène, clarté du scénario comme souvent quasi en huis-clos (malgré les promesses non tenues de grands espaces), débordement d’humour, abondance des détails qui invitent aux multiples visions. Tout est là.

Ce qui fâche c’est surtout l’histoire. Une princesse en pleine crise d’adolescence, un buddy movie avec maman, peu d’action et un méchant traité comme une pièce rapportée. On pourra chipoter sur d’autres aspects, mais clairement ceux qui attendaient un Pixar classique, avec troupes de personnages à la Toy Story, en ont été pour leurs frais. Rebelle vise un public enfantin et féminin, comme Cars visaient les petits garçons et, au final, avec la même réussite. L’essentiel des engagements sont tenus ; sans atteindre les grands classiques du studio, certes, mais en proposant un divertissement tout public d’une qualité toujours aussi exceptionnelle. Certes, les concurrents de Pixar et la branche animation de Disney ont comblé leur retard, ce qui, au bout de 15 ans, n’est jamais trop tôt. On comprend sans mal que certains soient déçus, Rebelle promettait sans doute davantage d'aventure et de fantastique, mais en l'état cela demeure un splendide ouvrage. |

Des Hommes Sans Loi

de John Hillcoat

En tant que série B ambitieuse, Des Hommes Sans Loi semble prometteur sur le papier. Dans les faits, le film hésite entre caricature et auteurisme pour mieux sombrer dans l’anecdotique. A un moment ou à un autre, l’œuvre flirte avec la réussite mais au final rien ne va. Ni la mise en scène, trop anodine, ni le scénario (signé Nick Cave pourtant), trop prévisible, ni la musique (des reprises country de rocks contemporains), ni les acteurs, au bord de la parodie. Parfois involontairement comique (quand le film rejoue une scène de Forrest Gump ou quand Guy Pearce en fait des tonnes en méchant vraiment trop méchant), Lawless n’est pas totalement horrible. C’est un tout petit divertissement avec quelques bons moments. Cependant l’abondance de stéréotypes, l'aspect routinier de l’ensemble, et l’accentuation grotesque du côté : « film avec des couilles, hein, bordel », tirent l’œuvre vers le bas. Dispensable. |

Himizu

de Sono Sion

Si 2011 avait été placée sous le signe de la fin du monde, Sono Sion est déjà dans l’après. Himizu se situe dans un Japon quasi post-apocalyptique où les conséquences du tsunami et de Fukushima s’avèrent encore plus catastrophiques. La société tente tant bien que mal de faire comme de rien n’était, mais les plaies sont béantes. Criminalité, précarité, désagrégation des familles, perte des repères, tout est précipité et exagéré. Du pain bénît pour le réalisateur dont la passion est de gratter le fond de teint pour faire apparaître les cicatrices. Ici, les parents regrettent que leurs enfants ne soient pas morts, la violence déborde en torrents absurdes, car personne ne sait plus qui il est, l'avenir n'est qu'une illusion, toutes les valeurs sont inversées. S’accrocher à un rêve, à quelques principes chancelants, est-ce suffisant pour survivre ? D’une richesse thématique étourdissante, Himizu est aussi l’une des œuvres les plus courtes de son auteur (à peine 2h10) et file à toute vitesse, quitte à délaisser parfois ses personnages secondaires. Mais une telle abondance est indissociable du style de Sono Sion qui étreint le cinéma avec la même intensité qu’il réclame à ses comédiens.

Si les adultes sont majoritairement des habitués (presque tout le casting de Cold Fish par exemple), ce sont les deux comédiens adolescents qui volent la vedette. Multi récompensées, en particulier au festival de Venise, leurs prestations se révèlent dans la veine des grandes performances Sionesques. Oui, ça hurle tout le temps, ça prend des coups et des baffes, ça se roule dans la boue, dans l’eau, par terre. C’est du cinéma épidermique, sensoriel, d’une intensité qui saisit à la gorge dès les premiers instants, puis descend nous serrer l’estomac avant de nous laisser épuisés. Regarder une œuvre de Sono Sion ce n’est pas rester passif, bien à l'abri dans son fauteuil. Le réalisateur désire secouer notre indifférence, bouleverser nos attentes.

Himizu est son film le plus accessible, du moins en apparences. Moins de gore, pas de sexe, une durée raisonnable, une émotion plus directe. Mais la violence des thèmes secouent comme toujours. Sono Sion veut choquer, prendre aux tripes, et pour cela tout lui est bon. Le lyrisme comme la trivialité, le grotesque comme la poésie, les premières mesures du Requiem de Mozart comme l'Adagio de Barber. C’est une vision totale du 7e art, où la mise en scène adopte n'importe quel style tout en demeurant immédiatement reconnaissable. La caméra portée pourra coller au plus près des emportements des comédiens quand ailleurs de vastes mouvements d’appareils captureront avec précision les moments clefs. Le film regorge en particulier de travellings d’une beauté absolue.

Himizu (« La Taupe ») est l'ouragan émotionnel dont on rêvait. Un récit sans fard qui scrute les zones les plus cruelles de l’âme humaine. Face à cette monstruosité, chaque parcelle de bonté, chaque instant de courage, chaque lueur d’espoir vacillante, n’en ressort qu’avec davantage d’éclat. Comme Love Exposure avant lui, le film touche aux limites, les dépasse et en revient avec l’émotion la plus vive qu’on puisse ressentir au cinéma. Car ici point de cynisme, point d’œillères, tout est sincère et exacerbé. En ce sens, Sono Sion est peut-être le réalisateur le plus humain et humaniste de notre époque. Affirmation amplement confirmée lors des dernières minutes d’Himizu, le plus grand instant de cinéma de l’année 2012. Mieux qu’un hymne à la vie, un hymne à la survie, quoi qu’il arrive. |

Another Earth

de Mike Cahill

On pourrait s’attendre à une version positive de Melancholia. Ou alors à une jolie histoire de mondes parallèles, quelque part entre Doctor Who et les Comics de super-héros. D’accord, on savait que ce serait l’esthétique des vrais faux films indépendants chers à Sundance et à Fox Searchlights. Mais de là à se retrouver avec un tout petit drame à peine psychologique où la Science-fiction est réduite à un gimmick, il y avait un fossé qu’on n’aurait jamais franchi. On se doute ainsi de la résolution de l’histoire dès la première séquence. Pas compliqué, tout se passera exactement comme prévu. L’héroïne, la fadasse Brit Marling aussi coscénariste et présente dans tous les plans, fait une grosse bêtise et s’auto-flagelle pendant 1h30 à grands coups de symboles patauds et de clichés envahissants (elle fait littéralement le ménage chez sa victime, tout ça). Lorsque la SF, ou du moins le Fantastique, reprend ses droits, il s’agit du dernier plan du film. Another Earth a tellement roupillé dans la caractérisation de bas étage qu’il s’arrête là où on aurait voulu qu’il prenne son essor. Comme rien n’est venu relever notre attention, ni la mise en scène impersonnelle, ni l’interprétation juste correcte, on quitte le film avec le sentiment d’une belle idée gâchée. |

Ame & Yuki, Les Enfants Loups

de Mamoru Hosoda

Les temps sont durs pour l’animation japonaise. Satoshi Kon n’est plus, Miyazaki père est en pré-retraite, Takahata se fait attendre, Oshii patine, Otomo a disparu des radars. Dans ce contexte délicat, le spectateur occidental se réjouit déjà de voir encore quelques longs-métrages exploités dans nos salles obscures. Leur présence suffit à obtenir notre bienveillance. On apprend à se contenter de moins, mais pas de peu ; car l’excellence d’Arietty et de La Colline aux Coquelicots, sans atteindre les chefs-d’œuvre d’antan, demeure fort plaisante. L’écurie Ghibli domine toujours les débats, avec une qualité constante et un savoir-faire délicat. Seul contre-point ces dernières années, la montée en puissance de Mamoru Hosoda, sacré nouvel espoir.

Trop vite ? Sans doute. Mais il faut dire que sans réelle concurrence, il est plus facile de faire son trou. En l’espace de trois longs-métrages prometteurs (on passera sous silence ses premières œuvres alimentaires à base de Digimon), le réalisateur a conquis le public en manque d’animation de qualité. La Traversée du Temps et surtout Summer Wars, bien que bourrés de défauts, alignaient l’humour, l’humanité et les petites étrangetés qui attirent la sympathie. En se tournant vers un clacissisme à toute épreuve avec Ame & Yuki, Hosoda offre à la fois son film le plus grand public et le moins intéressant.

Prévisible de la première à la dernière séquence, Les Enfants Loups dégage un ennui poli. Les problèmes de rythmes, déjà présents dans les deux précédents opus du metteur en scène, sont ici encore plus flagrants. L’aspect extrêmement mécanique du scénario ne séduira que le plus jeune public auquel le film s’adresse en priorité. Certes les thèmes abordés sont inattaquables. Enfance, passage à l'âge adulte, amour maternel, écologie, temps qui passe, rien de nouveau, du taillé dans le marbre. Sans compter qu’Hosoda n’avait jamais autant suivi son petit Miyazaki à la lettre, quitte à en rajouter dans les plans de nuages majestueux et dans les scènes d’émerveillement enfantin.

Techniquement très correct, avec quelques séquences remarquables (la neige, la course vers les montagnes), Ame & Yuki manque un peu de souffle, verse parfois dans les clichés de la « mère courage » chère aux téléfilms édifiants. On aurait aimé être emporté, bouleversé. L’histoire hésite sans cesse entre lyrisme fantastique et réalisme minimal, pour ne pas choisir au final. Alors oui, c’est très mignon, presque trop, avec à la base des fantasmes issus des contes : outre la zoophilie, la synthèse entre mômes et animaux de compagnie que souhaiterait peut-être quelques parents déviants. Mais Hosoda n’appuie pas vraiment ces points de malaise et choisit la métaphore plus classique. Chacun sa route, etc.

Les enfants devraient être ravis, même si le film pourra leur sembler un peu long. Pour les plus grands, il y a matière à passer un joli moment. Enfin, seulement si on connaît déjà par cœur toute la filmographie du studio Ghibli, bien sûr. Sinon, mieux vaut commencer par les classiques avant de se tourner vers les agréables placebos. |

DTV

Il y a les films qui sortent directement en vidéo sans passer par la case cinéma et c’est un scandale (The Fall, Room in Rome, The Woman…) et il y a ceux pour lesquels, dans l’absolu c’est toujours dommage, mais bon, finalement, pas si grave. Deux exemples.

Super

Sinistre cynisme. Un film qui veut jouer la carte du super-héros réaliste pour mieux se moquer des codes du genre. Sauf que, visiblement, le réalisateur ne connaît pas grand-chose aux Comics et ne se contente de jongler qu’avec les clichés les plus grossiers. En résulte une œuvre profondément antipathique, très laide et pas du tout aidée par des comédiens qui en font des tonnes pour charger des personnages pathétiques et hystériques. On comprend bien la démarche, mais il faudra vraiment haïr le monde des super-héros pour y adhérer pleinement.

Contre-poison : le grandiose Kick-Ass bien sûr, mais surtout le très beau Defendor, qui réussit partout là où Super échoue, que ce soit dans son humanité que dans son casting parfait.

Detention

Cela se voudrait jeune, cool, hipster et vachement post-meta-truc. C’est juste le reboot de Scary Movie qui aurait oublié de prendre sa Ritaline. Humour bas de plafond, cibles faciles et références lourdingues au possible, le film vise l'effet madeleine de Proust pour envoyer le maximum de coups de coude dans les côtes de la génération 90. Cela aurait pu faire mouche, après tout, on n’est pas contre les parodies des films de Tim Burton ou de Richard Kelly, ça change. Mais encore aurait-il fallu aller au-delà du name-dropping le plus basique. Soyons fous, pourquoi pas une histoire ? des personnages ? une mise en scène ? des idées ? de l’émotion ?

Contre-poison : évidemment Scott Pilgrim d’Edgar Wright, auquel on ne peut que penser vu que les deux œuvres font appels aux souvenirs des ados des 90’s. Le film de Wright, chef-d’œuvre essentiel, possède tout ce qui manque à celui de Joseph Kahn. Pas la peine de faire la liste complète, on y serait encore demain. |

The Dark Knight Rises

de Christopher Nolan

Christopher Nolan boucle son histoire de Batman avec un nouveau chapitre très ambitieux, qui navigue sur les mêmes qualités et les mêmes défauts que les deux précédents opus. Point faible habituel des films de Nolan, les personnages féminins sont particulièrement ratés dans The Dark Knight Rises. Si Anne Hathaway est très bien en Selina Kyle, elle est desservie par une histoire qui la relègue constamment au rang de figurante. Son costume, sans aucune personnalité, réduit considérablement le charisme de la femme chat, qui n’est d’ailleurs pas une seule fois nommée Catwoman. L’auteur va même encore plus loin en éliminant purement et simplement toute présence féline. Pas un chat, c’est le cas de le dire, même dans l’appartement de Selina. Pas de fouet, pas de lunettes colorées comme dans le design actuel du personnage et surtout rien de bien sexy. Le contresens total qui souligne l’absence de fantaisie et de poésie de cet univers. Hathaway en est donc réduite à lever la patte pour donner un peu de mordant au rôle. Bien plus grave, la présence de Marion Cotillard, qui incarne laborieusement une intrigante sans envergure, écrite à la truelle. Une trahison supplémentaire vis-à-vis de certaines des meilleures pages des Comics.

On notera avec amusement que la première heure du film enchaîne les mini remakes de certains moments mémorables de Batman Returns (le bal chez Max Schrek, l’antre du Pingouin dans les égouts…). Tout cela joue en défaveur du réalisateur, mais celui-ci parvient peu à peu à s’éloigner du chef-d’œuvre de Tim Burton. Pour mieux retomber dans ses travers habituels : le réalisme à tout prix, le discours politique lourdingue et le rythme au ralenti. The Dark Knight Rises est long, très long, juste scandé par la musique tonitruante et prise de tête de Hans Zimmer (vous aurez le fameux « poooooinnn pooooiiiiinnnn ! » dans les oreilles pendant plusieurs heures après la fin du métrage). A force de délayer les enjeux, Nolan finit même par ruiner certaines idées essentielles, voir pour cela le sort lamentable réservé à Bane. On est très loin de l’inhumation du Pingouin par ses congénères ou du sacrifice apocalyptique de Catwoman dans Batman Returns.

Le film est-il donc un gros ratage ? Non, pas du tout. Visuellement c’est un sans faute et les personnages masculins sont globalement excellents. C’est moins l’histoire de Batman que celle de Blake, incarné par Joseph Gordon-Levitt, le chouchou de Nolan. Blake a nettement plus de temps de présence à l’écran que Bruce Wayne et vole rapidement la vedette. Pour qui a déjà ouvert un Comics de l’homme chauve-souris, la révélation finale ne sera en rien une surprise. C’est aussi un des écueils du film, quasi totalement prévisible pour qui connaît l’univers. Mais c’est souvent inévitable dans ce genre d’adaptation. Alfred, le Commissaire Gordon, Bane et Bruce Wayne ont tous de très bonnes scènes et bénéficient du jeu d’excellents acteurs. Par sa seule voix déformée, Tom Hardy incarne un Bane exceptionnel.

Les scènes d’action sont peu nombreuses et reposent avant tout sur des poursuites en véhicules motorisés. Rien de très mémorable, mais elles demeurent efficaces. Pour le reste, Nolan sait toujours bien filmer le monde urbain et emballe quelques beaux plans iconiques. Il parvient surtout à boucler la boucle et son « run », comme on dit pour les Comics. L’ensemble de sa trilogie tient debout, en tant que point de vue intéressant sur le monde de Batman. Bien sûr, la fin laisse la porte grande ouverte à d’autres suites, Warner ne perd pas le nord. Mais elle s’avère satisfaisante et même assez exaltante. Cinq minutes grandioses au terme de 2h30, est-ce suffisant ? C’est déjà pas mal. Cela permet facilement à The Dark Knight Rises de se hisser dans le haut du panier des films de super-héros. Par rapport à une production Marvel, c’est évidemment mille fois supérieur. Dans ses instants les plus inspirés, l'oeuvre touche à cela, à l’essence du héros. Le Batman qu’on connaît, qu’on adore. Ce ne sont que quelques minutes dispersées dans un très long-métrage parfois proche du marasme. Oui, quelques scènes, quelques plans, qui ravissent au plus haut point. Certes, en étant ici d’autant plus en concurrence directe avec Batman Returns, il ne parvient pas à atteindre la cheville de la splendeur visuelle, de la classe artistique et de l’impact émotionnel du Burton. C’est du cinéma clinquant, froid, cérébral mais paradoxalement bien creux. Du grand spectacle de qualité, rien de plus, rien de moins. Pour beaucoup d’entre nous c’est déjà amplement suffisant. Enfin, c’est Batman, qui survit à tout, résiste à tout, remonte depuis les ténèbres pour triompher. |

Holy Motors

de Leos Carax

Le concept est simple : Leos Carax fait un rêve de cinéma, de tout le cinéma. Denis Lavant est l’Acteur, le Comédien, l’idée, le concept. L’un et l’autre peuvent tout faire derrière et devant la caméra. Et hop. Moteur ! Action ! Deux heures de vignettes surréalistes, comme autant de bandes annonces de films qu’on aimerait bien voir ou qu’on a déjà vus. Beaucoup de codas, à vrai dire, des suites : soit aux œuvres de Carax lui-même (remake de Merde, musique de Godzilla à l’appui), soit aux œuvres des autres (A Bout de Souffle, 50 ans après). Bien vite, Holy Motors tourne à la démonstration de force. Le réalisateur enchaîne les plans séquences, Denis Lavant se donne sans retenue, les maquilleurs se surpassent. C’est une vraie œuvre de sidération.

Que se passe-t-il dans la tête d’Eva Mendès ? Tiens, Kylie Minogue ? Oh, des singes ! Et là des chinois ! Une scène X en Motion Capture, malin ! Oh, on connaît cette musique ! Et ça c’est une référence à ça. Et à ceci. Et à cela. Edith Scob, avec le masque des Yeux Sans Visage, et qui manque de percuter une colombe, ha ha ha, bien vu ! C’est un film pour les cinéphiles, taillé pour les critiques, une sorte de blind test, les yeux ouverts. C’est amusant, mais très vain. Surtout dans la dernière partie qui cherche l’émotion à toute force. Carax tente le hold-up lacrymal avant de reprendre les petites postures en clin d’œil. Jusqu’à s’effondrer dans une ultime scène grotesque qui renvoie Holy Motors au stade de gentil divertissement maniaco-dépressif. Certes, pour un film français, c’est du haut de gamme. Techniquement, c’est clinquant. Ca sort de l’ordinaire, dans la veine des films à sketches surréalistes de Bunuel façon Le Fantôme de la Liberté. En plus glauque, en plus bourrin. On aimerait être transporté par ce cauchemar sophistiqué, mais on reste sur sa faim. Sans doute, qui trop embrasse, mal étreint. |

Prometheus

de Ridley Scott

Attention cette critique comporte des révélations sur le film

Nouvelle victime du syndrome de la préquelle ou de la suite tardive, Prometheus allonge la liste après une nouvelle trilogie Star Wars de sinistre mémoire et autres The Thing et Indiana Jones IV très discutables. Avec le retour de Ridley Scott derrière la caméra, on pouvait espérer davantage qu’une coda inutile. Le savoir-faire du réalisateur est bien là, les images sont généralement belles, la forme tout à fait correcte et parfois impressionnante. Mais Prometheus n’a rien à raconter. Ni histoire à faire découvrir, ni, encore pire, de personnages à développer. En l’état c’est une luxueuse coquille vide, qui traîne en longueur sans jamais prendre son essor. Symboliquement collés au sol, les protagonistes font des allers-retours entre leur petit vaisseau et les éternels couloirs mécanico-organiques d’Alien.

Et oui, Alien, le chef-d’œuvre ici violenté. Je n’ai jamais caché mon affection pour les deux premiers volets de la saga, formidables souvenirs d’enfance. J’admets aussi l’inexorable déclin de la franchise qui a fini son suicide avec des Aliens VS Predators confinant aux nanars. Affirmons aussi, sans risque, que Prometheus n’est pas aussi nul que cela. Mais ce n’était pourtant pas une bonne idée, loin de là. Première partie (environ les 3/4 du métrage quand même) en remake neurasthénique du début du premier Alien (on arrive, on explore, on se ment un peu, ça déconne). Et deuxième partie légèrement horrifique avec trois scènes relevant du pathétique. La seule séquence à peu près réussie est un remake de « l’accouchement » surprise de John Hurt, désamorcé par l’apparition d’un monstre franchement comique. Alors à quoi sert Prometheus ? Mais à développer un univers, pardi !

L’extension de la mythologie finit par marcher sur la tête et apporte des réponses ridicules à des questions qu’on ne se posait pas. On sera heureux d’apprendre que le « Space Jockey » est un cachet d’aspirine effervescent, source de toute vie humaine sur Terre. Qu’on pilote le vaisseau angoissant d’Alien en jouant du pipeau (c’est tellement grotesque qu’ils nous resservent la scène deux fois). Que nous sommes probablement des armes bactériologiques foireuses qu’il faut éliminer, voire un terrain d’entraînement à la taille d’une planète. De toute façon, le film s’en fout et le spectateur aussi. Il sera facile de pointer du doigt le coupable, quand on découvre au générique le scénariste Damon Lindelof, en grand partie responsable de la vaste fumisterie qu’est la série télévisée Lost. On reconnaît bien dans Prometheus son sens ineffable du rythme et sa capacité à toujours promettre sans jamais rien donner. Vous allez voir ce que vous allez voir, et au final vous ne verrez rien. Ou alors des choses si prévisibles qu’elles engendrent une déception à la hauteur des attentes suscitées.

On nous annonce 17 membres d’équipages (contre 7 dans Alien), ainsi qu’un passager bonus complètement inutile. A la limite, cinq d’entre eux existent au-delà de la caricature (l’asiatique, le tatoué, le pleutre, ce genre…). Mais on ne leur donnera rien à défendre. Le sort de Charlize Theron, qui passe l’intégralité du film à serrer les dents, est en ce sens emblématique. Elle meurt comme une merde. Voilà. Et ce fameux androïde incarné par Michael Fassbender (toujours bien, même quand il glandouille) ? Bah si vous avez-vu Alien et Aliens vous savez déjà comment il finit, c’est un mix entre les deux (gag). Des spoilers ? Même pas. Le film ne laissant aucun suspens sur qui survit (c’est Noomi Rapace et c’est très bien comme ça). Mais l’excellente actrice suédoise a beau mettre beaucoup de cœur à l’ouvrage (c’est ici qu’elle devient star), l’histoire ne lui laisse que très peu de place pour exister, en Ripley du pauvre. Les autres vont et viennent, comme des silhouettes sans colonne vertébrale. Il faut dire qu’on a rarement vu troupe de scientifiques aussi stupides. Ne respectant aucune mesure de précaution, aucune quarantaine (sauf quand il est beaucoup trop tard), ils enchaînent les prises de risques qui provoquent l’hilarité d’une partie des spectateurs.

Sinon, une fois n’est pas coutume, la 3D est jolie. Preuve encore, comme je le disais plus haut, que Ridley Scott est loin d’être un manche avec une caméra. Mais cette esthétique remarquable n’est guère originale. Car les seules nouveautés ne font que desservir les créations de Giger. Désacraliser, démystifier, tout montrer, et créer de nouvelles questions. Quel intérêt ? Aucun. Il eût fallu compenser à la manière de James Cameron : en emballant un survival horrifique spatial qui dépote. A ce niveau, comme je l’ai déjà mentionné, c’est encore plus catastrophique. On a l’impression que tout le monde s’est forcé à ajouter une scène bourrine incroyablement nulle (Idris Elba avec un lance-flamme qui arrive après la bataille pour brûler un monstre déjà mort, la honte). Sans parler de la conclusion qui brise le cœur tant elle souligne l’échec global. Un pauvre petit alien, mal fini, laissé tout seul sur la planète, avec personne à croquer. Il est arrivé après la fête. Allez, on lui dit quand même ? Bah t’as rien raté mon loulou… |

Cosmopolis

de David Cronenberg

Le monde comme chaos organisé. Comme chaos mathématisé, chronométré, bien coiffé et bien habillé. Entièrement symbolisé par une Limousine hi-tech dans laquelle circulent les spectres du capitalisme. Absurdité d’un monde qui se croit à l’abri de lui-même. A l’abri de son chaos originel. Dans le confort d’une matrice protectrice où tout serait sous contrôle : les possessions, les désirs, les sentiments, le corps lui-même. Mais nous sommes chez David Cronenberg et rien n’arrête les névroses et le triomphe de la Chair.

Scène après scène, le magnat incarné par le propret Robert Pattinson se décompose. Le monde reprend tous ses droits au ridicule et à la sauvagerie. Théorisée, commentée, synthétisée, entre slogans et digressions, l’existence perd son sens. Le discours, véritable moteur de cette odyssée, est réduit à l’état de coquille vide. Dialogues de sourds où les phrases se percutent, particules élémentaires parfaitement imperméables les unes aux autres. C’est une quête, c’est un abandon, c’est une perdition.

La mise en scène si géométrique de Cronenberg se laisse contaminer par le désordre des mots de Don DeLillo. Les champs / contre-champs se décalent peu à peu, jamais deux fois au même angle. Les plans fixes se laissent débordés par les détails, puis carrément par le torrent du consumérisme réduit à des piles d’écrans obsolètes entassés dans un appartement dépotoir. La musique d’Howard Shore habille l’espace d’une étrange menace. Cosmopolis c’est Videodrome 2012, la technologie a triomphé et réduit en miette une civilisation entière. On espérait être sauvé par le capitalisme et on se retrouve avec une bête agonisante et suicidaire, dévorée par son propre échec.

Grotesque et glaçant, Cosmopolis déroule son Ulysse miniature, son Joyce contrit et maladif. Echos technologiques, résonnances et informations en flux continus et abscons, tout n’est que cacophonie. Une cacophonie feutrée, insonorisée entre quelques panneaux de liège et des vitres blindées. Mais au final, la prostate est asymétrique. Les symboles de virilité dévoilent leurs imperfections et l’homme est réduit à sa finitude. L’illusion du contrôle a vécu. Il ne reste que la certitude de la mort. |

Avengers

de Joss Whedon

Il y a différentes manières d’aborder le film de super-héros : le réalisme, le cartoon, le premier degré, le second, le trente-sixième… On peut vouloir retrouver la fantaisie et la légèreté du Golden Age ou ne miser que sur le sérieux et la noirceur qui ont envahi le genre dans les années 80. Tout est possible et dans l’absolu aucune de ces approches n’est meilleure qu’une autre. A trop vouloir jouer le tragique on s’expose au même ridicule qu’à viser la parodie. Dire qu’on n’attendait pas grand-chose des Avengers est un euphémisme. Marvel s’était employé à nous amener à ce grand Barnum au fil d’œuvres médiocres (au mieux), voir pour cela mon petit bilan au sein de la critique de Thor. Heureusement, le tout est supérieur à la somme des parties.

Le point fort de ces Avengers est, logiquement, celui des films qui l’ont précédé : un casting presque intégralement excellent. Robert Downey Jr., en nouveau Jack Nicholson d’Hollywood, en fait des caisses et improvise une tonne de blagues. Chris Evan est toujours le Captain America qu’on attendait, probablement le plus attachant du groupe. Chris Hemsworth rend sans mal le côté tête-à-claques trop sûr de lui de Thor. Jeremy Renner ne fait pas grand-chose en Hawkeye, probalement là pour faire plaisir aux fans. Scarlett Johansson est nulle, comme à son habitude, mais assure le quota de morphologie féminine. Samuel L. Jackson fait acte de présence pour assurer sa position d’acteur ayant participé au maximum de plus gros succès de l’histoire du cinéma. Tom Hiddleston, fourbe à souhait, s’avère à l’aise en dieu de la discorde à tête de fouine. Enfin, Mark Ruffalo, probablement le meilleur acteur du lot, vient avantageusement remplacer Edward Norton, mauvais comme un cochon dans le navet de Louis Leterrier. Il trouve enfin le ton juste à prêter au tourmenté Bruce Banner.

Voilà, on ne s’y attendait pas forcément, mais Avengers est avant tout un film de comédiens. D’où, probablement, cette avalanche de dialogues qui occupent aisément la moitié du métrage. Si l’histoire principale n’a pas d’autre utilité que d’enchaîner les séquences inévitables (rencontres, disputes, combat contre Hulk, réconciliation, destruction massive et héroïsme final), les à-côtés ont davantage de charme. C’est toujours un peu mécanique, mais jamais ennuyeux. C’est souvent drôle, parfois assez attachant, ce qui n’était pas gagné vu les films précédents. On ne peut ainsi que remercier les acteurs qui profitent du moindre interstice pour glisser une parcelle d’humanité dans les archétypes.

La mise en scène de Joss Whedon respire le travail bien fait, sans génie, mais sans honte non plus. On ne lève un sourcil que durant la bataille finale, et en particulier lors d’un plan séquence probablement davantage à attribuer à l’équipe des effets spéciaux qu’au réalisateur lui-même. C’est vrai qu’à part les petits gars derrière leurs ordinateurs, l’équipe technique semble être au service minimum. Mais même en roue libre, Alan Silvestri signe quelques élans de musique épique pas dégueulasse. Derrière tout le ramdam, Avengers a finalement un côté un peu discret, où l’on retient plus les moments intimes et les bons mots que les explosions de voiture et les effondrements de façades. On est loin du film de super-héros définitif, et on est à des années-lumière des classiques tels que Les Indestructibles, Batman Returns ou le second Spider-Man. Tout cela manque de fantaisie, de souffle et d’émotion. La parcelle de folie et la grandeur qui pourraient nous emporter sont aux abonnés absents. Néanmoins il s’agit d’un bon divertissement. Son triomphe n’est guère étonnant, il y a tout ce qu’il faut pour plaire au plus grand nombre et dans un emballage supérieur à la moyenne. |

Dark Shadows

de Tim Burton

C’est l’histoire d’une rencontre évidente : celle de Tim Burton et d’un vampire. C’est aussi l’histoire d’un manoir gothique et d’une sorcière. Tout est normal. Mais c’est aussi l’histoire d’une ado bourrue, d’un gamin orphelin, d’une matriarche digne, d’une psy alcoolique, des années 1970, de l'explosion des familles et d’une obsession sexuelle dévorante. On y entend Curtis Mayfield et les Carpenters, le sang y coule à flot, ainsi que les gags triviaux. Au milieu, il y a un concert d’Alice Cooper. Violence, amour, monstres et petites culottes. Ce n’est pas le nouveau Sono Sion, c’est Dark Shadows, adaptation d’une série télévisée mineure. Aujourd’hui, c’est un film majeur et l’une des plus belles œuvres de Tim Burton.

Comme souvent, la bande annonce est absolument trompeuse. Vendu comme une comédie pouêt-pouêt caviardée de blagues scabreuses, Dark Shadows débute par un prologue sublimement tragique. Tim Burton revisite la malédiction de Sweeney Todd avec une maestria visuelle ressuscitée. Que ce soit dans ses aspects gothiques ou dans sa reconstitution des 70’s, le film est toujours magnifique. On a rarement connu Burton aussi sûr de sa mise en scène et de son cadre. Oubliés les écarts kitsch d’Alice, le statisme du premier Batman, le découpage chaotique de Sleepy Hollow ou la banalité de Big Fish. Le réalisateur est ici au meilleur de sa forme. Ménageant déclaration d’amour à son décor (littéralement, par la bouche de Barnabas) et pleine prise de possession de lieux plus incongrus (la destructrice scène d’amour avec la sorcière). Il en résulte une avalanche d’images magnifiques (chose attendue) mais aussi de vraies séquences dynamiques (plus surprenant de la part d’un cinéaste jamais à l’aise avec le mouvement).

Ceux qui oseront reprocher l’humour souvent léger, parfois vulgaire, du film, oublieront sans doute que le même genre de blagues parcourait Batman Returns, Sleepy Hollow ou même Edward aux Mains d’Argent. Sans parler, bien sûr, de Beetlejuice et de Mars Attacks!, ancêtres encore plus évidents de ce Dark Shadows. On retrouve ici la même propension à la cruauté et aux écarts parfois assez inattendus dans un blockbuster grand public. La conclusion s'avère en particulier la plus intense de l’œuvre du réalisateur depuis bien longtemps, grand festival de pyrotechnie et d’émotions, débordant par tous les bords du cadre. Cette frénésie ne semble plus connaître de terme et s’épanche sur la promesse singulière, mais enthousiasmante, d’une suite indispensable.

Dark Shadows repose en outre sur un casting en tout point parfait et pléthorique. Ce qui permet de compenser la présence écrasante de Johnny Depp, toujours prompt à voler les films à son seul profit. Il trouve en Michelle Pfeiffer une duelliste de choix, car ce n’est pas à une vieille routarde du cabotinage suave qu’on apprend le métier. Remarque toute aussi valable pour Helena Bonham Carter, dont la petite présence à l’écran évite les excès. Dans le rôle de la sorcière nymphomane et blessée, Eva Green s’impose avec prestance. Mais il faut surtout chanter les louanges de la nouvelle venue Bella Heathcote (quel patronyme !) et de la toujours parfaite Chloe Grace Moretz (Kick-Ass, Hugo Cabret). Ce sang neuf évite au film de ressembler à une simple réunion de vieux comparses.

De manière intéressante, Burton a choisi cette fois-ci de mettre Danny Elfman en retrait pour se reposer davantage sur des chansons d’époque. Les choix sont à la fois reconnaissables par le plus grand nombre et fort appropriés (Season of the Witch de Donovan, Paranoid de Black Sabbath, Alice Cooper en guest star). Alors oui, on regrettera un peu l'absence d'un thème immédiatement inoubliable signé Elfman, mais sa discrétion offre une pointe d’originalité supplémentaire à ce canevas faussement familier. Car, oui, Burton aime jouer au jeu des auto-citations, de l'hypnose façon Ed Wood et Bela Lugosi en passant par le coup de langue de Catwoman ou l'inévitable apparition de Christopher Lee. Mais les clins d'oeil ne dépassent jamais le cadre de la connivence amusée.

Il faut bien que la presse et une certaine partie du public soient blasées pour voir autant de nez pincés ou de tiédeur face à un divertissement d’une qualité aussi élevée. Mais comme je l’expliquais l’année dernière, Tim Burton provoque aujourd’hui un rejet de plus en plus prégnant. Logique avec un auteur au style tellement personnel et immédiatement reconnaissable. La même croix que portent tant bien que mal beaucoup d’autres cinéastes, de David Lynch (en chute libre) à Mamoru Oshii (qui surnage difficilement) en passant par Steven Spielberg (qui joue aux montagnes russes). Plus accessible que Sweeney Todd et moins bordélique qu’Alice, Dark Shadows polarisera moins les spectateurs. Mais en tant que Burton quintessentiel, où le familier déplaît et le différent choque, les détracteurs y trouveront encore de quoi nourrir leur aigreur.

Je me permets de m’en moquer et de célébrer au contraire un nouveau sommet dans une filmographie qui a connu ses revers et qui n’a néanmoins jamais cessé de revenir au pinacle. C’est, bien sûr, le point de vue d’un amoureux de longue date, de quelqu’un qui possède un attachement particulier à Tim Burton et une grande tendresse pour son style. Ce qui, paradoxalement, me permet d’en juger d’autant plus sévèrement les égarements, tout en en célébrant encore plus glorieusement les réussites. Quand Burton me déçoit, il me fend le cœur, mais quand il m’enchante, il est sans égal. |

La Cabane dans les Bois

de Drew Goddard

Deux films d’horreur plongeant leurs racines dans les clichés les plus éculés du genre et choisissant deux approches diamétralement opposées. D’un côté l’énième résurrection du glorieux studio Hammer, fleuron du fantastique britannique. De l’autre, encore un « méta film » qui se rit des codes et pratique le second degré pour masquer les trous béants de son projet. Le point de départ de La Cabane dans les Bois fait saliver, il y a du potentiel, mais celui-ci, probablement faute de moyens (et peut-être d’idées) se révèle à peine effleuré. L’essentiel du métrage est occupé par un remake vaguement parodique des deux premiers Evil Dead. Problème, ce n’est jamais aussi horrible que l’original ou aussi hilarant que sa suite. Dans cet entre-deux interminable se glisse la promesse d’un second film, beaucoup plus excitant, où le genre exploserait aux quatre vents et où tout le bestiaire fantastique viendrait se venger des décennies de pauvreté scénaristique. Las, le bonheur espéré n’occupe qu’à peine un quart d’heure et provoque une vraie frustration. On n’est pourtant pas passé loin du très bon film.

La Dame en Noir

de James Watkins

A l’inverse, La Dame en Noir choisit le premier degré absolu et égraine avec délices toutes les figures classiques du film d’horreur gothique. Le village maudit, la maison hantée, les couloirs ténébreux, les bougies qui vacillent, les ombres qui se reflètent dans les miroirs, la totale. Inintéressant, donc ? Pas du tout, grâce à une mise en scène d’une application quasi parfaite. Le film se révèle d’une beauté étonnante en bénéficiant en particulier d’un décorum soigné dans ses moindres détails. Le déroulement de l’histoire est extrêmement classique, à quelques notes de cruauté près. L’œuvre bénéficie en outre de l’interprétation minimale, mais très juste, de Daniel Radcliffe qui parvient assez rapidement à faire oublier les lunettes d’Harry Potter. La Dame en Noir dépasse le statut de curiosité et charmera les amoureux de cinéma fantastique à l’ancienne. Tout y est, peaufiné avec un amour attendrissant pour le genre. |

Guilty of Romance

de Sono Sion

Sono Sion est le cinéaste du point limite. Point limite de l’être humain, mais aussi du cinéma. Il ne cesse de tirer ses personnages, ses histoires et son style vers la rupture. Jusqu’où peut-on pousser un homme ?, c’était l'accroche de Cold Fish, son drame psychologique ultra gore. C’est à nouveau le thème principal de Guilty of Romance, appliqué à deux personnages féminins au bord de l’effondrement. Moins fou que son chef-d’œuvre Love Exposure et moins éprouvant que Cold Fish, ce nouvel opus n’en demeure pas moins extrême et indisposera plus d’un spectateur. A l’instar d’un Quentin Tarantino ou d'un Takeshi Miike, Sion mêle virtuosité et philosophie avec une vraie gourmandise de cinéma d’exploitation. A chacun d’apprécier cette insistance, en la jugeant complaisante ou viscérale. Mais, contrairement à des petits rigolos tels que Lars Von Trier ou Michael Haneke, Sono Sion ne cherche jamais à habiller ses œuvres sous les oripeaux de l’intellectualisme ou de « l’Art ». Ses films demeurent ambitieux, caviardés de tours de force et de performances d’acteurs mémorables, mais leur aspect iconoclaste et leur lyrisme brutal finissent par tout emporter dans un premier degré qui retourne, parfois littéralement, l’estomac.

Guilty of Romance débute comme un thriller policier et s’échappe bien vite vers la chronique sociale chère à l'auteur. L’aspect criminel n’est qu’un à-côté, métaphore et aboutissement du chaos mental des protagonistes. C’est une nouvelle fois la psyché du Japon qui est disséquée ; avec en ligne de mire la frustration féminine, moteur d’une descente aux enfers, entre hystérie et confessions murmurées. Même si, comme mentionné précédemment, le réalisateur bouscule les conventions et ne livre jamais frontalement une étude psychologique. Il préfère filmer amoureusement, et de préférence nue, son actrice fétiche, Megumi Kagurazaka, et enchaîner les séquences absurdes et terrifiantes. Inutile de chercher ici la tendresse qui pointait dans Love Exposure, l’œuvre déploie un nihilisme proche de celui, abyssal, de Cold Fish. L’une des forces de Sono Sion est probablement de faire tenir debouts, cahin-caha, des récits précipités d’une scène choc à l’autre, projetant par exemple un monologue déchirant vers l’humour noir le plus monstrueux.

Le malaise est omniprésent et le cinéaste le cultive avec une application qui repousse les limites du spectateur. Et même si Guilty of Romance est plus court que d’habitude, un peu moins de deux heures dans sa version internationale, la concentration du récit sur un petit nombre de personnages principaux semble accroître sa durée. Ce n’est pas du divertissement pour les yeux et les cœurs fragiles, mais sa profondeur, certes balayée par les vagues de sexe et de violence, mérite l’expérience. Le cinéma de Sono Sion est l’un des plus originaux et percutants de notre époque. Malgré ses défauts et ses excès, ou plutôt grâce en partie à eux, le travail du créateur japonais passionne, secoue et enthousiasme. Guilty of Romance n’est probablement pas le meilleur point de départ pour plonger dans sa filmographie, mais les distributeurs français ne laissent pas le choix au public. Strange Circus, Ekusute, Love Exposure, Cold Fish, tous sont inédits dans nos contrées, et ce, même en DVD. Pas vraiment surprenant quand on sait que les impératifs financiers interdisent de proposer au grand public les œuvres un peu inhabituelles, perturbantes et n’entrant pas dans les petites cases du marketing. Seul son film le plus "normal", Suicide Club, a connu une distribution discrète. Ne ratez donc pas Guilty of Romance, prévu pour le 25 juillet 2012 dans une poignée de salles de l’Hexagone. En espérant l'arrivée prochain d'Himizu... |

Blanche Neige

de Tarsem Singh

Qui mieux que Tarsem Singh pour redonner des couleurs à Blanche Neige ? Le terrain de jeu s’avère idéal pour un réalisateur passionné par le dynamitage des codes des mythes. Et, bien sûr, voilà une nouvelle occasion de laisser aller sa passion débridée pour la flamboyance visuelle. Sur ce point, son Blanche Neige est une splendeur, un rêve de direction artistique totalement libre. Tarsem sait ce que signifie le terme fantaisie et vogue dans un XVIIIe siècle fantasmé où tous les excès sont permis. Les costumes s’épanchent comme des personnages à part entière, les décors resplendissent de détails et la caméra y navigue avec gourmandise. Comme à son habitude, le réalisateur construit son œuvre telle un ballet ou un opéra. Pour Les Immortels on flirtait avec Wagner, ici rendez-vous chez Tchaïkovski et Offenbach.

Sur le fond, la relecture est pleine d’ironie et d’humour, vraiment tout public. Elle s’inscrit dans la tradition des meilleurs Disney contemporains, d’Aladin à Raiponce. Pour mieux éviter les redites avec le dessin animé fondateur, Tarsem en détourne les scènes clefs, il réécrit les principaux protagonistes (les nains sont des bandits, le Prince un imbécile heureux, Blanche Neige une femme forte, la Reine une diva qui cabotine) et va jusqu’à éliminer quelques rebondissements trop fameux. Il en découle une vraie liberté de ton, une originalité vivifiante. Le film est gai, jamais trop dramatique ni effrayant, en grand spectacle conçu pour ravir aussi bien les enfants que les adultes qui regrettent le Technicolor de l’âge d’or.

Le casting est aux petits oignons. La star c’est Julia Roberts, en mode auto-parodique, qui en fait des tonnes sans trop exagérer. Très intelligemment, Tarsem ne se laisse pas vampiriser et accorde autant de place, si ce n’est davantage, à l’autre versant du conte. Les sept nains, plus vindicatifs, sont très attachants et Armie Hammer compose un prince joyeusement bête. La vraie révélation c’est Lily Collins (fille de Phil), charmante et espiègle, elle est la Blanche Neige parfaite et elle parvient au final à voler le film des griffes de Julia. La conclusion de l’œuvre réjouit au plus haut point et culmine sur une chorégraphie Bollywood qui achèvera les coincés et les cyniques. Pour eux, cette perle sera un calvaire indescriptible, on leur conseille de passer leur chemin. Il suffit de voir comment les mêmes critiques qui sacralisent les kitscheries de Jacques Demy accueillent chaque Tarsem à coups de bâton. Grand bien leur fasse, on n’a pas besoin d’eux pour trouver ici un plaisir étincelant. The Fall demeure indétrônable, mais la filmographie de Singh ne cesse d'enchanter. Encore ! |

Mini-critiques

Le Territoire des Loups

L’homme face à la nature, l’homme face à la mort, le programme simple d’un survival décharné qui ne s’embarrasse d’aucune digression. Dans un monde sans dieu, les héros sont absolument seuls face à la sauvagerie. Survivre, oui, jusqu’au tout dernier souffle, jusqu’à la dernière seconde, ne rien lâcher. C’est là toute la grandeur d’un récit d’aventure à l'ancienne, éprouvant mais jamais désespéré. La mise en scène de Carnahan joue brillamment du hors-champ et crée une angoisse omniprésente. Des limites du cadre peut surgir un loup à tout moment, menace quasi métaphysique qui entraîne The Grey (titre original plus évocateur) vers les frontières du fantastique. C’est un film d’hommes, bourru et fleur bleue à la fois, qui ne cède presque jamais aux facilités hollywoodiennes. Certes Liam Neeson, dans une performance idéale, rêve de son ex-femme, mais c'est la petite fêlure qui raye la parfaite armure. Le Territoire des Loups est une réussite inespérée et surtout une œuvre magnifique sur la volonté de vivre.

Babycall

C’est bien normal que tous les pays du monde rêvent d’avoir leur Dark Water. Après tout, le film de Nakata reste une référence en matière de fantastique psychologique au quotidien. Babycall cherche néanmoins à s’éloigner de l’ombre tutélaire en collant au plus près de l’esprit dérangé de son héroïne. Quitte à mentir totalement au spectateur en lui montrant tout et son contraire. Le procédé est très discutable car il permet de balayer d’un revers de la main toute tentative de cohérence. Le twist est prévisible dès les premières scènes, mais le film veut nous brouiller les pistes sans jamais vraiment y parvenir. Le réalisateur choisit alors de tout faire reposer sur les épaules de sa talentueuse actrice. Un choix compréhensible, même si Noomi Rapace ne semble pas encore revenue de Millenium. Reste un petit thriller sympathique avec quelques scènes prenantes, mais fort insignifiant au final.

Les Pirates, bons à rien, mauvais en tout

Au milieu, il y a London Calling de The Clash et sur le générique de fin il y a Allright de Supergrass. C’est donc un très bon film. C’est surtout le nouveau bébé du studio Aardman, le seul sérieux concurrent à la domination de Pixar sur le divertissement familial mondial. C’est moins bien qu’un long Wallace et Gromit, mais tout aussi savoureux que Chicken Run. Et quitte à ne retenir qu’un aspect, chantons à nouveau les louanges des détails. Des anachronismes dans les coins, des tableaux détournés, des enseignes calembours, des petits trucs qu’on ne perçoit que du coin de l’œil et qui tirent parfois ces Pirates vers le génie (« And a free pen ! »). Oui, le déroulement est classique, relativement prévisible et il n’y a pas de surenchère dans la frénésie. C’est juste peaufiné avec une telle générosité et doublé avec une telle classe (de Hugh Grant à David Tennant en passant par Martin Freeman) que s’en priver s’avère criminel.

Confessions

Une pure œuvre de formaliste, maniérée jusque dans ses moindres recoins. Ceux qui se sont extasiés avec Drive risquent de faire une rupture d’anévrisme devant Confessions. Des ralentis partout, tous les plans retouchés informatiquement comme dans Les Trois Singes de Ceylan, une bande-son hypnotique à base de Boris et de Radiohead, le film veut nous épater ; par son esthétique, tout autant que par son scénario et sa construction complexe et vicieuse. En creux, c'est un portrait classique de la jeunesse japonaise, forcément paumée, et peu avare en scènes chocs. On ne peut nier la puissance de certaines images et la virulence de la démonstration. C’est probablement trop, à tous les niveaux, mais cela suscite sans cesse l’intérêt, même dans une deuxième partie un peu longuette. En tout cas, le film ressemble vraiment à du cinéma, et ça fait du bien.

2 Days in New York

Une grande comédie du verbe, heureuse de sa trivialité, ravie de son nombrilisme, quelque part entre du Woody Allen pouêt-pouêt et du Desplechin pipi-caca. Débarrassée des questions métaphysiques, Julie Delpy s’éclate en chargeant la barque de la beauferie française. Cela devrait être lourd, ça l'est parfois, mais l’avalanche non-stop de piques et de gags convainc par la seule force de son énergie dévastatrice. Tout ne s'avère pas drôle, mais quand ça l’est, c’est énorme (le dîner en famille au milieu du métrage crée un long fou-rire de 10 minutes). Amusant.

Malveillance

Y a-t-il des limites aux invraisemblances dans un film ? Cela dépend, bien sûr, du genre, de l’atmosphère, du style du réalisateur. On ne demande pas la même chose à Tarsem ou à Robert Bresson. Dans le cas de Malveillance, Jaume Balaguero essaie de ciseler un thriller relativement réaliste et particulièrement cruel. Malheureusement, dès la première scène, la crédibilité est totalement piétinée. Chaque séquence du film présente une énormité, plus ou moins frappante, qui empêche toute implication. Par ailleurs, la méchanceté absolue de l’histoire et de son personnage principal en réjouira certains, tout en laissant les autres relativement perplexes. |

Les Hauts de Hurlevent

de Andrea Arnold

Je voue un amour sans borne aux Hauts de Hurlevent. A mon sens, aucune adaptation cinématographique ne peut approcher la force du texte d’Emily Brontë. Aussi estimables qu’elles soient, les versions de Wyler et de Buñuel ne font qu’effleurer l’essence du livre. On était en droit d’attendre beaucoup d’Andrea Arnold, qui, de Red Road à Fish Tank, trace l’une des filmographies les plus passionnantes de cette dernière décennie. La réalisatrice a choisi une approche similaire à celle de Kelly Reichardt pour La Dernière Piste : format 1.33 :1, approche réaliste, économie des paroles. La lecture sensualiste de l’œuvre se révèle la plus pertinente, remplaçant les descriptions écrites par les images. La nature, ou plutôt la Nature, se révèle le moteur et le liant de l’histoire. Les protagonistes ne sont qu’un maillon d’un cycle qui les dépasse. Violence des sentiments et violence des éléments, une brutalité qui ne connaît ni le bien, ni le mal et qui était le cœur du roman. Aucun manichéisme mais un romantisme terminal filmé avec une âpreté qui déstabilisera ceux qui s’attendent à un énième drame en costumes.

Pour qui adore l’œuvre d’Emily Brontë, c’est la première fois que ses phrases prennent vie au cinéma. On y ressent enfin les tourments intérieurs liés aux déchaînements extérieurs. Les cœurs sont aussi bouillants que les paysages embrumés sont glacés. Dans des conditions cruelles, la vie palpite, se débat, telle les papillons luttant à l’aveugle contre les vitres sales. Deux choix diffèrent essentiellement du roman : le Heathcliff d’Arnold est noir et le dernier tiers du récit est laissé de côté. Pour ce qui est d’Heathcliff, pas d’inquiétude, c’est une bête blessée effrayante et tragique. Quant aux coupes, la réalisatrice parvient néanmoins à intégrer les scènes clefs de la fin, dont la fameuse fenêtre où vient gratter la main fantomatique de Catherine…

Il ne faut donc pas chercher une fidélité absolue à l’écrit, au contraire. C’est une véritable adaptation, une vraie lecture des Hauts de Hurlevent. Andrea Arnold en capture l’âme, le ressenti et privilégie les sensations. S’il y a bien un roman qui se prête à cette interprétation, c’est celui-ci. Ce film ne remplace donc en rien la lecture du livre, au contraire, on ne peut que la conseiller sous peine de ne pas toujours savoir ce qui se déroule à l’écran. On peut aussi se laisser porter par une mise en scène sublime, qui prouve, un an après La Dernière Piste, que la nouvelle génération de femmes cinéastes est en train de faire sa petite révolution du 7e art. |

Cheval de Guerre

de Steven Spielberg

Il est toujours bon de le rappeler, si Steven Spielberg a presque à lui seul donné naissance à la domination des blockbusters contemporains, son regard est sans cesse tourné vers le passé glorieux d’Hollywood. Un rêve de l’âge d’or qui se nourrit aussi bien des comédies à la Lubitsch que des fresques à la John Ford ou à la David Lean. D’où la filiation naturelle de Cheval de Guerre avec les spectacles d’autrefois. C’est un film d’une grande pureté, d’une grande simplicité, sans que cela soit péjoratif. C’est aussi une vraie œuvre tout public, avec juste le bon dosage de drame et de violence pour marquer les jeunes esprits sans tomber dans la complaisance. Cheval de Guerre allie la force du récit d’apprentissage (avec un héros animal) et l’évidence d’une mise en scène qui atteint la perfection. Les chantres de l’originalité à tout prix, les réfractaires au classicisme, peuvent hurler en cœur, le vrai film de cinéma est ici.

Si on peut décortiquer l’œuvre pour en déchiffrer la grammaire et en comprendre l’exemplarité, elle appelle surtout au silence ravi. Tout y est donné avec la plus grande clarté, en une sorte d’apothéose du spectacle intelligent, impeccablement rythmé, ménageant les effets pour faire naître une émotion naïve mais intense. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable c’est que le cinéaste se permette d’enchaîner un opus aussi moderne et quasi expérimental que Tintin avec cet hommage vibrant aux émerveillements d’antan. Spielberg sait tout faire et son insolent talent lui vaut toujours l’opprobre des gens sinistres. Cheval de Guerre est une œuvre qui balaye aigreur et mesquinerie, après tout ce n’est qu’un beau film. Et, bien sûr, c’est inestimable. |

Hunger Games

de Gary Ross

Cela fait bien longtemps que le cinéma Hollywoodien a compris que les adolescents formaient la grande majorité de son public. Des adolescents réels (disons entre 12 et 18 ans) et des « adulescents » qui ont logiquement engendré les blockbusters actuels. De Harry Potter à Twilight en passant par mille et un super héros, le président ce n’est peut-être pas bébé, mais on y arrive doucement. Bien sûr, au milieu de l’infantilisation générale surnagent des œuvres de qualité, mais qu’il est frustrant de voir l’ébauche de grands films courir après le cahier des charges. Nouvel exemple avec Hunger Games, début de l’adaptation d’une trilogie de best-seller pour ados.

Dans cette première partie cohabitent deux œuvres. Un très bel hommage aux films d’anticipation des années 70 ouvre le bal. Puis laisse place à un remake light de Battle Royale qui n’arrive jamais à la cheville de l’original. Comme noté par d’autres que moi, Hunger Games est un lent decrescendo dont le climax se situe davantage à la moitié du métrage qu’en son final. Le film tient debout sur deux colonnes. L’une est le principal point faible : une mise en scène hideuse, rejeton de Paul Greengrass et de Michael Bay, qui donne la nausée au bout d’un quart d’heure. L’autre est le principal point fort : Jennifer Lawrence, qui porte le film à bout de bras et s’évertue dans presque tous les plans à rappeler la mesure de son talent.

Dans son dernier tiers, interminable, Hunger Games entasse donc une amourette improbable, de mignons sacrifices, des scènes tristounettes et un bouquet de fleur. Alerte à la guimauve ? Gare au Twilight ? Pas vraiment si on considère que tout cela est mis en scène pour plaire à un public alors invisible, sorte de mise en abîme des midinettes présentes dans la salle. Tout à un sens. On fait semblant de s’aimer pour survivre, on surjoue le deuil pour provoquer la révolte… Nettement plus intelligent qu’il n’y paraît, Hunger Games ne vise pas la plus grande des subtilités mais parvient à faire passer son message. Il se dégage une vraie intensité et une pointe de tragédie.

Comme mentionné ci-dessus, le problème vient du fait que cet opus arrive bien après Rollerball et Battle Royale. Rien ne peut remplacer Takeshi Kitano en survêtement… Mais en même temps, le film s’adresse à des non cinéphiles, au « grand public ». Et les records du box-office vont s’effondrer sur son passage. Si au milieu de tous ces fans en devenir, certains en sont amenés à découvrir Battle Royale, ce ne sera déjà pas si mal. En l’état, voici un « teen movie » supérieur à la moyenne, doté de quelques bons passages et d’un univers prometteur. Autant attendre les deux inévitables suites pour juger l’ensemble. |

Kill List

de Ben Wheatley

Rien n’est plus casse-gueule que l’œuvre métaphorique. Rien de pire que l’artiste qui se croit subtil et ne fait qu’enfiler les clichés à coups de symboles grossiers (exemples récents ici et là). Avec Kill List, le réalisateur britannique Ben Wheatley prend le problème à bras-le-corps et offre une œuvre quasi expérimentale, assez proche des essais les plus originaux des années 60 et 70. Pour assurer son propos, l’auteur fait mine de s’installer confortablement dans deux des genres les plus classiques du cinéma anglais : le film social et le polar grinçant. Deux tueurs à gages prolétaires avec leurs problèmes familiaux et financiers qui se lancent dans un dernier contrat ? Vous connaissez l’histoire par cœur, vous l’avez vue cent fois.

Sauf que, dès les premières minutes, le metteur en scène crée une ambiance anxiogène, proche du fantastique, où s’accumulent les détails mystérieux et les faux-semblants. Peu à peu cette atmosphère étouffante s’épanche dans des séquences de plus en plus violentes qui feront frémir les âmes sensibles. Il serait criminel de révéler la conclusion de Kill List, quelque part entre The Wicker-Man et les films d’horreur les plus surréalistes, mais vous voilà prévenus. C’est bien de l’Angleterre dont il est ici question, et plus généralement de l’Occident bousculé par la crise, tenté par la guerre, mastodonte échoué sur ses valeurs chancelantes.

Une telle ambition peut prêter à sourire, on est en droit de craindre la fable moralisatrice, il n’en est rien. C’est un vrai coup de poing, un uppercut. Mais très éloigné de ces innombrables effets de mode qu’on nous survend comme étant des « électrochocs », Kill List est mille fois plus malin et mille fois plus marquant que tous les petits vantards aussitôt vus, aussitôt oubliés. Avec sa mise en scène brillante, pleine de creux et de bosses, son ambiance unique et ses comédiens quasi inconnus mais habités, Kill List surpasse toutes les attentes. Essayez d’en savoir le moins possible avant de le voir et préparez-vous au choc. |

John Carter

de Andrew Stanton

C’est l’histoire originelle, du moins en partie. Après tout, on pourra toujours revenir en arrière, loin, très loin, on finira probablement par atterrir chez Homère. Mais pour ce qui est de nos mythes modernes, le Cycle de Mars d’Edgar Rice Burroughs a fait beaucoup. Pour ceux qui diront : « mais John Carter ça ressemble trop à Star Wars, vilain copieur », c’est en fait l’inverse. C’est Star Wars qui ressemble à John Carter. Et double gifle à la face barbue de George Lucas, en un seul film nous voilà vengés de l’affreuse prélogie, douloureuse épine dans le pied des fans de Luke Skywalker. Balayée La Menace Fantôme, humiliée L’Attaque des Clones, ventilée La Revanche des Siths, John Carter est arrivé avec sa mythologie en or et sa splendeur visuelle.

Il y a dans le film d’Andrew Stanton (Le Monde de Némo, Wall-E, pas n’importe qui) l’ombre d’un chef-d’œuvre. De la première à la dernière scène, on ne passe jamais loin du film de science-fiction épique ultime, une sorte d’Autant en Emporte le Vent sur Mars. Accouché dans la douleur, monté et remonté mille fois par Disney, converti de force en 3D, John Carter entre dans la lignée de ces œuvres, qui, de Blade Runner au 13e Guerrier, préservent leur grandeur malgré les affronts. Ce qu’il nous est donné de voir est donc imparfait, claudiquant sur un rythme inégal, bien souvent coupé dans ses élans. Ici une scène de dialogue qui s’éternise, là un combat trop éphémère, partout le fantôme d’une œuvre définitive.