Filmographie commentée

Le Château de Cagliostro

1979

Premier long-métrage intégralement mis en scène par Hayao Miyazaki, Le Château de Cagliostro (aussi connu en France sous le nom de Edgar de la cambriole, en rapport avec la série animée diffusée à la télévision) pourrait facilement être qualifié de « coup d'essai, coup de maître ». Mais ce serait sans doute oublier que lorsqu'il rejoint ce projet, Miyazaki a déjà une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de l'animation et qu'il a déjà fortement contribué à l'accomplissement, voire à la personnalité de quelques oeuvres de haute qualité, telles que Horus, le méconnu Vaisseau fantôme volant ou les séries animées Heïdi, Conan le fils du futur, et déjà de nombreux épisodes de Rupan Senseï.

C'est en particulier son travail sur Conan qui lui obtiendra la confiance de la Tokyo Movie Shinsha, ainsi que la pression amicale du directeur de l'animation Yasuo Ôtsuka. Miyazaki, déjà familier avec l'univers de Monkey Punch (le créateur du personnage d'Edgar/Lupin III), va profiter de cette occasion unique pour faire du Château de Cagliostro une démonstration de son style et de ses ambitions, quitte à s'approprier totalement l'oeuvre de départ. Nombreux sont les collaborateurs du maître prêts à qualifier ses méthodes de travail de « destructrices », car Miyazaki n'hésite jamais à bouleverser le matériau d'origine pour le plier au mieux à ses exigences visuelles et thématiques.

Comme le note Monkey Punch avec une certaine ironie, Le Château de Cagliostro n'a plus grand-chose à voir avec son manga, ni même avec la série télévisée. Le mangaka reproche en particulier à Miyazaki d'avoir infantilisé un personnage destiné avant tout à un public adulte. On pourra être surpris par cette remarque, car à nos yeux ce long-métrage possède déjà quelques séquences fort virulentes, inimaginables, par exemple, dans les productions Disney de la même époque (et encore de nos jours). Ce paradoxe est d'autant plus souligné lorsque Ôtsuka affirme que lui et Miyazaki espéraient créer une oeuvre plus mature que l'essentiel des animés japonais antérieurs. Mais ces légères divergences artistiques ne ternissent en rien la réussite du Château de Cagliostro qui, plus d'un quart de siècle après sa création, demeure une impressionnante comédie policière peu avare en scènes d'action mémorables.

Outre l'animation, si le design des personnages est fidèle à celui créé par Monkey Punch, c'est sur les décors que Miyazaki apporte sa touche qui nous est désormais si familière. On remarquera donc quelques plans s'attardant sur les nuages ou sur des paysages de campagne apaisée. L'ambiance musicale souffre par contre de l'absence de l'indispensable Joe Hisaishi (qui rejoindra le studio Ghibli dès Nausicaa) et l'on ne retient que la chanson thème de Lupin.

Les créateurs du film le reconnaissent sans mal, le scénario est très simple, linéaire, sans sous-texte particulier et donc très éloigné de ce que proposera Miyazaki à partir de la naissance du studio Ghibli et de la mise en chantier du monumental Nausicaa. L'histoire du Château de Cagliostro n'est que le support à l'énergie débordante du metteur en scène qui transforme Edgar/Lupin en un superhéros capable de toutes les prouesses et ne cessant quasiment jamais de courir d'un bout à l'autre des décors, jusqu'à accomplir des bonds surhumains qui feraient sans doute pâlir bien des Batmans. Cela sans jamais se départir d'un humour acerbe, les répliques du cambrioleur étant dans leur majorité très savoureuses. Car Le Château de Cagliostro est aussi une comédie, souvent burlesque, rappelant parfois les grandes heures de notre Jean-Paul Belmondo national, en particulier ses Tribulations d'un chinois en Chine. Le film de Miyazaki respire donc encore une certaine attitude « cool » des années 1960 et le personnage d'Edgar n'est pas loin de la classe un peu machiste d'un James Bond, auquel on pensera inévitablement devant certains déploiements de gadgets et face au comte de Cagliostro, méchant charismatique reclus dans sa forteresse aux mille pièges.

Mais au-delà de ces références évidentes, Miyazaki ajoute déjà des thèmes plus personnels, en particulier sa fascination pour l'Europe du XIXe siècle et les mécanismes extraordinaires, toujours un peu brinquebalants et directement issus d'un Jules Verne. Le final du film, entre les rouages géants d'une horloge inconcevable, est presque une profession de foi, en particulier par le dynamisme étourdissant de la mise en scène et des rebondissements. Ce n'est bien sûr pas l'unique morceau de bravoure du Château de Cagliostro, qui s'ouvre sur une affolante course-poursuite en voiture, bourrée d'intensité et d'idées délirantes. C'est cette intensité, soutenue au fil du métrage, qui permet à l'oeuvre de divertir tous les publics sans distinction. Même si l'humour désamorce souvent les situations les plus violentes, on trouvera de nombreux exemples de scènes bien peu destinées aux enfants (le charnier souterrain, les sbires simiesques et griffus, le rituel du mariage, la fin du comte

) et jusqu'à la découverte du mystère gardé par l'horloge du château, dont la poésie nostalgique annonce le monde postapocalyptique de Nausicaa. Le Château de Cagliostro va donc bien plus loin que son intérêt historique et ne cesse de s'imposer comme un modèle de spectacle fédérateur et enthousiasmant. |

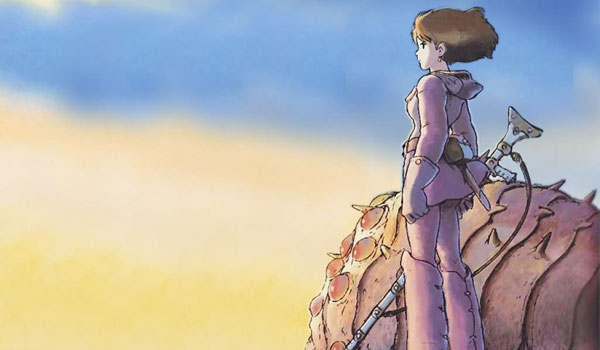

Nausicaä de la vallée du vent

1984

Cela restera l’un des plus grands paradoxes cinématographiques de notre pays : comment le « Citizen Kane » de l’animation japonaise a-t-il pu demeurer inédit pendant plus de vingt ans ? Car à part une édition lourdement amputée en VHS sous le nom de La Princesse des étoiles (qui a même connu les « honneurs » d’un DVD fort heureusement quasi introuvable), Nausicaä n’a tout simplement jamais existé en France. A présent que le second long-métrage d’Hayao Miyazaki, acte fondateur du studio Ghibli, a enfin droit aux honneurs des salles obscures dans sa version intégrale, plus d’une question peut se poser, tout autant pour les connaisseurs que pour les néophytes (qui ne peuvent imaginer leur chance de découvrir l’œuvre dans les meilleures conditions possibles). En effet, pour celui qui n’a jamais entendu parler (ou presque) de Nausicaä, il y a matière à rester perplexe. Il doit bien y avoir des raisons à un retard aussi conséquent, la qualité du film en serait la première et la plus évidente. La Vallée du vent serait-il le Miyazaki honteux, le « début prometteur mais difficile » ? Et quand bien même tout cela était incontournable à l’époque, que reste-t-il à admirer en nos temps de Cars et autres Appleseed ? Et pour beaucoup, l’interrogation, cruelle mais essentielle, demeure : Nausicaä arrive-t-il trop tard ?

Inutile de jouer complaisamment sur un suspens inexistant, la réponse est non. Mille fois non et il n’y a pas besoin d’être un fan transi du maître japonais pour clamer que peu importe si l’on connaît déjà par cœur Nausicaä, peu importe si l’on a déjà vu tous les autres Miyazaki et que l’on finit donc son parcours par le commencement, peu importe si l’on arrive dans la salle sans a priori quels qu’ils soient, le choc est toujours le même, l’émerveillement balaie en quelques minutes les réticences. Non seulement Nausicaä est toujours l’un des moments clefs de l’histoire de l’animation japonaise dont la modernité semble encore inégalée, mais il demeure également le plus grand chef-d’œuvre de son auteur.

De telles affirmations sont immédiatement sujettes à polémique. Lorsque l’on parle de Miyazaki, l’affection parle bien souvent à la place de la raison et chacun possède son favori, généralement l’œuvre qui aura fait découvrir la maestria du réalisateur. C’est peut-être en cela que Nausicaä arrive le plus tard, tant il y a en cette première œuvre ultra personnelle (adaptation des premiers tomes du manga éponyme, du même auteur, qui dépasse le film dans l’ampleur et la richesse) les germes de la filmographie de Miyazaki, et plus généralement d’une grande partie de l’animation japonaise des deux décennies suivantes. Et d’Origine à Last Exile en passant par SteamBoy, on retrouve des échos plus ou moins évidents et maîtrisés dans bon nombre d’animés. Miyazaki lui-même n’aura de cesse de revenir auprès de cet univers fondateur, quitte à en proposer un quasi remake avec Princesse Mononoke, œuvre techniquement plus aboutie et encore plus âpre, mais qui n’atteint pas les audaces visuelles et scénaristiques de Nausicaä.

S’il est finalement facile d’admirer des dieux-animaux soumis à un anthropomorphisme rassurant, les insectes géants de la Vallée du vent nous sont immédiatement repoussants, le réalisateur n’hésitant pas à les décrire avec les détails les plus répugnants (pattes à foison, mandibules menaçantes, protubérances « cronenbergiennes »…) quitte à provoquer un certain malaise face à ces monstres dont l’apparence, sans la moindre concession à une empathie immédiate, les désignerait n’importe où ailleurs comme les « méchants » de l’histoire. Mais peu à peu, en douceur, guidé par la sagesse de l’héroïne, Miyazaki impose un tour de force quasi unique dans l’esprit du spectateur, transcendant son message écologique par une approche inattendue qui n’en possède que plus d’impact.

Cette Terre qui fut la nôtre, dévastée il y a 1000 ans par des « soldats géants », armes fusionnant l’apparence de Dieux mythologiques et la puissance atomique, offre à l’auteur toute la latitude nécessaire à la création de son univers le plus foisonnant et le plus évocateur. D’une Nature métamorphosée en passant par un Moyen-âge rétro futuriste, entre cité féodale et aviation de haute technologie, ainsi que quelques visions post-apocalyptiques troublantes, Nausicaä regorge d’images inoubliables qui n’accusent que très rarement leur âge. On oublie d’ailleurs fort vite l’aspect parfois un peu suranné du trait pour s’immerger totalement dans ce monde qui excite l’imaginaire à chaque scène. Visuellement, Nausicaä contient la majeure partie de ce que Miyazaki développera par la suite, pour preuve la plus évidente, c’est ici que s’épanouissent ses scènes aériennes les plus lyriques. Seul Porco Rosso parviendra à égaler le souffle de cette vallée du vent et de la jeune Nausicaä, ne cessant de bondir sur son planeur pour offrir des envols d’un dynamisme toujours aussi saisissant.

Si les insectes géants évoqués plus haut symbolisent bien l’audace narrative du film, ils ne sont qu’une partie de l’aspect extrêmement adulte de Nausicaä. Miyazaki n’hésite pas à verser dans la violence, suggérée (le corps mutilée de la princesse des Tolmèques, les conséquences de la Mer Toxique…) ou très explicite (les combats à l’arme blanche, les blessures de Nausicaä et du bébé Ohmu…) et à décrire une humanité au bord de l’extinction, luttant mètre par mètre, arbre par arbre, jour après jour, contre l’avancée des spores toxiques et des insectes. La Vallée du vent s’avère ainsi très mélancolique, à l’image de son héroïne, dont la vitalité étourdissante masque un caractère au bord du désespoir. Loin de toute niaiserie, Miyazaki se garde ainsi bien du manichéisme habituellement omniprésent et évite la majorité des passages obligés, en traçant en particulier une vaste galerie de personnages secondaires, dont la complexité ne prend parfois que quelques scènes à s’épanouir. Pour meilleur exemple, l’animal « de compagnie » de Nausicaä, le renard-écureuil Tetho, qui échappe à l’angélisme disneyien et à la niaiserie tout en étant instantanément attachant.

Les visions frappantes s’enchaînent, le metteur en scène parvenant à complexifier sans cesse son œuvre tout en la gardant cohérente, aussi bien esthétiquement que thématiquement. Miyazaki est secondé par une partition phénoménale (n’ayons pas peur des mots) du débutant Joe Hisaishi (Nausicaä était sa première œuvre conséquente). Alternant tous les styles et toutes les ambiances, Hisaishi passe d’un son très daté des années 80 lors des scènes d’action (boîtes à rythme et synthétiseurs) à un thème symphonique d’une amplitude toujours croissante (peut-être le plus beau de sa carrière) ou à des chants enfantins étrangement bouleversants. Le compositeur ose même « emprunter » quelques mesures de la Sarabande de Haendel popularisée par Barry Lyndon. Mais là encore, cette richesse musicale n’a rien de décousue et existe de façon cohérente en adéquation avec les images.

Il y aurait encore tellement à dire sur Nausicaä, il faudrait encore décrire une séquence de souvenirs d’enfance d’un réalisme psychologique irréprochable et revenir sur le traitement inattendu de l’incontournable « prophétie ». Et souligner, encore, toujours, la majesté des Ohmus, à la fois parmi les créatures les plus formellement hideuses et les plus émouvantes jamais décrites au cinéma, ils incarnent les nuances de l’œuvre mais aussi son cœur, sa tendresse inhabituelle et d’autant plus poignante.

Tous ces éloges peuvent effrayer, il est impossible de réprimer l’enthousiasme que l’on a si longtemps voulu faire partager. En effet, tout concourt à confirmer que, oui, il n’est jamais trop tard pour découvrir une merveille sur grand écran. Pour ainsi dire, l’événement est inestimable, concluant de la plus admirable des manières la lente découverte et reconnaissance de Miyazaki dans nos contrées. C’est à une apothéose que nous invite Nausicaä, tant il est rare de sortir d’une salle de cinéma en se disant que l’on a (re)découvert une œuvre fondamentale de l’histoire du 7e art et tout à la fois un chef-d’œuvre évident, aussi divertissant que brillant, aussi spectaculaire que fragile. |

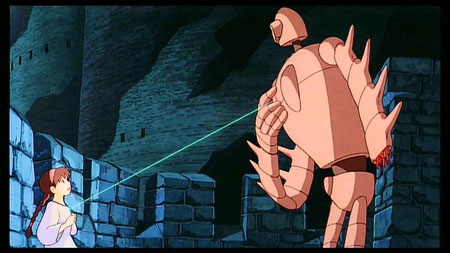

Le Château dans le ciel

1986

Souvent un peu délaissé au sein du corpus miyazakien, Le Château dans le ciel (aussi connu sous le nom de Laputa, avant sa très tardive sortie française en salles) mérite sans nul doute d'être régulièrement redécouvert. Entrepris comme le premier véritable projet du studio Ghibli, fondé autour de l'expérience de Nausicaä, Le Château dans le ciel est peut-être le premier véritable blockbuster du cinéma d'animation japonais contemporain, clairement conçu comme tel. Sur les bases éprouvées par ses deux premiers longs-métrages (la mythologie aérienne de Nausicaä et le dynamisme survolté du Château de Cagliostro en particulier), Hayao Miyazaki construit un évident récit d'aventures tout public. Plus encore que dans Porco Rosso (que Laputa annonce par bien des aspects, de la famille des pirates adorables à la fascination sans bornes pour les cieux), c'est ici que le réalisateur s'essaie à l'épure la plus complète de son style.

En résulte une oeuvre limpide qui ne cesse de trouver son inspiration dans la littérature européenne de la fin du 19e siècle, et si Swift est directement cité, on pensera encore plus sûrement à Jules Vernes, à Welles et à Stevenson. Ce mélange rétro-futuriste, entre un univers de révolution industrielle et des données de science-fiction naïve, devient, avec le succès public phénoménal de Laputa, un cliché incontournable de l'animation japonaise, qui, de Last exile à Steamboy, ne cessera plus de revenir auprès de ces machineries délirantes et de ces civilisations disparues. En s'adressant clairement aux enfants, Miyazaki rend plus accessible des thèmes déjà présents dans Nausicaä, en particulier sa volonté de donner aux créatures les plus touchantes des aspects inattendus.

En échos aux Ohmus de La Vallée du vent, ce sont ici les robots de la forteresse volante qui passent d'un instant à l'autre du statut d'incontrôlables menaces muettes à celui de protecteurs attendrissants. Le film prend d'ailleurs son essor, après une première moitié plaisante mais un peu longuette, dès l'apparition du premier robot mutilé, élégante machine dont le combat et le sacrifice se révèlent d'une intensité inoubliable. Un peu plus loin, une fois atteint Laputa, c'est le robot jardinier (sur lequel viennent s'amuser quelques renards-écureuils tout droit sortis de Nausicaä) qui s'impose comme le véritable coeur du métrage et ce en une poignée de plans parmi les plus beaux jamais composés par Miyazaki. Si on ajoute à cela la majesté de la cité volante, ainsi qu'un méchant d'une cruauté rare, on obtient les meilleurs moments du film, judicieusement situés dans sa dernière partie.

Mais ce climax, qui flirte avec le chef-d'oeuvre, révèle d'autant mieux le déséquilibre qui empêche Laputa de rejoindre les grands classiques du maître. Sur deux heures, les errances du duo enfantin, mignon mais un peu mièvre, n'offrent pas la puissance des combats de Nausicaä et d'Ashitaka ou même des enjeux psychologiques passionnants des apprentissages de Kiki et Chihiro. Certes, le spectacle est foisonnant, peu avare en humour et en poursuites rocambolesques, sous le trait énergique et reconnaissable de Miyazaki. Et s'il manque un peu d'émotion et de profondeur, Le Château dans le ciel n'en demeure pas moins un certain idéal du film d'action pour tous les publics, devant lequel chacun pourra s'émerveiller. |

Mon voisin Totoro

1988

Emblème du studio Ghibli et icône de la culture populaire japonaise, Totoro est certainement le personnage le plus connu et adoré de l'univers d'Hayao Miyazaki. Un tel engouement ne s'explique pas seulement par l'apparence de gros nounours aisément déclinable sous forme de peluches, Totoro est à la base, et avant tout, une oeuvre cinématographique unique en son genre, l'état de grâce du réalisateur nippon. Après les recettes historiques du Château dans le ciel, Miyazaki peut s'offrir toute la liberté nécessaire à la création de son film le plus personnel, et là où Laputa était un blockbuster spectaculaire, Totoro allait se définir comme le contrepoint absolu. Discret, humble, d'un raffinement visuel maniaque et d'une délicatesse de tous les instants, Tonari no Totoro est paradoxalement un projet risqué, tant il joue les funambules avec les attentes des différentes générations de spectateurs.

Si c'est le Miyazaki qui s'adresse le plus directement aux enfants qui comprendront sans peine, dès le plus jeune âge, les enjeux et les émerveillements de l'histoire, c'est aussi celui qui pourra toucher le plus intensément les adultes. L'évocation du regard enfantin sur le monde est d'une telle justesse que l'on a rapidement l'impression que l'auteur est parvenu à effleurer des idées inédites du Septième Art. D'une fraîcheur délicieuse et d'une authenticité désarmante, le portrait de Satsuki et Mei renvoie non seulement à des expériences vécues mais aussi à toute une vérité psychologique qui ne s'appréhende fidèlement qu'une fois disparue.

C'est à ce niveau que réside l'aspect bouleversant de Mon voisin Totoro, une émotion tacite qui se traduit dans presque toutes les séquences et dans certaines répliques qui serrent la gorge malgré la légèreté quasi omniprésente. L'imaginaire enfantin, grâce auquel Miyazaki conçoit un flou de la réalité qui laisse toujours planer un doute bienheureux, peut donner vie à tous les trésors, mais aussi révéler les mystères de la nature que l'âge nous impose d'oublier. Lorsque les petites filles ont besoin de réconfort, de compagnie, d'une présence rassurante ou d'une aide précieuse, les Totoros ne sont jamais bien loin, bons génies en symbiose avec les arbres, le vent et tous les secrets que l'enfance ne sait expliquer que par les plus surprenantes chimères.

Ces rêveries donnent à Miyazaki l'occasion de décrire quelques unes des créatures les plus attachantes de son vaste bestiaire. Des noiraudes qui s'envolent au clair de lune en passant par les craquants « chibi totoros » et bien sûr le délirant NekoBus, il suffit de quelques plans pour que ces fantômes nous donnent le sourire. Il faut ajouter la splendeur des dessins du film, qui donnent à chaque vision l'impression de « voir » pour la première fois des nuages ou des arbres, en ce sens, cette beauté participe à l'exacerbation du réel qui définit l'oeuvre. Le monde plus admirable que le monde, comme dans les souvenirs d'enfance, lorsque les soirs d'été semblaient vouloir durer éternellement, lorsque chaque recoin de la maison dissimulait une aventure, lorsque la nature toute entière était un conte de fée.

Mon voisin Totoro est aussi le plus autobiographique des longs-métrages de Miyazaki, l'évocation de la mère absente car atteinte d'une longue maladie fait écho à la propre jeunesse du réalisateur, de même que sa description d'une campagne japonaise d'après-guerre, idéalisée et rassurante. La maison des héroïnes, havre de bonheur situé aux pieds d'un camphrier géant, paraît si inconcevable de nos jours que l'on remarque à quel point Totoro contient aussi des messages écologistes d'une discrétion qui les rend d'autant plus efficaces. Les images issues de l'affection de l'auteur pour la nature s'imposent instantanément dans nos coeurs, que ce soit la pousse accélérée d'un arbre gigantesque ou les plaisirs simples des vacances.

Si Totoro en lui-même n'apparaît finalement que dans une poignée de scènes, elles sont toutes inoubliables, tant leur construction ménage à la fois l'humour et la magie, avec comme exemple l'attente à l'arrêt d'autobus dont on pourrait longtemps disséquer la perfection cinématographique sans jamais approcher la grâce. A nouveau chez Miyazaki, la créature qui aurait pu s'avérer monstrueuse se révèle être le protecteur empli de bonté. Le spectateur se laisse alors emporter par cette oeuvre trop courte, mais dont les ouvertures vers l'infini des souvenirs d'enfance et de l'imagination en général compense la durée. Si Nausicaä possède l'aura un peu brute des films fondateurs et si Chihiro dévoile la sagesse majestueuse de l'accomplissement, Totoro est le coeur des créations d'Hayao Miyazaki, ce chef-d'oeuvre universel est ce qu'il nous a donné de plus remarquable et de plus émouvant. |

Kiki, la petite sorcière

1989

Certaines personnes, de mauvaise fréquentation sans doute, vous affirmeront que Kiki's Delivery Service est "un Miyazaki mineur". Ce qui est doublement faux. D'une part parce qu'il n'y a pas de Miyazaki "mineur" et d'autre part parce que Kiki est un pur chef-d'oeuvre. Car, au-delà du spectacle tout public drôle et spectaculaire, comme toujours chez le génie japonais, on évoque des thèmes qui concernent aussi bien les adultes que les enfants, du moins qui parlent aussi bien aux uns et aux autres. Dans Kiki, en particulier, on évoque le passage de l'enfance vers "l'âge adulte" en traçant un parallèle avec les doutes existentiels qui nous assaillent au quotidien. Kiki voit donc la magie de l'enfance la quitter pour la confronter au courage et à la détermination que réclame l'existence responsable d'un adulte. Adieu l'insouciance et le chat qui parle (sublime Jiji !) et voici venir le travail, les responsabilités, les déceptions, l'échec, le doute, la dépression... Dans sa seconde moitié, Kiki's Delivery Service devient un étonnant récit de la déprime d'une petite fille qui cherche à retrouver le goût de vivre, d'oeuvrer et la "magie" de son enfance. Et c'est justement auprès d'une peintre, forcément proche de la nature (nous sommes chez Miyazaki !), que Kiki va se créer de nouveaux pouvoirs magiques. Ce que l'on retrouvera bien sûr, de façon encore plus magnifique, dans le chef-d'oeuvre Le Voyage de Chihiro.

Pour soutenir ce récit initiatique, il y a des scènes immédiatement ravissantes. Que ce soit de grands moments de tendresse comme seul Miyazaki sait les mettre en scène (il en a fait tout un film, Mon Voisin Totoro), avec la boulangère et la vieille dame. Des scènes comique délicieuse (essentiellement dans la première moitié du film, avec Jiji, hilarant en peluche terrifiée). Et des scènes spectaculaires, tel que le final avec le dirigeable (avec une utilisation judicieuse des silences au coeur de l'action). Bref, comme toujours, tout cela est trop court et la fin arrive bien trop vite. Même si, comme avec Totoro, le générique de fin offre une vision de la suite de l'histoire, laissant le conte inachevé et l'imagination poursuivre son chemin.

Bien sûr, on ne peut répéter que les louanges habituelles. Que le moindre petit détail bouleverse sans que l'on sache forcément bien pourquoi. Que l'on se sent heureux, comme jamais, à chaque seconde du film. Mais surtout, le message réconfortant nous transcende. Un message particulièrement adulte, qui, étrangement, semble avoir échappé à beaucoup de spectateurs (peut-être n'ont-ils jamais connu la déprime, mais cela m'étonnerait...). Et si Kiki semble le "brouillon" de Chihiro, dans la veine la plus introspective et psychologique de Miyazaki, il n'en demeure pas moins indispensable. |

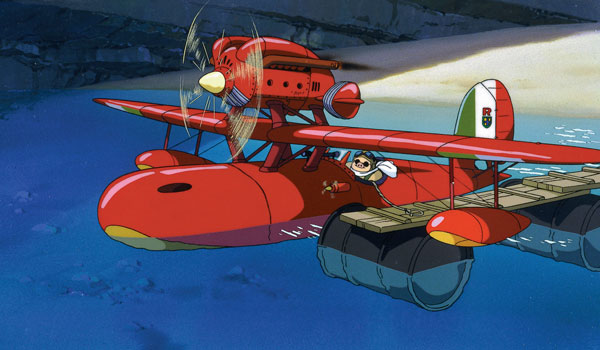

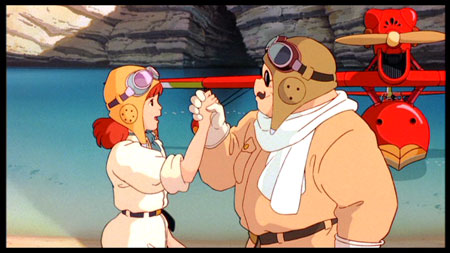

Porco Rosso

1992

Cela commence comme une comptine : le cochon qui vole, le « monsieur-cochon » qui fait de l'avion, quelque part dans une réalité parallèle où la véracité historique et géographique du cadre serait contrebalancée par une malédiction à jamais mystérieuse. Le conte de fée prend des allures de films d'aventure et le prince charmant est un chasseur de primes désenchanté, mais c'est sans compter sur la verve d'Hayao Miyazaki qui sait si bien faire jouer la fille des airs aux créatures les plus improbables. Son Porco Rosso s'inscrit dans la lignée des durs au coeur tendre, dont le pouvoir de séduction va bien au-delà du physique, et dont les principes de vieux bougons seraient prêts à fondre devant la fraîcheur d'une adolescente au caractère désarmant (Fio, la petite-fille du constructeur d'avion, jeune femme combattante comme les affectionne le réalisateur). Mais c'est pour la voix d'une autre que le cochon soupire, en silence, en secret

Alors, Porco/Marco s'envole, sans trêve, rêvant son paradis perdu dans le creux d'une crique, expiant les horreurs de la guerre en se forgeant un Eden céleste à coups de loopings et de pirouettes, en dernier des soldats pacifistes. Symbole obsolète d'une utopie mort-née, Porco ne peut avoir sa place qu'au firmament, chassé du monde par l'inévitable fracas des armes.

Miyazaki nous offre ici son film le plus « occidental » et en définitive le plus « européen ». Si les références au Casablanca de Michael Curtiz sont claires (un des protagonistes, l'américain, se nomme d'ailleurs Curtis) et si le duel final au poing rappellera aux cinéphiles aussi bien l'Homme Tranquille de John Ford que la Rivière Rouge de Howard Hawks, Porco Rosso est avant tout une superbe déclaration d'amour à une Europe idéalisée, figée dans un âge d'or de combats aériens poétiques et d'honneur en perdition. Outre l'histoire d'amour, la plus belle jamais décrite par Miyazaki, c'est bien l'aspect historique qui fait du film l'un des plus émouvants du genre. L'Adriatique de l'entre deux guerres incarne une perte de l'innocence, quand même les bandits avaient un grand coeur et que chaque jour de paix semblait devoir être le dernier. Si les obsessions écologistes sont pour une fois mises un peu de côté, l'oeuvre brille d'un anti-militarisme discret et d'une nostalgie omniprésente qui transpire à presque tous les plans (admirez pour cela l'avion de Porco amerrissant sur fond de nuages et de soleil couchant

).

La passion du metteur en scène pour les machines volantes (le nom Ghibli est une référence à un avion de reconnaissance italien) n'a jamais été abordée aussi directement et n'a jamais autant semblé incarner le désir de liberté. Le personnage de Marco/Porco, miraculé de la première Guerre Mondiale, est un être qui refuse toutes formes d'autorité et même d'attaches. Miyazaki avoue s'être inspiré d'Antoine de Saint Exupéry pour créer son héros, référence qui rend d'ailleurs la fin du film encore plus déchirante, tant cette conclusion inattendue demeure l'une des plus douces-amères du monde de l'animation. Tout au long de l'histoire, Miyazaki fait preuve d'une rare finesse, effleurant les sentiments, se jouant des clichés pour mieux inscrire son aventure dans la tradition du spectacle hollywoodien le plus évident et le plus classique.

Classique, Porco Rosso ? Sans doute, au sens le plus noble du terme, comme un anachronisme au sein de son époque, un grand film épique sans second degré malin, sans métalangage laborieux, d'une sincérité désarmante qui lui permet, comme toujours, de ravir aussi bien les enfants que les adultes. Si les pitreries des pirates de l'air semblent s'adresser directement aux plus petits, les aspects historiques ne parleront quasiment qu'aux adultes, mais il est certain que la romance, à peine esquissée, crèvera le coeur de la majorité, quel que soit l'âge.

Soutenue par une partition idéale du fidèle Joe Hisaishi et par une version fragile du Temps des Cerises, les cabrioles aériennes de Porco Rosso incarnent le divertissement total, riche en scènes d'action et en gags, à la fois touchant et burlesque, mais doublé d'une profondeur surprenante. Autant d'aspects qui embellissent chaque vision du film et le transforme en un ami que le passage des ans ne fait que rendre plus cher à nos coeurs. |

Princesse Mononoké

1997

Lorsqu'on découvre Princesse Mononoké, que l'on soit un féru de l'oeuvre d'Hayao Miyazaki ou un néophyte du monde de l'animation, on ne peut qu'être impressionné par la majesté et l'ampleur du film. Véritable blockbuster épique, Mononoké désire tout autant s'imposer sur le terrain de la prouesse technique, par le biais d'un visuel d'une splendeur inédite, que dans le domaine thématique, en faisant la somme de l'univers de son metteur en scène. Les mythes japonais et les archétypes kurosawesques sont ainsi pliés aux obsessions écologistes de Miyazaki, ainsi qu'à son dévouement sans faille aux personnages « bigger than life ». En exacerbant tous les signes distinctifs de son oeuvre, le réalisateur délivre un film immense, dont les innombrables atouts sont parfois aussi les faiblesses.

En effet, si la poésie omniprésente de Princesse Mononoké, en particulier dans les scènes en forêt, flirte avec le sublime, c'est néanmoins le récit le moins aérien et le plus âpre de son auteur. Et si l'ensemble se révèle écrasant par sa maestria jamais démentie sur plus de deux heures, c'est le spectateur qui se retrouve, au final, un peu étouffé par l'ambition et la violence du plus adulte des dessins animés de Miyazaki. Peut-être un peu jaloux de la liberté de ton de son compagnon Isao Takahata, le réalisateur de Totoro a-t-il voulu prouver qu'il pouvait allier faste cinématographique et dureté du propos ? Pour cela, il s'est replongé dans les thèmes de son ouvrage fondateur, Nausicaä, pour en reprendre certaines grandes lignes et les réadapter, sans doute avec plus de maîtrise mais aussi moins de fraîcheur et d'originalité, et les transformer en ce « magnus opus » auprès duquel toute l'animation japonaise (ou presque) est encore, une décennie plus tard, comparée et jugée.

La beauté infinie et paradoxale de Princesse Mononoké réside donc entre ses atours de classique indiscutable et ses défauts inattendus. Un peu trop long, un peu trop naïf, doté d'une conclusion légèrement décevante et expéditive, Princesse Mononoké n'en est finalement que plus attachant en tant que chef-d'oeuvre imparfait, humble et fragile dans ses discrètes maladresses. C'est l'une des clefs du charme miraculeux des oeuvres de Miyazaki, ces failles surprenantes, ces digressions incongrues, des petites choses qui rendent la magnificence plus touchante, le génie plus humain.

L'humanité au sein de Princesse Mononoké ce sont ces villageoises qui travaillent en marge des affres mythologiques des dieux animaux et des démons industriels. Elles incarnent l'inconscience courageuse et admirable des hommes qui, plus ou moins innocemment, entraînent leur monde à sa perte. Récit de fin des temps, dont certains thèmes font écho à Excalibur de John Boorman, l'oeuvre de Miyazaki retrouve les élans dépressifs de Nausicaä, tout en les enveloppant dans la détermination du jeune Ashitaka, rare personnage masculin de premier plan dans l'univers du maître. En effet, si le charisme de la princesse démon la rend bien sûr fascinante, elle demeure au second plan, un peu effacée. Toute l'histoire est lue du point de vue d'Ashitaka, qui devient, au fil du métrage, un demi-dieu, plus à même que Mononoké d'offrir un lien entre les hommes et la nature. Le courage d'Ashitaka, son dévouement, l'espoir qu'il incarne, ainsi que l'inoubliable dernier plan du film, nous offrent les instants les plus émouvants de Princesse Mononoké, certainement le plus froid des Miyazaki.

Beaucoup de spectateurs occidentaux ont découvert l'existence de Miyazaki (voire du cinéma d'animation japonais) grâce à Mononoké, et à l'époque le choc et l'enthousiasme ont largement occulté tout recul critique. A présent que tout le corpus du metteur en scène est enfin distribué en nos contrées, il est plus facile de saisir la place définitivement à part de ce poème barbare. En appréhendant les différentes tensions qui régissent l'oeuvre et son aura, on peut la redécouvrir, certainement pour le meilleur. Princesse Mononoké sera ainsi toujours « le film qui a fait plus d'entrées que Titanic au Japon » et le seul Miyazaki vivement déconseillé aux enfants, le plus bel accomplissement visuel du studio Ghibli mais aussi le plus proche de la terre, le plus éloigné des nuages. C'est le plus virulent des manifestes écologistes de son auteur, mais peut-être aussi le plus candide, à la fois un trésor foisonnant et perfectible, et un diamant presque trop pur, presque trop coupant. Toujours insaisissable, même lorsque l'on croit le connaître par coeur, Princesse Mononoké demeure le plus incontournable des films d'animation contemporains, la source d'où tout jaillit et au sein de laquelle tout fini par revenir. |

Le Voyage de Chihiro

2001

Comme le présente Miyazaki lui-même, le Voyage de Chihiro s'adresse en priorité aux petites filles de 10 ans. En poussant un peu on doit pouvoir aussi englober les petites filles de 8, 9, 11 et 12 ans. Pour ces petites filles, quels que soient leur pays, leur culture, leurs préoccupations, pour elles toutes, Le Voyage de Chihiro est peut-être le meilleur film de l'histoire du cinéma. Vous allez me dire, vous qui me lisez, que le meilleur film de tous les temps dédié aux fillettes de 10 ans ne vous touche a priori pas particulièrement. Mais ce que vous n'imaginiez pas, c'était que l'inconscient et l'imaginaire des fillettes de 10 ans est en grande partie le même que le vôtre. Et ce qui les effraie, ce qui les rassure, ce qui les fait rire, ce qui les émeut, ce qui les fait rêver, ce qui les fait réfléchir, ce qui les fait espérer, tout cela est identique dans votre esprit, et aussi, j'ose le dire, même si le concept est galvaudé au-delà du raisonnable, identique dans votre cœur. La première force du Voyage de Chihiro c'est son universalité. Vous allez rire aux mêmes moments que les fillettes de 10 ans, vous allez pleurer avec elle, vous allez avoir peur avec elle. Si vous acceptez de vous abandonner à ce qu'il y a de plus intime en vous, vous allez découvrir que le Voyage de Chihiro parle tout simplement de ce qu'il y a de commun entre la fillette de 10 ans, le geek de 20 ans, le papy de 70 ans, la femme active de 35 ans, le père de famille de 43 ans : l'humanité.

Mais ce n'est pas tout, car si cette universalité suffit à faire de Chihiro un grand film, elle est complétée par son inverse. C'est à dire un soucis du détail et de la référence hors norme. Profondément ancrée dans la culture japonaise, riche en personnages qui existent tous en quelques scènes, portée par un rythme exigeant, l'histoire du film ne cherche en aucun cas l'abstraction. Car les films "universels" sont souvent de grands films abstraits. Ils sont parfois universellement compréhensibles car pratiquement sans paroles (de 2001 à Tarkovski en passant par, forcément, Chaplin ou Murnau), alors que le Voyage de Chihiro est une œuvre sur l'importance du "parler juste", du sens des mots, de la communication, de la valeur de l'identité. Le Voyage de Chihiro est un hymne à l'identité, à la mémoire, à la quête de soi, qu'elle soit boulimique ou introspective. C'est un hymne à la recherche de la stabilité, de l'amitié, de la famille, du travail, de la connaissance, de l'amour. Bien plus qu'un récit initiatique, le Voyage de Chihiro dépasse le cadre didactique pour nous murmurer de la philosophie comme si c'était une comptine. La fillette de 10 ans et l'universitaire de 45 ans se retrouvent alors, enfin, à égalité, face à ce débordement philosophique qui sait toucher à tous les niveaux, aussi bien par la parole que par l'image, par les symboles et par les silences.

C'est sans faire de bruit que Miyazaki installe une tension permanente, faite de surprises et de retournements de situation, où ce qui rassurait devient effrayant (la transformation des parents en cochons, le cannibalisme de Sans-Visage) et ce qui effrayait devient réconfortant (le vieux de la chaufferie, le Dieu "putride", le dragon blanc, la sœur jumelle de Yubaba...). Et on peut parler de suspens "métaphysique" qui conduit, dans un dernier quart d'heure totalement bouleversant, à la résolution de tous les conflits et de toutes les quêtes. Tout en réservant une nouvelle fois une fin entre joie et tristesse. Et l'histoire d'amour est encore un récit de séparation et d'espoir. Comme les petites filles de Totoro vont attendre leur maman, comme Porco Rosso sera toujours attendu au rendez-vous des aviateurs, comme San et Ashitaka se promettent de se revoir, Chihiro et Haku vont vivre dans l'espoir de se retrouver. Un espoir d'enfance, qui peut tous nous toucher, car tout le monde a eu un amour d'enfance, un amour d'enfance à l'image d'une rivière que l'on s'est promis de revenir visiter un jour. Mais dans Chihiro la rivière n'existe plus et le message écologiste de Miyazaki en est d'autant plus fort, bien plus fort que dans le trop grandiose Princesse Mononoke qui révèle encore plus ses allures d'œuvres froides et inachevées face à la réussite totale de Chihiro.

A la fois universel et doté d'une identité très affirmée, Le Voyage de Chihiro est un rêve d'œuvre d'art ; qui réussit à la fois à toucher tout le monde, mais en donnant l'impression de nous parler directement comme à personne d'autre. Une œuvre qui réconcilie altruisme et égoïsme. Le Voyage de Chihiro est à la fois NOTRE conte à nous et le conte de TOUS. Car, peut-être comme personne avant lui, Miyazaki a choisit de considérer les enfants comme des adultes (Le Voyage de Chihiro est une œuvre violente, effrayante, complexe, mâture...) et de considérer les adultes comme des enfants (le Voyage de Chihiro est burlesque, mignon, sincère, rassurant). Et tout le monde trouvera son bonheur. De la petite fille qui va vibrer avec Chihiro, du petit garçon qui va se faire des histoires avec des dragons et des "Sans-Visage", de l'ado cinéphile qui va chercher les références aux autres films de Miyazaki (voire à Akira...), de l'adulte qui va retrouver ses traumatismes et ses émerveillements d'enfant à la personne âgée qui trouvera là l'occasion d'une nouvelle jeunesse.

Après, il paraîtra presque inutile d'insister sur les qualités formelles du film, elles sont essentielles et en même temps secondaires. Oui c'est une merveille visuelle et musicale (de nombreux thèmes discrets par l'indispensable Joe Hisaishi), et l'on peut dire que le fond et la forme sont sur un pied d'égalité. Mais il serait aussi criminel, ou du moins contradictoire, de faire de ce film un "objet". Le Voyage de Chihiro est tout autant un objet, que l'esprit humain est un objet. Certains ont transformé la personne en objet d'étude et ne se priveront donc pas de faire du film de Miyazaki un beau sujet de dissertations et de statistiques. Mais c'est tellement réducteur que l'on se sent presque insulté dans son intimité. Oui, il y a une sublime scène de train ; oui, il y a de l'humour fin et enfantin tout à la fois ; oui, il y a la plus belle chanson de générique de fin de l'histoire du cinéma (les paroles sont un chef-d'œuvre de poésie à elles-seules et toute la synthèse du film), mais le Voyage de Chihiro ne parvient pas à être disséqué, et l'essentiel ne fera toujours que nous échapper et plus nous réfléchissons, plus l'indicible s'évade de nos filets. Comme le Jack l'Eventreur poursuivit par le Alan Moore scénariste de From Hell (le "graphic novel", hein, pas le film), le Voyage de Chihiro s'envole dès qu'on l'approche et sa magie peut être tout ou simplement rien. Le souffle du conte possède une infinité de raisons et pourtant ne sortira jamais du cadre de ces deux heures qui peuvent, et oui, et oui, changer le monde.

Le Voyage de Chihiro est une expérience personnelle, au sens le plus fort et le moins galvaudé de l'expression. Miyazaki a voulu que son film s'adresse directement à notre Moi, sans passer par la raison, sans passer par la réflexion. Miyazaki est plus que jamais le cinéaste du sentiment et de la sensation. Peur, rire, tristesse, joie, tous les sentiments humains, dans toute leur force, surgissent du Voyage de Chihiro. Et en conclusion, Miyazaki s'offre sa plus belle scène "aérienne", le résumé de sa carrière, le résumé de ce qu'il voulait nous dire. Et dans ces quelques instants qui touchent les étoiles, il nous offre l'essence de l'amour et du souvenir, de la reconnaissance et du plaisir, l'essence du rêve et d'une humanité qui n'en finit plus de se chercher. Cette humanité en quête de la main tendue, réconfortante et douce, qu'elle effleure et qu'elle quitte à regrets pour poursuivre son voyage. |

Le Château ambulant

2005

Dans l'histoire récente du 7e Art, les films de Hayao Miyazaki semblent incarner le plus justement le concept de contes cinématographiques. Le Château Ambulant en est un nouvel exemple. On y retrouve tout ce qui fait l'essence des contes. Leur richesse symbolique, qui frappe droit à l'inconscient de chacun, sans distinctions d'âge ou de sexe. Leurs aspects les plus effrayants, voire traumatiques. Leur tendresse, parfois délicatement rassurante. Leurs mystères et leur langage qui semblent souvent totalement nous échapper. Plus encore que le Voyage de Chihiro, le Château Ambulant trouve ses bases sur des références qui nous sont parfois inconnues, à nous occidentaux, mais qui font partie de la culture populaire nippone.

Et pourtant, on comprend, on sait, on a toujours connu cet univers, ces personnages, cette magie, ces angoisses et ces joies. Dans la plus pure tradition du cinéma japonais, et asiatique en général, l'oeuvre de Miyazaki se donne d'abord à ressentir avant d'être réfléchie. A l'image de Innocence : Ghost In The Shell, Le Château Ambulant est avant tout une expérience esthétique évidente. La grâce des images, la poésie de la musique (sans doute un peu moins variée qu'à l'habitude), les caractères des différents héros, la magie omniprésente même lorsque d'impressionnants paysages de guerre surgissent à l'écran. Que les héros de Miyazaki soient bons ou mauvais, ils sont toujours attachants. Ils parviennent à exister en quelques plans, souvent sans paroles ou presque. Le Château Ambulant regorge ainsi de seconds rôles inoubliables, de l'épouvantail serviable à l'inquiétante puis vulnérable Sorcière des Landes en passant par un démon du feu gouailleur.

Miyazaki ne s'en cache pas, aime à relire les mêmes thèmes, voire les mêmes scènes. On ne s'étonne donc pas de trouver de nombreux plans aériens, de grands élans écologistes ou pacifistes, et même des silhouettes ou des objets que l'on jurerait avoir déjà croisés dans un de ses précédents films. L'univers de Miyazaki se fait ainsi plus accueillant, plus familier, sans pourtant perdre de ses énigmes. Les ellipses sont nombreuses et les rebondissements très inattendus, et le metteur en scène risque d'égarer le spectateur. Cependant il le transporte, quasi littéralement, au coeur du film par la puissance de ses images, par la drôlerie de ses clins d'oeil ou par l'implication émotionnelle qui se moque bien de la crédibilité des situations. Le sens se laisse toujours deviner, sans avoir recours à de longues explications. Comme dans un rêve...

Avec le Château Ambulant, Miyazaki nous offre tous les aspects de son oeuvre. Le film est à la fois très dur, souvent violent, mais aussi très léger, très doux. Le réalisateur peut ainsi évoquer aussi bien la guerre que la vieillesse, au sein d'un dessin animé clairement adressé à tous les publics, sans que cela ne soit jamais choquant. On retrouve aussi cet optimisme transcendant, qui, depuis Nausicaa, crée l'espoir même dans les univers les plus proches de l'Apocalypse.

Le message impose alors son évidence, par-delà toute mièvrerie ou tout sentimentalisme excessif : la jeunesse de l'esprit, la force du coeur, se moque bien de l'âge du corps et des apparences. Tous les films de Miyazaki tendent vers une réconciliation entre le monde des humains et celui des "démons", entre la réalité et la magie. Mais c'est sans doute avec le Château Ambulant que cet idéal trouve son plus étincelant accomplissement. |

Ponyo sur la falaise

2008

La Petite sirène plongée dans l'univers unique du plus grand des conteurs du cinéma d'animation, c'est ce que nous propose Ponyo, le nouveau film d'Hayao Miyazaki. Si la trame de base est familière, dès la première scène, débordante de détails et de surréalisme poétique, le réalisateur apporte sa touche inimitable. Le récit est très ramassé : dans sa durée, le nombre de ses personnages et ses enjeux. Miyazaki revient à la simplicité qui convenait si bien à Totoro et à Kiki.

Ponyo met en scène deux héros de 5 ans d'âge, ainsi qu'une galerie de protagonistes tous adorables, même le supposé « méchant » n'est jamais très inquiétant. Comme toujours chez l'auteur, on retrouve des caractères féminins forts, en particulier Lisa, la mère hilarante du jeune Susuke. Ici, à l'inverse de Totoro c'est le père, marin, qui est absent. Mais ce manque n'apparaît jamais comme dramatique. Car cette histoire met en valeur les tendances les plus douces et rassurantes du monde de Miyazaki.

Le trait du dessin est direct, les décors s'évadent dans les pastels, mais sans que cela nuise à l'émerveillement, bien au contraire ; en particulier grâce à un bestiaire délirant, peuplé de poissons préhistoriques ou totalement fictifs. On retiendra aussi une impressionnante scène de tempête, sans cesse contrebalancée par un humour omniprésent. Le personnage de Ponyo nous touche dans sa bienveillance de fillette, encore plus adorable que la Mei de Totoro. Apportant la magie partout où elle passe, elle incarne la plus pure vision de l'enfance jamais offerte par le maître japonais.

Après quelques fresques ambitieuses, plus sombres et philosophiques (Mononoké et Chihiro avant tout), Ponyo est une renaissance pour Miyazaki. Un film humble qui ravit par sa tendresse de tous les instants et même le message écologique est mis un peu de côté. Les idées surprenantes s'enchaînent sur une nouvelle partition magnifique de Joe Hisaishi, jusqu'au générique de fin à reprendre en choeur. La concurrence est sans doute de plus en plus élevée dans le domaine du dessin animé familial, mais seul Miyazaki peut aujourd'hui nous émouvoir autant en donnant l'impression d'offrir l'oeuvre la plus évidente et intemporelle qui soit.

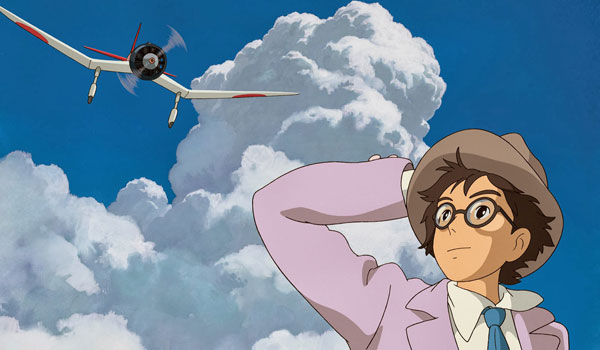

Le Vent se lève

de Hayao Miyazaki

Cette fois c'est sûr, promis, juré, c'est le dernier film de Hayao Miyazaki. Pour entériner le message, le studio Ghibli a mis (provisoirement ?) un terme à la production de nouveaux longs-métrages. Miyazaki et Takahata prennent leur retraite et les successeurs potentiels n'ont vraisemblablement pas réussi à convaincre les grands anciens. Hop, tout le monde dehors, Ghibli c'était Miyazaki père et quelques bribes pour les autres. Preuve que l'ego du génie japonais ne connaît que peu de limites, son œuvre testament est aussi la plus personnelle. Un film, qu'on pourrait par endroit, envisager comme un gros cadeau fait à lui-même, une histoire qui le passionne et dont il se moque éperdument de savoir si elle intéressera son public.

Bref, ça parle d'avions et d'un inventeur brillant, surtout connu pour avoir conçu les terribles Zéros qui servirent aux kamikazes durant les heures les plus violentes de la seconde Guerre Mondiale dans le Pacifique. Mais de cela il n'est fait mention que par allusion à la toute fin du métrage, Miyazaki occultant paisiblement les liens entre son héros et les horreurs de la guerre. Celle-ci est bien présente, ici et là, au moins pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas confondre le régime japonais et le régime nazi. C'est déjà ça. Non, ce qui fascine Miyazaki ce sont les petits avions et comment ils sont dessinés, testés, rêvés. Le tout emballé dans les passages obligés du biopic qui veut faire pleurer dans les chaumières, histoire d'amour tragique à l'appuis.

Formellement c'est beau, très beau, avec comme point fort un travail admirable sur la bande son. On n'en attendait pas moins de la part de Miyazaki, qui fut le plus grand metteur en scène d'animation de son temps. On regrettera, peut-être, que s'il s'agit là de son œuvre la plus adulte, mais pas forcément la plus sombre, c'est aussi la plus classique. Un peu longuet, un peu répétitif, Le Vent se Lève s'adresse en priorité aux fans d'aviation et d'histoire du Japon. On sait qu'ils sont nombreux et pour eux ce sera l'extase. Ceux qui aiment Miyazaki avant tout pour son travail dans la fantaisie (du quotidien) et le merveilleux (du conte) risquent de rester sur leur faim. |

|

|