Classement de fin d'année

Night is short, walk on girl de Masaaki Yuasa

Le réalisateur du mythique Mind Game n'a rien perdu de sa créativité et de sa verve. Son film, sorti en 2017 au Japon, inédit en France, risque fort de finir à la première place de mon classement de fin d'année. Il faudra beaucoup pour que je trouve ailleurs davantage de cinéma, de cinéma que j'aime. Ne me demandez pas de vous dire ce que cela raconte, ce serait criminel d'essayer de réduire un film-monde à un vague synopsis. C'est une explosion de la comédie romantique en mille éclats de surréalisme. C'est un voyage d'une nuit, d'un an, d'une vie à travers toute la culture japonaise. Une œuvre qui est un univers, un film dont la somme est tellement plus grande que ses parties. Surprenant à chaque seconde, d'une richesse qui donne le tournis, extrêmement drôle, follement fou, étonnamment émouvant, Night is short est une réussite totale.

Phantom Thread de Paul Thomas Anderson

En état de grâce depuis There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson est devenu un pourvoyeur fiable de films bizarres, étranges et créateurs de délicieux malaise. Phantom Thread ressemble à une petite apothéose dans ce style, même s'il est un peu plus sage que les formidables The Master et Inherent Vice. C'est un thriller sophistiqué, une romance vicieuse, vêtu d'une forme apprêtée qui pervertit les années 1950 avec une gourmandise évidente. Du cinéma subtil, déviant, toujours passionnant.

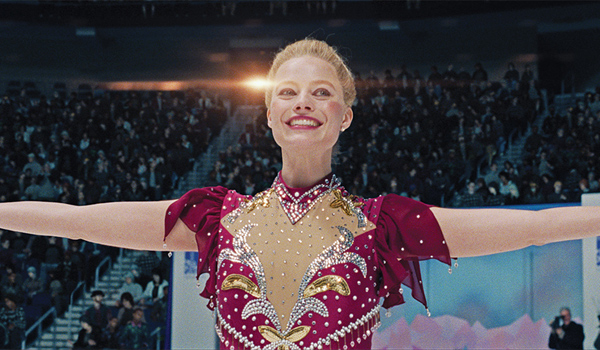

I, Tonya de Craig Gillepsie

Alors, bon, voilà, c'est un souvenir d'enfance pour moi. L'affaire Harding/Kerrigan, c'est toute ma jeunesse, ma découverte du fait divers à l'échelle international. Un truc palpitant et décadent, dans un univers qui ne m'intéressait pas du tout. Un souvenir de môme quoi. Et cela devient enfin, tardivement, un super divertissement méchant et énergique. Inspiré par le Scorsese des meilleures heures, I, Tonya saisit son sujet sans pincettes et fonce tête baissé ; la forme adoptant la virulence bravache et le panache trash de son héroïne. Galerie de personnages bêtes et méchants, bande originale au top (Siouxsie sur le générique de fin), on ne s'ennuie pas une seule seconde, le bon mauvais esprit est là.

Three Billboards de Martin McDonagh

Le réalisateur du merveilleux Bons Baisers de Bruges exporte son style vers le film social américain. On reconnaît sans mal sa patte iconoclaste et son talent pour croquer des personnages ambigus et mal aimables. Le résultat est un film déplaisant et brillant, porté par des comédiens au sommet de leur art.

Last Flag Flying de Richard Linklater

La qualité Linklater, jamais prise en défaut ces dernières années. Un beau récit de deuil, un beau récit d'hommes brisés. Des comédiens au top du top, en particulier Bryan Cranston, génial dans la peau de l'ancien trouffion cynique, hilarant et émouvant. C'est du road movie à l'ancienne, mais avec tellement de verve et de naturel. La touche Linklater, quoi, qui s'inscrit toujours dans des cadres classiques et familiers pour les transcender par le texte et une mise en scène aux petits oignons. C'est très beau, très touchant.

Paddington 2 de Paul King

Le haut du panier du cinéma familial actuel. Le premier opus était déjà très attachant, le second suit la même veine bienveillante. C'est mignon, mais pas que. Déjà c'est joliment mis en scène, un peu comme du Wes Anderson sympathique. Ensuite c'est interprété aux petits oignons. Cela fait au moins un bon film avec la merveilleuse Sally Hawkins dans une scène aquatique aux accents zoophile... Enfin, c'est écrit avec tout ce qu'il faut de légèreté et de suspens pour fédérer tous les âges. Cela semble couler de source, mais à la vue de tous les films pour enfants (et adultes) qui sortent, on réalise à quel point c'est un petit miracle.

Annihilation d'Alex Garland

Le réalisateur d'Ex-Machina creuse son sillon de SF bizarre. On n'est pas encore au niveau d'un Under The Skin, mais c'est toujours mille fois mieux que les parpaings de Denis Villeneuve. C'est de la série B brinquebalante, avec plein de fulgurances. L'étrangeté est partout, imprégnant la pellicule de la première à la dernière image. C'est un film-univers, avec son inquiétante fin du monde où tout devient "autre". Une horreur fusionnelle, primitive, perce le brouillard. La dernière demi-heure est une merveille. Tout le final est remarquable, grâce, en particulier, une géniale bande originale signée par Geoff Barrow (de Portishead).

The Post de Steven Spielberg

Le thriller années 70 mais avec la guimauve des années 80 collée par-dessus. Du cinéma pépère, édifiant, "d'utilité publique". Ce n’est pas déplaisant, c'est bien fait, y a des pros à tous les niveaux. Hanks et Streep, à eux deux, ça fait une demie douzaine d'Oscars à l'écran. Plus papy Spielberg qui sort tout son répertoire d'effets pour donner du rythme à la mise en scène. Plus classique, c'est difficile. Mais c'est plaisant, et, pour le grand public, la morale est toujours importante à rappeler. Et puis ça donne toujours l'impression, à nous autres journalistes, de faire partie d'une même grande famille de hérauts de la liberté et de la vérité. C'est cocasse. Par contre, évitez de comparer avec les vrais thrillers des 70s, moins chichiteux, plus percutants, plus ambigus, secs comme des coups de trique, des Hommes du Président à Network en passant par Le Syndrome Chinois, parce que ça fait beaucoup de tort à The Post.

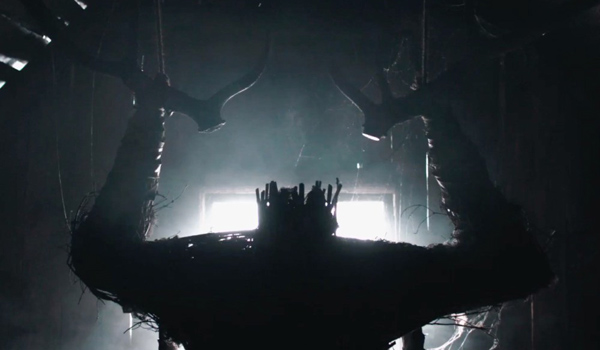

Le Rituel de David Bruckner

Encore du bon cinéma de genre made in Netflix. Du thriller de trekking, moi j'aime bien. Les auteurs ont clairement beaucoup aimé The Descent, qui pourrait les en blâmer ? C'est, après tout, le meilleur film d'horreur de ces 20 dernières années. Ils ont aussi bien aimé The Blair Witch Project, ça se conçoit. Il en découle un sympathique conte épouvantable, pas franchement original mais bien mené. Un bon point : une créature particulièrement grotesque.

Lady Bird de Greta Gerwig

Le petit mélodrame adolescent avec tous les petits clichés bien comme il faut. Pas grand-chose à en dire, ça se laisse regarder avec une indifférence polie. Saoirse Ronan est très bien, comme d'habitude. Y a rien qui dépasse, rien qui accroche, aussi tôt vu, aussi tôt oublié.

Darkest Hour de Joe Wright

Le biopic à Oscars, conçu pour essayer de refaire le hold-up du Discours d'un Roi (c'est la même histoire, racontée d'un autre point de vue). De manière amusante, c'est aussi la même histoire que Dunkerque, de l'autre côté de la Manche. Gary Oldman est à fond, il a gagné sa statuette. Sinon ça ne vaut pas un bon documentaire, ou, soyons fou, un vrai film.

Star Wars, Les Derniers Jedi de Ryan Johnson

J'avais gentiment passé sous silence les médiocres Le Réveil de la Force et Rogue One, mais bon, je vais faire un tir groupé : le revival Star Wars par Disney est vraiment très mauvais. Pas aussi mauvais que l'Attaque des Clones, mais raté quand même, pour des raisons différentes. Trois films insipides, écrits en suivant un cahier des charges dictés par un algorithme quelconque. Les Derniers Jedi est le plus honteux du lot, tant le film ne raconte rien et se contente de produire de petits remakes bancals de scènes mémorables de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Même la bande originale, caviardée des thèmes musicaux inoubliables de la première trilogie, semble radoter. Le passage de flambeau est raté dans les grandes largeurs, surtout avec des comédiens aussi médiocres qu'Adam Driver et Daisy Ridley qui se font bouffer dès que Mark Hamill (seul aspect exceptionnel du film) est à l'écran avec eux. Tout le monde vient toucher son chèque, sans trop forcer (ha ha). Les peluches des puppies version Frozen ainsi que le dark BB8 sont en vente à prix prohibitif au Disney Store du coin. Seule vague idée : redonner la Force au peuple, mais cela semble, pour l'instant, juste un détail au sein de 2h30 de rien où même les scènes d'action s'avèrent décevantes.

La Forme de l'eau de Guillermo Del Toro

L'académisme geek remporte tous les Oscars et annonce une hégémonie routinière pour ce qui est devenu un style parfaitement inoffensif. Ici, c'est une œuvre médiocre et ennuyeuse qui enfile les hommages aux séries B des années 50 avec 20 ans de retard. Un cinéaste comme Tim Burton tournait déjà en rond sur le même thème à l'époque de Sleepy Hollow, c'est dire si Del Toro arrive après la bataille. Mais, entre temps, ce style est devenu la nouvelle norme. La comparaison est assez dévastatrice avec les œuvres vraiment audacieuses d'un Burton jusqu'à Mars Attacks !, avec du Terry Gilliam des années 80 ou même avec certains des bons Del Toro, comme son chef-d’œuvre Le Labyrinthe de Pan. Dans La Forme de l'eau, tout est prévisible et désincarné, avec une tendance au surlignage (un méchant vraiment très méchant, un discours sur la tolérance et la glorification des "freaks" enfilant les plus gros sabots possibles). Sans parler d'une mise en scène légèrement indigente (le plus beau plan du film sert d'affiche) et d’une ritournelle musicale insupportable directement sortie d'un Jean-Pierre Jeunet. Caro et Jeunet, justement, auxquels on pensera aussi, et dont les deux merveilles, Delicatessen et surtout La Cité des Enfants Perdus, semblent encore plus modernes et brillantes en comparaison. Nul doute que Del Toro est sincère et qu'il fait de son mieux, mais que tout cela est fade.

The Greatest Showman de Michael Gracey

De temps en temps, il faut voir des films aussi nuls pour se rappeler qu'ils existent. Celui-là atteint une sorte de perfection dans le navet. Un biopic musical épique qui condense un 1h40 ce qui mériterait au moins une heure de plus. Résultat : une narration hallucinée qui nivelle tous les enjeux, ne laisse aucune place pour développer des intrigues, des personnages, de l'émotion. Le film se situe entre la page de pubs et le vidéo clip sans queue ni tête. Pour la touche nanar, on notera que Michelle Williams a l'air gêné de venir toucher son chèque qui lui permettra de continuer à tourner gratos pour Kelly Reichardt (tout est pardonné). De même, Rebecca Ferguson, doublée pour les parties chantées, délivre une performance involontairement très comique qui donne une tonalité grotesque à chacune de ses apparitions. Le reste est nul. Un gros téléfilm gonflé aux hormones : des effets spéciaux hideux à la mise en scène surexcitée. Sans parler des dialogues et des paroles qui font passer le film pour une énorme vidéo de motivation d'entreprise ("crois en toi ! tu peux le faire ! tu es le meilleur ! sois toi-même ! tout est formidable ! notre start-up est la meilleure du monde !"). Historiquement, le film raconte n'importe quoi et gomme toute noirceur, toute polémique et insulte à peu près tous les personnages réels ou imaginaires. Enfin, évidemment, le pire reste les chansons. Forcément, une comédie musicale avec une musique abominable, c'est la cerise sur le gâteau dégueulasse. Là, c'est un cas d'école, pas un morceau pour rattraper l'autre, c'est uniformément beurk. Un navet pété de fric qui a, précisons-le, coûté trois fois plus cher que La La Land...