|

|

3h10 Pour Yuma

de James Mangold

James Mangold avait déjà œuvré dans le western avant ce remake de 3h10 pour Yuma. Avec le superbe Copland, et son shérif dans une ville de shérifs, il ne faisait que changer le décor pour mieux rendre hommage à Rio Bravo et au Train Sifflera Trois Fois. Cette fois, la filiation est directe, et le réalisateur surprend par sa justesse et son humilité. 3h10 ne fait pas partie des films post-modernes qui ont suivis Impitoyable. Ni contemplative, ni réflexion sur le genre, l’histoire se veut simple, juste enluminée par un classicisme nerveux. On pensera au Open Range de Kevin Costner, qui était habité par cette même bienveillance pour les vieilles ficelles toujours efficaces.

Mangold reprend le cœur du film original en bâtissant toute la tension autour du duo principal. Les seconds rôles ne font que graviter autour, pour être proprement éjectés dès que leur utilité dramatique est épuisée. Mis à part Ben Foster, dans un rôle de psychopathe cabotin qui lui colle à la peau, les autres personnages ne sont que des silhouettes plus ou moins attachantes. On ne voit alors que Christian Bale et Russell Crowe, tous deux excellents. Bale confirme (s’il en était encore besoin) qu’il est parfait pour interpréter les héros brisés. Quant à Crowe, son Ben Wade mielleux et menaçant fait regretter que l’acteur ne se laisse pas plus souvent tenter par des rôles de méchants. Niveau spectacle, Mangold assure avec classe, grâce à une belle attaque de diligence en ouverture et à un formidable gunfight, à grande échelle, en conclusion. Avec 3h10 pour Yuma, le réalisateur nous propose une nouvelle résurrection d’un genre qu’il devient de plus en plus difficile de qualifier de moribond. |

American gangster

de Ridley Scott

American gangster est à la fois une bonne et mauvaise nouvelle pour le cinéma de Ridley Scott. L’aspect agréable c’est de voir le bonhomme évacuer tous ses tics habituels au profit d’une approche classique, avec reconstitution minutieuse, scénario précis et l’ambition de créer un grand classique de la chronique mafieuse. Mais c’est aussi à ce niveau que le film déçoit. Ample dans sa durée mais le souffle court, American gangster s’apparente rapidement à une récitation de séquences anthologiques. Scott invoque à peu près tout le monde : le De Palma de Scarface, le Coppola du Parrain, le Michael Mann de Heat et de Révélations, le Scorsese des Affranchis, le Cimino de l’Année du dragon, le Friedkin de French connection… C’est un inventaire à la Prévert, un jeu de pistes qui semblera flagrant même pour le spectateur le plus néophyte en la matière.

Si l’on fait abstraction des ses références, l’œuvre propose des atours séduisants, avec en particulier un Denzel Washington en demi-teinte, impeccable pour incarner un gangster qui se veut invisible. Russell Crowe et Josh Brolin se contentent de faire (parfaitement) leur numéro habituel et Carla Gugino de sourire adorablement. Le décorum est aussi superbe, débordant de détails et justifiant un budget par ailleurs démesuré (100 millions de dollars) pour un résultat aussi peu porté sur l’action. Car mis à part une impressionnante fusillade peu avant la fin, American gangster persiste dans la voie du réalisme, faisant aussi souvent étrangement échos à la série The Wire. Les deux œuvres partageant son doute leur inspiration auprès d’une histoire vraie qui bouleversa les Etats-Unis en pleine débâcle du Viet-Nam.

En échouant sur le terrain de la fresque, Ridley Scott parvient paradoxalement à offrir l’un de ses films les plus attachants. Du travail efficace, qui s’élève ponctuellement par la force d’une image saisissante ou d’un petit morceau de bravoure. American gangster sous ses dehors tonitruants s’épanouit dans l’humilité appliquée, se concluant très intelligemment sur un plan d’une simplicité formelle absolue mais à la puissance frappante. L’impression de déjà-vu ne nous aura pas quitté durant la projection et pourtant le film engendre une irrésistible bienveillance. |

Mensonges d'Etat

de Ridley Scott

Le film de guerre contre le terrorisme est à présent devenu l’un des sous-genres les plus populaires d’Hollywood. Par l’absurde, Mensonges d’Etat fait entrer l’univers très contrit du post-11 septembre dans le domaine du thriller politique routinier. Ridley Scott n’a (presque) rien à dire et se contente d’un minimum syndical jamais vraiment désagréable, mais totalement inoffensif. Devant ce film on ne s’offusque même plus des scènes de torture, des fusillades urbaines ou des manipulations de la CIA. Les méchants islamistes font partie du folklore, comme les indiens du Far-West en leur temps.

En gentil agent de choc, Leonardo Di Caprio nous ressert plus ou moins sa prestation de Blood Diamond et en agent papa poule, Russell Crowe nous offre sa performance la plus poussive depuis longtemps. Les deux discutent beaucoup au téléphone, sans que jamais la progression ronronnante de l’histoire ne s’éveille. Aucune scène d’action mémorable, pas de tension, rien que le classique jeu du chat et de la souris entre les « bons » et les « méchants ». Ridley Scott reste à la surface des choses et on se dit qu’il était finalement bien plus audacieux dans Kingdom of heaven lorsqu’il utilisait les Croisades comme métaphore des conflits actuels.

Certes c’est du travail bien fait. On trouve le temps long sans jamais vraiment s’ennuyer et la mise en scène est inattaquable, reprenant la belle sobriété d’American Gangster. Mais voilà, non seulement Scott ne dit rien mais il s’embrouille dans un scénario qui accumule les invraisemblances les plus grossières. Vu le bazar qu’est devenu l’intervention américaine au Moyen-Orient on se dit qu’ils se comportent peut-être comme dans le film, ça expliquerait beaucoup de choses. Mais dans le cadre d’une œuvre de cinéma, les réactions de la majorité des protagonistes sont souvent aberrantes. Jusqu’à l’amourette entre Di Caprio et une jolie jordanienne, qui sert grossièrement de béquille pour un final assez désolant.

Plus consternant, la morale servie par Scott qui nous clame que la géopolitique mondiale est en plein chaos parce que « Personne n’aime le Moyen-Orient » (sic). A l’écouter il faudrait lancer une campagne de réhabilitation, organiser des soirées caritatives, voire enregistrer une chanson « We love the Middle East ». Pour tout aussi ambigu qu’était Le Royaume de Peter Berg, il avait au moins le mérite d’imposer son point de vue à coup de flingues dans la gueule des autochtones. Mensonges d’Etat n’arrive même pas à se mouiller un peu, évitant toute forme de polémique. C’est au final ce qui risque de révolter : à ne pas prendre parti, on peut donner l’impression de se moquer à la fois de son sujet et de ses spectateurs. |

Le Rêve de Cassandre

de Woody Allen

Après le gentil divertissement qu’était Scoop, Woody Allen conclue sa trilogie criminelle anglaise par un retour à la noirceur de Match point. Le Rêve de Cassandre est ainsi une nouvelle variation autour du Crime et châtiment de Dostoïevski, avec cette fois une pointe des Frères Karamazov, comme l’avoue le réalisateur. Les similitudes avec Match point sont donc nombreuses, mais la force de cet opus est d’avoir condensé la narration jusqu’à l’épure la plus stricte de la tragédie. Véritable modèle d’inéluctabilité, l’histoire du Rêve de Cassandre ne s’embarrasse pas d’humour (présent mais rare), ni de grandes caractérisations des personnages secondaires. Tout entière rivée sur la destinée des deux frères Blain, l’œuvre se révèle précise et froide, bien éloigné de la majorité des films d’Allen.

Comme souvent dans sa veine dramatique, le metteur en scène n’est pas acteur. Plus surprenant, pour la première fois depuis longtemps il utilise une musique originale, composée par Philip Glass. Plus sobre qu’à l’accoutumé, Glass crée quelques thèmes sombres et lancinants, hésitants entre le suspens et le désespoir. Dans ce même mouvement d’épure, Woody Allen ne digresse que très peu, raccourci les dialogues et fluidifie au maximum sa mise en scène en privilégiant l’ellipse et le hors-champ. Avec grand talent, c’est par ce qu’il ne montre pas qu’il frappe le plus.

La sobriété formelle et narrative du Rêve de Cassandre aurait pu virer vers l’austérité, voire l’ennui, si elle n’était pas compensée par un duo d’acteurs à leur sommet. Parfaitement dirigés, Ewan McGregor et Colin Farrell correspondent par ailleurs totalement à leurs personnages. McGregor, trop souriant et arriviste, et Farrell, faux mauvais garçon, ravagé par l’alcool et les médicaments, on ne pouvait rêver casting plus adéquat. Entre le premier, tout en hypocrisie calculatrice, et le second, tout en intensité destructrice, l’alchimie est aussi inattendue que parfaitement convaincante. Loin d’Hollywood, dans la grisaille d’une Angleterre filmée sans lyrisme, les deux acteurs offrent peut-être leurs meilleures performances.

Si les rôles féminins sont aussi à louer, notamment la nouvelle venue et magnifique Hayley Atwell, Woody Allen ne cherche jamais à séduire son spectateur. Au contraire, il poursuit avec tant d’âpreté sa réflexion sur le destin que le Rêve de Cassandre devient presque par moment déplaisant. A part dans ses ultimes instants, l’histoire est en effet hautement prévisible, taillée dans le marbre du drame le plus classique. Il en ressort une sensation oppressante, une attente de l’inévitable qui séduit par sa rigueur tout en n’évitant pas toujours les longueurs. Arrivant après Match point, le Rêve de Cassandre souffre de la comparaison, tout en s’affirmant comme un nouveau chapitre captivant des pensées de plus en plus tourmentées d’un auteur que l’âge n’a décidément ni apaisé ni amoindri. |

|

Chapitre 27

de J.P. Schaefer Un sale film sur un sale type. Quelle sale histoire. Voilà pour résumer ce Chapitre 27. Mais ce n’est pas suffisant pour qualifier le mélange d’ennui profond et d’exaspération passagère qu’engendre le film. Un fait divers aussi traumatique que l’assassinat de John Lennon ne garantit pas l’intensité dramatique et encore moins la réussite d’une œuvre. Tout simplement parce que Mark Chapman n’est pas une personnalité intéressante. Nous voilà enfermé dans les pensées du bonhomme, durant 80 très longues minutes. Névrose galopante, psychose déjà vue, le tout dans un ratiocinage saoulant. Un peu comme si Gaspar Noé avait filmé son Seul contre tous comme un bruyant épisode de série TV. Pour enrober le tout, il faut une « grosse » performance d’acteur. Dans le style, Jared Leto nous fait la totale : bedaine, vilaine peau, myopie, cheveux sales et tics en tout genre. Son Mark Chapman murmure, chuchote, hurle, se parle à lui-même, devise avec Lindsay Lohan (10 minutes de présence à l’écran) et passe finalement à l’acte. Mais plus encore que dans l’Assassinat de Jesse James, le crime se fait attendre et n’apporte même pas une résolution satisfaisante. Les images les plus touchantes sont des archives montrant la tristesse des fans de Lennon. On réalise alors que Chapitre 27 ne nous a rien appris, ni sur Lennon (toujours hors-champ), ni sur Chapman (dont l’omniprésence masque le vide absolu). Réécoutez plutôt le Plastic Ono Band ou, bien sûr, Imagine, c’est un meilleur moyen de rendre hommage au plus extravagant des Beatles. |

Bienvenue au Cottage

de Paul Andrews Williams

Bienvenue au cottage ne réjouira sans doute que les amateurs de comédie noire anglaise, de ceux qui situent très haut dans leur cœur les récents Shaun of the dead ou Joyeuses funérailles. Le mélange entre humour et horreur est ici nettement en faveur du premier ingrédient. L’amour du verbe, du gag et du clin d’œil est le moteur principal du film de Paul Andrews Williams. Certes, ce Cottage ne fait pas dans la finesse, on est plutôt dans le gras et la facilité, mais l’humilité du projet le rend d’autant plus sympathique.

La principale force de Bienvenue au cottage est son trio d’acteurs principaux. Andy Serkis en gros bougon est toujours aussi bon, mais c’est son frère à l’écran, Reece Shearsmith qui vole la vedette. Elément burlesque, à fond dans le cabotinage le plus délirant, il dégage une énergie comique souvent efficace. Face à eux, la bombesque Jennifer Ellison, déjà célèbre pour ses deux atouts immanquables, est une bonne surprise, avec sa voix cassée et ses déferlements d’insultes imagées.

On regrettera les problèmes de rythme de l’histoire, qui se traîne souvent lors de sa première partie et qui ne parvient pas à renouveler les figures imposées du genre (des malfrats ratés s’engueulent). La seconde moitié du Cottage est par contre très réjouissante, déboulant dans le « survival horror » sans rien respecter. Le gore se fait rigolo, les rebondissements débiles, le tout avec une mise en images très convaincante. Bienvenue au cottage est un tout petit film, un agréable divertissement pour qui sait s’amuser des jeux de massacre. Les atouts de l’œuvre, et pas seulement ceux de Jennifer Ellison, en font une sucrerie estivale fort recommandable. |

Bram Stoker’s Dracula

de Francis Ford Coppola

20 ans après sa sortie, le Bram Stoker’s Dracula de Coppola demeure cette œuvre schizophrène qui navigue entre agacements et éclairs de génie. Les défauts déjà présents sont devenus encore plus flagrants avec le temps. Dévoré par une imagerie délirante, entre kitsch irrécupérable et splendeur issue du muet, le film se voudrait baroque et romantique. En ce sens, il est toujours aussi incongru de voir le nom de Bram Stoker mis en avant, tant la trahison du roman est le moteur principal de Coppola. L’histoire d’amour, totalement absente du livre (cruel, froid et animal) devient ici le cœur du récit. Les personnages, peu aidés par un casting uniformément médiocre (à part Winona Ryder, dans le rôle de sa vie), n’ont que peu de points communs avec leurs homologues écrits. Le réalisateur préfère verser dans le spectacle « son et lumière » qui lui sied si bien depuis Apocalypse now. Parfois avec réussite (la musique écrasante de Wojciech Kilar), plus souvent dans le n’importe quoi (les dégaines pas possibles de Gary Oldman). La sobriété n’est vraiment pas de mise (Anthony Hopkins campant par exemple un Van Helsing grotesque) et tout est revu à l’excès, en un fourre-tout franchement fascinant. Pour apprécier ce Dracula, il faut faire abstraction non seulement du roman, mais aussi des innombrables adaptations précédentes. Il faut accepter la vision de Coppola, qui se rapproche davantage du tour dans le train fantôme le plus excentrique de la fête foraine, que du chef-d’œuvre exalté qu’on était en droit d’espérer. |

Requiem pour un Massacre

de Elem Klimov

Probablement le film de guerre le plus insoutenable jamais réalisé (et en cela peut-être aussi le plus grand), Requiem pour un massacre possède une aura quasi unique dans l’histoire du cinéma. Rare et méconnue, l’œuvre, datant de 1985, a longtemps été plus ou moins perdue avant d’être redécouverte peu à peu grâce au DVD. Basé sur des faits réels et principalement l’anéantissement de plus de 600 villages biélorusses durant la seconde Guerre Mondiale, Requiem pour un massacre colle au regard d’un adolescent rejoignant la Résistance malgré son jeune âge. Le titre original, Idi i smotri (Va et regarde) est plus révélateur des choix narratifs et formels du réalisateur Elem Klimov. En effet, tout est perçu selon les sens de l’innocent, la caméra adoptant souvent directement son point de vue et la bande son se brouillant dans la confusion, comme son audition altérée par le chaos environnant.

Usant de manière sublime du format 1 :33, Klimov cite largement Andréi Tarkovski, que ce soit par de longs plans séquences virtuoses ou dans son rapport aux éléments primitifs (pluie, boue, terre, feu…). A la fois ultra réaliste et fréquemment onirique (voire symbolique) Requiem pour un massacre est avant tout une plongée dans la souffrance poussée à son paroxysme. Jamais la douleur et l’atrocité n’ont été filmées avec autant d’intensité, l’auteur refusant en grande partie les lois de la progression dramatique classique. Le crescendo dans l’horreur se fait dans l’amplitude, scandé par des scènes de foule impressionnante mais aussi par des instants spectaculaires n’ayant rien à envier à Hollywood (bombardement, fusillades, incendie final).

Mais Requiem pour un massacre, et c’est là sa force, n’est jamais divertissant, son immense beauté étant entièrement dédiée aux images les plus insoutenables. A tel point que le spectateur en est parfois réduit à détourner les yeux de l’écran. Les acteurs, en particulier le débutant Aleksei Kravchenko, se donnent avec tellement de puissance que l’on partage immédiatement leur calvaire. Ultime coup de génie, Klimov achève son œuvre sur une idée passionnante : jusqu’où peut-on remonter dans la généalogie du Mal et celui-ci n’est-il pas inhérent à l’humain ? Un questionnement tétanisant qui ne fait qu’ajouter davantage de profondeur à ce chef-d’œuvre. |

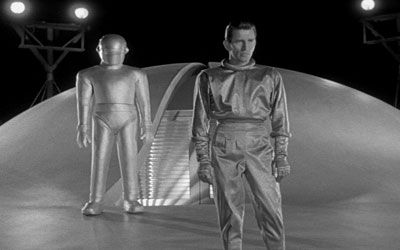

Le Jour où la Terre s'arrêta

de Robert Wise

« Klaatu barada nikto »

Depuis La Guerre des mondes de H.G. Wells, roman fondateur, l’extra-terrestre était perçu comme une menace, un envahisseur cruel. Au moment de sa sortie, en 1951, Le Jour où la Terre s’arrêta se retrouvait face à La Chose d’un autre monde de Christian Niby, modèle dominant de l’horreur venue de l’espace. Pour la première fois, le monde allait découvrait un alien pacifiste. Mais, et c’est la grande force du film de Robert Wise, son Klaatu n’est jamais niais. Portant un regard à la fois acéré et bienveillant sur les humains, cet étranger essaie de dresser un portrait objectif de nos tares mais aussi de nos qualités.

Grâce à l’interprétation magnétique de Michael Rennie, dans l’une des performances les plus mémorables de toute l’histoire de la SF, Klaatu touche le spectateur. Sa mort et sa résurrection purement christiques, en appellent à la mythologie la plus ancrée dans l’inconscient occidental. Sorte de demi-dieu descendu des étoiles pour nous juger, l’extra-terrestre s’échappe sans cesse des conventions scénaristiques. Pas de place pour des amourettes hors normes, trêve d’angélisme. Lorsqu’il faut agir, lorsqu’il faut frapper les esprits, le messager ne reculera presque devant rien. Il stoppera le monde, pour quelques instants, histoire de nous rappeler nos vanités.

Par-delà son propos indémodable, Le Jour où la Terre s’arrêta s’impose par sa grande modernité visuelle. La mise en scène de Wise vise à rendre crédible ce conte moral et l’intervention des effets spéciaux se fait parcimonieuse et discrète. Le plus réussi d’entre eux demeure un acteur dans un costume. C’est le géant Lock Martin qui souffrit dans la peau métallique de Gort, le robot. Devenue une figure incontournable de la SF, Gort s’impose par sa simple présence immobile. Lorsque le robot se met en action, on ne doute pas une seule seconde de sa puissance.

Le producteur Julian Blaustein souhaitait créer un film illustrant les peurs liées aux commencements de la Guerre Froide et de la menace atomique. Il étudia plus de 200 nouvelles et romans de science-fiction à la recherche de l’histoire qui permettrait d’illustrer au mieux ces préoccupations. Il sélectionna la nouvelle Farewell to the Master, rédigée par Harry Bates en 1940. Après avoir reçu le feu vert de Darryl F. Zanuck, Blaustein engagea Edmund North (Patton) pour écrire le scénario.

Robert Wise, qui avait presque une décennie d’expérience derrière lui, obtint le poste de metteur en scène. Le réalisateur était déjà un spécialiste du cinéma de genre, ayant débuté par La Malédiction des Hommes-Chats, et poursuivant aussi bien dans le film noir (The Set-up) ou le western (Les Rebelles de Fort Thorn). Bernard Herrmann, déjà célèbre pour son travail avec Orson Welles et Mankiewicz, délivra une partition à base de theremin qui fit date.

L’essentiel du tournage se déroula dans les studios de la 20th Century Fox. Une seconde équipe s’occupa des plans d’insert situés à Washington, mais la production ne s’y déplaça jamais. Robert Wise fit au mieux pour que le film paraisse le plus réaliste possible, de cette façon le message en serait d’autant plus fort auprès du public. Julian Blaustein estimait quant à lui que l’œuvre était un soutien aux Nations Unies. En 2008, un remake signé Scott Derrickson fit son apparition. Keanu Reeves y tenta vainement de faire oublier Michael Rennie et le film passa relativement inaperçu, là où l’original avait fait date.

Avec sa tonalité sérieuse et son économie dans le spectaculaire, Le Jour où la Terre s’arrêta ouvrit la voie à des œuvres telles que Planète interdite et, plus tard, au 2001 de Stanley Kubrick. Comme ces films, il est ici question d’extra-terrestres nettement plus évolués que les humains, dont le savoir peut mener à l’évolution comme à la destruction. Et comme dans ces œuvres, la question de savoir si nous sommes dignes de ces connaissances demeure en suspend, et plutôt sur une note négative. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre la sagesse. C’est la leçon essentielle que nous apporte Klaatu, ange et alien, dernier messager avant l’Apocalypse. |

The Descent

de Neil Marshall

Après le succès de Dog Soldiers en 2002, véritable triomphe des vidéo-clubs, le réalisateur britannique Neil Marshall craint de se voir enfermer dans le genre des films d’horreur. En effet, toutes les propositions qui lui parviennent alors tournent autour de monstres et autres joyeusetés. Il accepte cependant d’écrire et de mettre en scène The Descent en collaboration avec le jeune producteur Christian Colson dont il s’agit du premier travail pour le cinéma. Quelques années plus tard Colson allait devenir une superstar grâce au phénomène Slumdog millionaire dont il est aussi le producteur.

A l’origine, le casting du film devait être mixte. Dans sa quête d’une approche originale, Marshall opta pour des protagonistes exclusivement féminins. Le réalisateur a demandé conseil à de nombreuses collaboratrices pour éviter autant que possible les clichés. C’est ainsi que Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid, Saskia Mulder, MyAnna Burng et Nora-Jane Noone ont été choisies pour incarner les héroïnes. De ce casting, Nora-Jane Noone était probablement l’actrice la plus connue, grâce à son rôle dans The Magdalene Sisters, Lion d’Or du Festival de Venise 2002. La présence d’actrices aux accents et aux sensibilités différentes est l’une des premières qualités de The Descent. Œuvre viscérale qui cherche à nous faire ressentir chaque situation, chaque explosion de violence au plus profond de nous, en une empathie totale pour les héroïnes. Avec leur (grande force) et leurs (immenses) faiblesses, elles apportent une touche de réalisme plutôt rare dans le domaine de l’horreur.

Même si le film est censé se dérouler aux Etats-Unis, il a été entièrement filmé au Royaume-Uni. Les extérieurs ont été tournés en Ecosse et toute la partie dans la grotte au studio de Pinewood près de Londres. Pour des raisons de sécurité et de temps, aucune scène n’a été tournée dans une vraie grotte. Avec très peu d’éléments de décors, en utilisant des agencements différents et un éclairage limité, The Descent donne l’impression de présenter de nombreuses salles et couloirs uniques. La topographie permet de créer une désorientation proche de la claustrophobie tout en rendant l’univers très lisible. La progression de la gauche du cadre vers sa droite ne se trouvant remise en question qu’à partir du moment où le chaos s’installe avec l’arrivée des Crawlers.

Pour créer la tension, parfois insoutenable, du film, Neil Marshall avoue s’être inspiré de Massacre à la tronçonneuse et de Délivrance. « Nous voulions faire monter l’angoisse très progressivement, explique-t-il. Pas de la même façon que les films d’horreur américains actuels. Ils mettent les compteurs à 11 dès les premières minutes et ils ne peuvent plus suivre ce régime au fil du métrage. Nous voulions montrer les aspects les plus terribles de la caverne : l’obscurité, l’étouffement, la claustrophobie. Et quand cela semblait impossible que cela devienne pire, cela devient pire ! »

Durant sa conception, The Descent s’est trouvé en concurrence avec un film américain au sujet similaire : The Cave. L’œuvre de Neil Marshall devait sortir en novembre 2005 ou février 2006 au plus tard. Mais The Cave débuta son tournage avec 6 mois d’avance sur The Descent. Il fut alors décidé d’accélérer la production pour sortir avant la concurrence, le tournage étant bouclé à la fin du mois de février 2005.

Il existe un montage différent pour les Etats-Unis auquel il manque une minute. Il s’agit de la toute fin du film, le montage américain s’achevant au moment où Sarah aperçoit Juno couverte de sang près de la vitre de sa voiture après s’être échappée. Le retour dans la caverne, où l’on découvre que Sarah a perdu la raison, avait été supprimé par Lionsgate après les projections tests. Les spectateurs trouvaient en effet que la fin originale était beaucoup trop déprimante. Le réalisateur a commenté ce choix ainsi en le comparant à Massacre à la tronçonneuse : « Le fait qu’elle s’échappe entraîne-t-il vraiment une fin heureuse ? »

La création des monstres du film, les Crawlers fut assez complexe. Leur apparence se situant entre « le Gollum du Seigneur des anneaux et les Reapers de Blade 2 », les créatures devaient être proches de l’humain mais sans jamais pouvoir créer l’empathie. La peau des Crawlers devait être phosphorescente à l’origine, mais le résultat était beaucoup trop lumineux dans un univers aussi sombre. Le design des Crawlers fut soigneusement dissimulé aux actrices qui furent ainsi réellement terrifiées lors de la première apparition du monstre dans la caverne. Natalie Mendoza raconte : « Quand ce moment est arrivé, j’ai failli mouiller mon pantalon ! Je courrais dans tous les sens, avec un rire hystérique et j’essayais de dissimuler le fait que j’étais vraiment horrifiée. Après cette première scène, nous ne nous sommes jamais senties à l’aise avec les Crawlers. »

Marshall insista pour créer un univers le plus réaliste possible pour ses créatures. Elles apparaissent ainsi dans leur « nid », et l’on peut y déceler des spécimens mâles et femelles, ainsi que des adolescents. « Je voulais une espèce très primitive et sauvage, vivant dans les profondeurs, mais je les voulais aussi humains, explique Marshall. Je ne voulais pas en faire des aliens, parce que l’humanité est ce qu’il y a de plus terrifiant. » Le résultat donne un sentiment de sauvagerie rarement aperçu sur un écran de cinéma. La brutalité des Crawlers vient incarner l’angoisse qui semble parcourir le film de son premier à son dernier plan.

La campagne de promotion du film fut perturbée par les attentats de Londres en juillet 2005. Les affiches durent être modifiées au dernier moment. Ces événements eurent vraisemblablement des répercutions sur le box-office, même si le film engrangea 6 millions de livres sur l’ensemble de l’Europe. Le box-office mondial s’éleva à 57 millions de dollars, un score très honorable pour un film ayant hérité des interdictions les plus dures dans tous les pays (moins de 16 ans en France, par exemple). Les critiques furent dans l’ensemble positives, voire très positives et le film se hissa même à la 10e place du classement de fin d’année du Washington Post. Depuis une suite a été tournée, précédée d’une réputation peu flatteuse, elle sort le 14 octobre dans les salles françaises.

Expérience tétanisante en salles, profitant d’une progression implacable, The Descent fit sensation auprès d’un large public, avant d’engendrer un culte vivace. Pourtant le schéma de base est on ne peut plus classique, c’est la perfection de sa mise en œuvre, belle dans sa brutalité, intense dans son traitement des terreurs les plus intimes, qui persiste à nous scotcher à chaque vision. Neil Marshall révélait ici une efficacité de réalisation inattendue et s’offrait une place de ténor de la nouvelle génération des artisans de la série B. |

L'Empire Contre-Attaque

d'Irvin Kershner

Peut-on imaginer aujourd’hui qu’à sa sortie L’Empire contre-attaque reçu des critiques fort mitigées ? Que certains des éléments qui en font aujourd’hui l’épisode le plus adoré de la saga Star Wars lui valurent de sévères remontrances ? « Il n’y a ni début, ni fin ! », clamèrent certains. « C’est trop sombre, trop déprimant », répondirent d’autres. Ce n’est que 15 ans plus tard, avec la ressortie de la trilogie originale en éditions spéciales que l’unanimité se fit : L’Empire contre-attaque est le meilleur Star Wars. Pour l’éternité. Amen.

Ces défauts, si décriés à l’époque, forment les principales qualités d’une œuvre révolutionnaire qui fait toujours pâlir les blockbusters actuels. Les petites audaces d’un Dark Knight paraissent bien inoffensives face à la noirceur et à la folie de ce film. Du montage parallèle qui occupe la majeure partie du métrage à l’univers soudainement plus complexe et ambigu qui en forme le cœur, L’Empire contre-attaque ne ressemble à aucune autre production hollywoodienne de son temps, ni même après. Comme un mélange entre le règne des auteurs des années 70 et celui du divertissement, qui débuta dans les années 80.

Le film est ainsi peu avare en spectacle grandiose, de son ouverture avec la bataille épique sur la planète Hoth à sa conclusion dans les nuages de la cité de Lando Calrissian, en passant par l’inoubliable scène au milieu des astéroïdes, le film ne laisse aucune place à l’ennui. Mais c’est la place accordée à la caractérisation des protagonistes qui lui donne en grande partie son aura unique. Quasiment absente de La Guerre des étoiles, la psychologie est ici la vraie star. Dark Vador n’est pas un robot, Luke n’est pas un gringalet falot, Han Solo n’est pas qu’un archétype amusant, Léia n’est pas qu’une tête à claques… Et les nouveaux arrivants existent avec force (c’est le cas de le dire) en quelques scènes, du facétieux et sage maître Yoda à l’implacable chasseur de primes Bobba Fett.

Rarement aura-t-on fait tenir autant d’éléments en aussi peu de temps (deux heures et cinq minutes remplies jusqu’à la gueule). La quintessence de l’esprit « serial » se trouve ici, en même temps que se tournait Les Aventuriers de l’Arche perdue, l’autre chef-d’œuvre du genre. Des rebondissements dans tous les sens, un rythme affolant qui ne se perd jamais en route, tout cela pour mener vers un cliffhanger insoutenable et étonnamment émouvant (« I love you ! », « I know… »). Mais ce n’est pas suffisant ! Car il y a LA révélation, qui, malgré la richesse de l’œuvre, parvient à demeurer le clou du film. Imitée, parodiée, citée jusqu’à plus soif, avec elle Œdipe redevient roi dans l’imaginaire de plusieurs générations. C’est ici que Star Wars s’ancre en tant que mythologie moderne incontournable. George Lucas peut alors tout se permettre, c’est lui le King of the world.

Pourtant, malgré le succès de La Guerre des étoiles, la création de L’Empire contre-attaque ne fut pas de tout repos. Libéré de beaucoup d’obligations après le triomphe du premier film, Lucas décida de ne pas reprendre le poste de metteur en scène. Il se trouva déjà fort occupé par son rôle de producteur, de superviseur de sa compagnie d’effets spéciaux, ILM, et dans sa participation à l’écriture du scénario. Lucas proposa la réalisation à l’un de ses anciens professeurs : Irvin Kershner (Les Yeux de Laura Mars, Le Retour d’un homme nommé cheval, Robocop 2). Celui-ci s’empressa de refuser, estimant qu’une suite ne pourrait jamais approcher la qualité et l’originalité de La Guerre des étoiles. Heureusement, Kershner revint rapidement sur son choix et accepta.

C’est la scénariste Leigh Brackett qui rédigea la première version du scénario de L’Empire contre-attaque, juste avant de décéder du cancer en 1978. Lucas écrivit le second script avant d’embaucher Lawrence Kasdan pour retoucher l’ensemble. Le créateur de Star Wars avait été impressionné par le travail de Kasdan sur le scénario des Aventuriers de l’Arche perdue. La légende veut que la réussite de cette suite soit aussi en grande partie due à l’influence grandissante de Gary Kurtz, co-producteur de la trilogie originelle.

Au niveau des effets spéciaux, L’Empire contre-attaque demanda à l’équipe d’ILM de relever de nouveaux défis. La complexité des scènes spatiales fut décuplée, en particulier lors de la poursuite au milieu des astéroïdes, qui demeura longtemps l’une des séquences les plus impressionnantes de l’histoire de la SF au cinéma. La partition de John Williams, encore plus inspiré que pour La Guerre des étoiles, y est aussi pour beaucoup. Il ne faut pas oublier que le compositeur créa la fameuse marche impériale à l’occasion de cette suite. Indissociable de Dark Vador et de toute la puissance de l’Empire Galactique, on peine à croire qu’elle était absente du premier film. De même le thème de Yoda ou celui de l’amour naissant entre Han Solo et Léia font partie des plus belles œuvres de Williams.

Pour l’attaque de la base rebelle de la planète Hoth, le mélange de bluescreens et d’Imperial Walkers animés en stop-motion proposa un réalisme jamais vu. C’est Phil Tippett qui dirigea l’essentiel de cette séquence délirante. Mais le plateau le plus impressionnant demeure celui de la planète Dagoba, construit à 1m50 du sol pour que les marionnettistes puissent manipuler Yoda ainsi que tout l’environnement foisonnant de ces marécages annonçant Dark Crystal. Frank Oz, qui travailla sur les deux films, prêta ses talents dans la création du vieux maître Jedi, dont la physionomie emprunte les rides d’Albert Einstein…

Lors du tournage en Norvège, l’équipe fit face au pire hiver depuis 5 ans, avec des températures de -29° et 5,5 mètres de neige. Plus tard, un incendie fit culbuter le budget du film de 18,5 millions de dollars à 22 millions. Au final, L’Empire contre-attaque couta 33 millions de dollars, soit trois fois plus que La Guerre des étoiles. En 2007, les recettes de l’Episode V, au niveau mondial, s’élevaient à… 538 millions de dollars. Une nouvelle fois, l’investissement fut plus que rentable pour la Fox.

Pour l’anecdote, avant la première du film, seules quatre personnes connaissaient la révélation centrale sur la relation entre Vador et Luke. George Lucas, Irvin Kershner, Mark Hamill et James Earl Jones (la voix de Vador) étaient au courant. Tous les autres membres de l’équipe avaient été menés sur de fausses pistes.

Plus épique, plus violent, plus riche, plus romantique, plus émouvant, L’Empire contre-attaque saisissait à bras le corps la mythologie ébauchée dans La Guerre des étoiles pour la magnifier. Des ténèbres angoissantes de Dagobah aux paysages aériens de la Cité des nuages, le film dessine un idéal de space opera. Chaque plan déborde de détails et de possibilités, les idées jaillissant sans trêve. Il est aujourd’hui de bon ton de se moquer de Star Wars, de ce que la franchise a pu devenir au fil des ans. Mais c’est oublier l’émerveillement absolu que fut la première trilogie, en y incluant le mal aimé Retour du Jedi, pourtant tout aussi passionnant en tant que blockbuster magique.

Encore en 2009, il semblerait que les trois quarts des divertissements hollywoodiens, d’Avatar à Harry Potter, lorgnent d’une manière ou d’une autre sur Star Wars. Et c’est en particulier L’Empire contre-attaque que tout le monde essaie de recréer sans jamais y parvenir. Comme si ce charme était à jamais unique, instant clef du 7e art, impossible à capturer et que nous ne pouvons qu’admirer avec des yeux d’enfants, encore et encore, sans pouvoir l’épuiser. La jeunesse éternelle, la tête dans les étoiles… |

Monty Python : Sacré Graal

de Terry Gilliam et Terry Jones

Le monstre sanguinaire est un lapin blanc, la créature mythologique est un dessin animé, Camelot est une maquette (et un endroit bien peu sérieux), Lancelot un psychopathe, Galaad un gros puceau et le Graal est gardé par des Français, forcément sales et grossiers. Le premier véritable long-métrage des Monty Python est aussi le plus drôle, La Vie de Brian et Le Sens de la vie étant plus théoriques. C’est aussi la meilleure adaptation des légendes arthuriennes, à égalité avec le Excalibur de John Boorman, étonnante version sérieuse de Sacré Graal, a posteriori.

Grâce à la maîtrise technique de Terry Jones et à la folie visuelle de Terry Gilliam, Sacré Graal est une réussite plastique avant même d’être une parodie. Le Moyen-âge représenté est réaliste avant d’être fantaisiste. Disons-le simplement : le film est d’abord une grande œuvre cinématographique. Accompagnée par des comédiens au génie évident, la succession de gags peut se déployer avec une liberté rarement égalée (chez les Marx Brothers et peut-être une poignée de cas isolés).

Sacré Graal est un modèle d’écriture comique, soignant tous les éléments clef du genre. L’ampleur de la construction du film n’est pas évidente de prime abord, tant le résultat s’avère tout simplement drôle. Pourtant du moindre running gag (les noix de coco) au délire le plus longuement construit (le lapin de Troie), chaque enchaînement, chaque chute tombe avec une justesse qui assure la solidité de l’édifice dans son ensemble. L’accroche de l’affiche était joyeusement ironique : « Le film qui fait passer Ben-Hur pour une publicité. » Et pourtant rien n’est plus vrai : Sacré Graal est un monument de cinéma. |

Hellzapoppin

de H.C. Potter

Maître étalon de la comédie burlesque, Hellzapoppin, mis en scène en 1941, ne connaît aucun équivalent en son genre et il faudrait chercher du côté des délires les plus percutés des Marx Brothers ou des Monty Python pour approcher la folie furieuse en liberté ici. Adaptation d’un spectacle musical de Broadway, largement conçu autour de l’improvisation, le film ne garde que quelques numéros dansés (dont un jazz d’une énergie impressionnante) pour contaminer le médium cinématographique en le poussant dans toutes ses limites. Comme le dit la chanson titre : « tout peut arriver ». En ce sens la seule comparaison possible serait l’œuvre de Tex Avery, dont Hellzapoppin serait la seule version live véritablement digne.

Film dans le film, dialogues avec le spectateur, avec le projectionniste, entre les acteurs et leurs doubles, il n’y a plus aucune règle et tout est permis. La pellicule saute, l’image se fige, se rembobine, les objets prennent vie, un surréalisme total vampirise Hellzapoppin à tel point que cette anarchie aura pu être qualifié de situationnisme avant l’heure. En effet, si un chaos très organisé est à l’œuvre de la première à la dernière scène, c’est au service du rire le plus franc et le plus décomplexé. Les audaces sont innombrables et d’une modernité qui surprend à chaque vision. Sous-entendus sexuels très crus mais jamais vulgaires, absence de scénario revendiquée (ou alors les passages obligés sont copieusement moqués et détournés), on peut croire à un acte révolutionnaire contre toutes les formes de bienséance et de codes.

Le dynamitage est étourdissant et il est impossible d’énumérer le nombre de gags repris parfois littéralement par à peu près tout le monde (dont en particulier David Lynch avec son On the air qui tentait d’approcher trop gentiment l’hystérie du film de H.C. Potter). Dominé par le duo Ole Olsen et Chic Johnson, Hellzapoppin réserve une place de choix à deux autres talents comiques hors normes : l’énergique Martha Raye et l’irrésistible Mischa Auer en prince Pepi. Par sa richesse, sa créativité unique et surtout son potentiel à provoquer l’hilarité et l’émerveillement de tous les publics, Hellzapoppin est parfois considéré comme le chef-d’œuvre de la comédie américaine à tendance slapstick et nous ne serons certainement pas de ceux qui oseront prétendre le contraire. |

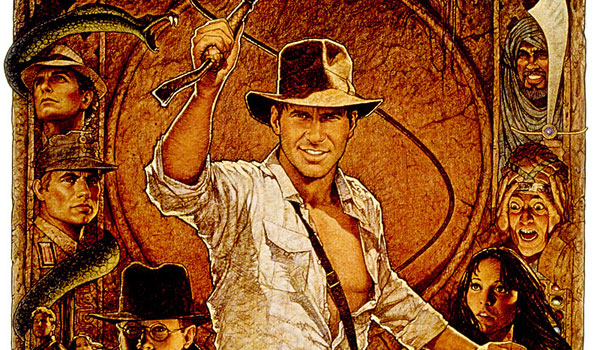

Les Aventuriers de l'Arche Perdue

de Steven Spielberg

La sortie des Aventuriers de l’Arche Perdue marque un état de grâce pour le trio Spielberg/Lucas/Ford qui pouvait alors tout se permettre. Car il fallait oser revenir auprès d’un genre quasi oublié du cinéma hollywoodien : le serial bondissant et outrancier. Dès l’ouverture du film, avec son temple plein de pièges, de comparses lâches, d’indiens caricaturaux, tout un imaginaire est épuré et sublimé. Icône parmi les icônes, Indiana Jones redéfinit à lui seul l’archétype de l’aventurier. Presque parfait (une légère phobie des serpents mis à part), le Dr. Jones est moins ambigu et menaçant qu’un James Bond et il est le seul héros de son histoire, à l’inverse d’un Han Solo, pièce d’un puzzle plus vaste.

A héros parfait, méchants à la hauteur, et depuis plus d’un demi-siècle, le cinéma n’a pas trouvé mieux que les nazis (à part les communistes, présents dans le quatrième opus de la saga). Un membre de la gestapo, un français collaborateur et une flopée d’officiers costumés, tous punis par la malédiction de l’Arche d’Alliance. Heureusement Indy est bien entouré avec l’indispensable élément féminin au fort caractère, et quelques seconds rôles attachants.

Tout dans les Aventuriers de l’Arche Perdue respire le coup de génie. Que ce soit les scènes d’action, imitées jusqu’à plus soif, la musique de John Williams (lui aussi en plein état de grâce) ou le scénario, véritable perle, qui est presque un cas unique d’association heureuse entre mystères bibliques et divertissement. Avec Indiana Jones on a le sentiment de vivre une aventure qui dépasse le carton pâte, les effets spéciaux, les cascades et les antagonismes classiques. Qu’on se souvienne de la scène de la maquette (et des chœurs en extase de Williams), de la découverte du puits des âmes ou de l’assez effrayante séquence d’ouverture de l’Arche pour bien comprendre que Spielberg avait une vision du divertissement qui se situait bien au-delà des figures imposées et des hommages. Une impression mainte fois confirmée depuis par le Wonder Boy du cinéma, mais rarement avec autant de bonheur dans le mélange des émotions. Les accroches des affiches exagèrent souvent, sauf dans le cas des Aventuriers de l’arche Perdue, car, après ce film, l’aventure allait pour toujours porter le nom d’Indiana Jones. |

|

Indiana Jones et le Temple Maudit

de Steven Spielberg

Affreux, sale et méchant, cela pourrait être l’accroche de ce Temple maudit, véritable catharsis pour un Steven Spielberg traversant alors la période la plus sombre de son existence. En plein divorce, le réalisateur est partagé entre une misanthropie galopante et un amour naissant pour son actrice principale (Kate Capshaw, pourtant quasi insupportable dans ce film). Le résultat est à la fois l’opus le plus violent des Indiana Jones, mais aussi le plus naïf, et certainement le plus proche des serials d’antan.

Colonialisme bon teint, complaisance dans l’horreur (ah, le cœur arraché et palpitant), enfantillages (la scène du repas, la profusion d’animaux dégoûtants) et sadisme réjouissant (des mômes esclaves qui se font fouetter par de gros barbus pervers). On comprend sans mal pourquoi Spielberg a depuis renié cette œuvre parcourue d’autant de fulgurance que de maladresses. Car Indiana Jones et le Temple maudit possède le charme des films bordéliques, enchaînant gags et scènes d’action sans prendre le temps de réfléchir aux questions de bon ou de mauvais goût.

Les ambitions de l’Arche Perdue sont revues à la baisse, même si tout le monde assure sa part de travail avec classe. Le scénario est moins impressionnant et l’enjeu plus dérisoire (sauver une gentille communauté avec un caillou qui clignote, à la place du pouvoir divin susceptible de dominer le monde). Les effets spéciaux sentent encore plus le bricolage, ce qui fait une partie de leur charme. Et John Williams ne parvient pas à recréer des thèmes aussi marquants que ceux de Marion ou de l’Arche.

Mais qu’importe, le plaisir est régressif et irrésistible. La poursuite d’ouverture et la séquence des wagonnets demeurent des références du cinéma d’aventure. De surcroît, le film ne fait aucun tort au mythe, bien au contraire, il contribua à son entrée définitive au panthéon du 7e art. |

Indiana Jones et la Dernière Croisade

de Steven Spielberg

On a souvent présenté cette Dernière croisade comme le remake de l’Arche perdue, avec pour seul apport, mais de taille, la présence de papa Jones. Ceci est très réducteur et, les années ayant passées, le film mérite sans doute une réhabilitation assez enthousiaste. Tout ce qui faisait la réussite des deux premiers volets est présent : l’aspect bondissant du serial, les effets spéciaux bricolés, la musique héroïque de John Williams, la classe totale d’Harrison Ford et les idées délirantes du duo Spielberg/Lucas.

La Dernière croisade voit le retour des nazis, encore plus caricaturaux, et l’arrivée en fanfare de Sean Connery, qui vole tout le film. Entouré au final par Denholm Eliott et John Rhys-Davies, la famille Jones donne déjà l’impression d’offrir son baroud d’honneur, son dernièr tour de piste avant la retraite. Ils sont tous vieux, mais ils ont la pèche. Cela tombe bien, l’enjeu est cette fois l’immortalité, avec la revanche de la Bible, version Nouveau Testament.

Immortel Indiana Jones ? Il n’a pas besoin de Graal pour cela, dès la scène d’ouverture qui présente sa « naissance » en tant que héros (et qui donnera lieu à une série télévisée) nous sommes dans le légendaire. La saga commence à tourner un peu en rond (quitte à s’auto-citer et à se parodier), mais elle le fait avec la générosité voulue par Spielberg. A l’arrachée, celui-ci parvient à créer des scènes inoubliables.

Si la partie vénitienne est attachante, dès que Junior retrouve son paternel, le film devient génial. L’alchimie entre Ford et Connery fonctionne du tonnerre. C’est ainsi de loin l’opus le plus drôle de la saga et les répliques cultes sont innombrables (« Ces gens essaient de nous tuer ! C’est nouveau pour moi ! », « Qu’est-ce qui se passe à 11h ? », « Elle parle en dormant »)

En ce sens, malgré quelques séquences très spectaculaires (celle du tank étant la plus mémorable), cet Indiana Jones laisse beaucoup de place aux personnages et aux dialogues. Fort bien caractérisés (la traitresse Elsa en est le meilleur exemple), ils existent avec un naturel rare au sein du divertissement hollywoodien. C’est peut-être aussi ce qui a déçu le public au moment de la sortie du film, Indiana Jones se met en retrait au profit d’une histoire « de groupe ». Au final, c’est pour Henry Jones qu’il ira triompher des derniers pièges du sanctuaire du Graal. La reconnaissance paternelle (« Indiana… let it go. ») devient de plus en plus touchante au fil des visions et le dernier plan du film donner l’impression que les Jones ont gagné le plus grand des trésors : une famille. |

|

Planète Interdite

de Fred M. Wilcox

Toute la science-fiction en un film ? C’est un peu l’ambition de Planète interdite, inédite pour l’époque. Qu’on en juge : un vaisseau spatial, un équipage polyvalent, un robot intelligent, des rayons laser, des extra-terrestres, un monstre invisible et cruel, un scientifique inquiétant, des données techniques à foison, une jolie fille et un sous-texte psychanalytique plus profond qu’il n’y paraît. Et encore, on en passe. Sans ce film, pas de 2001 (qui prendrait la SF au sérieux ?), pas de Star Trek (toute la série est déjà là, au moins dans son esthétique), pas de space opera et donc pas de Star Wars. Ou alors si, mais dans des formes très différentes. Car tout est dans Planète interdite.

Certes la forme est un peu rugueuse, le rythme se déploie à l’ancienne. Les jeunes générations se demanderont comment une œuvre aussi théâtrale peut encore passionner. Mais c’est bien parce qu’il s’agit ici de SF dite « intelligente » que Planète interdite domine ses concurrents. Le théâtre, c’est l’origine de l’histoire, inspirée par La Tempête de Shakespeare. Le cœur du film se joue dans la psyché des protagonistes. La menace vient de l’intérieur, c’est le « monstre de l’id », selon le concept freudien du subconscient. Les décors peuvent sembler infinis, les architectures des Krells peuvent écraser les petits humains, l’horreur sera toujours invisible, incontrôlable, plus puissante que toutes les technologies.

La science-fiction atteint son point limite. D’autres, comme Kubrick, tenteront d’explorer plus loin, de mettre des images sur l’indicible. Mais rien ne se situe vraiment au-delà du pouvoir de l’esprit. Planète interdite enrobe son propos de machines fantastiques et de trouvailles cliquetantes, la vérité est pourtant simple : la part des ténèbres est la plus forte. Savant génial, Morbius est dévoré par sa jalousie incestueuse refoulée. Si l’esprit devient le moteur pur et sans contrainte, il laisse s’échapper plus de monstres que de merveilles. Quoi de plus beau que de voir son imaginaire se concrétiser par la simple force de la pensée ? Mais quoi de plus dangereux aussi…

La grande réussite de Planète interdite repose aussi sur la capacité du film à détourner l’attention du spectateur par la grâce d’un univers à la fois crédible et totalement fantaisiste. Le divertissement est ainsi total. Jamais l’œuvre ne se prend trop au sérieux, l’humour est très présent et Robby le robot suffit à nous amuser et à nous intriguer. Devenu une icône de la SF, Robby était en son temps l’un des effets spéciaux les plus chers de l’histoire. Pas moins de 125 000 dollars pour cette merveille de rouages et de lumières clignotantes.

Le film repoussa de nombreuses limites en matière d’effets visuels. Pour la première fois, on découvrait une soucoupe volante pilotée par des humains. Le vaisseau, d’environ 51 mètres, fut construit aux trois quarts en taille réelle. Il fut d’ailleurs réutilisé dans de nombreux épisodes de La Quatrième dimension.

Toute aussi célèbre est la version animée du monstre de l’id. Walt Disney Pictures prêta l’un de ses animateurs les plus célèbres, Joshua Meador, à la MGM. Dessinée à même la pellicule, la silhouette de la bête dévoile des détails inattendus, qui révèle notamment son origine. Nous invitons nos lecteurs à étudier ces scènes de plus près. Autre point notable, certains plans du monstre furent coupés lors des diffusions télévisées, sous le prétexte que la créature était trop effrayante pour les jeunes enfants. Il faut avouer que l’idée d’une telle bête, invisible, qui se glisse nuitamment dans les chambres des humains, a de quoi terrifier. On n’est pas loin, déjà, d’Alien et de son huitième passager, incarnant aussi l’inconscient animal surgissant dans un environnement aseptisé.

L’innovation fut aussi sonore. En effet, le couple Louis et Bebe Barron créa la première bande originale composée électroniquement. En utilisant toutes les possibilités de l’époque, les deux musiciens inventèrent des sonorités jamais entendues au cinéma et par le grand public. Réverbérations, ralentissements ou inversions des pistes, changements de vitesse, l’univers de Planète interdite doit beaucoup à ces audaces harmoniques. Plus proche de la musique concrète que des classiques symphoniques, la BO de Planète interdite fit énormément pour la découverte de la musique électronique et son influence n’a jamais été démentie.

Si Walter Pidgeon est parfait en docteur Morbius, l’autre curiosité de Planète interdite demeure Leslie Nielsen en jeune premier. On connaît l’acteur pour ses grosses déconnades chez les ZAZ, et on ne peut s’empêcher de sourire en le voyant faire les yeux doux à la craquante Anne Francis. Pour certains spectateurs cela suffira même pour décrocher du film. De quoi blâmer pour longtemps la série des Y a-t-il un flic pour sauver… Si on arrive à dépasser cet écueil, ainsi que les aspects les plus obsolètes de l’œuvre de Fred M. Wilcox, impossible de ne pas être fasciné. Le choc est d’abord esthétique puis, peu à peu, il devient intellectuel. La science ne serait pas le plus grand des dangers, c’est bien notre humanité qui finira par nous détruire. |

Spider-Man 3

de Sam Raimi

Spider-Man 3 est un schisme à plusieurs niveaux. Déjà notre araignée préférée était partagée entre sa vie de super-héros populaire (les bisous à l’envers, les vieilles dames à sauver…) et son existence de gentil geek maladroit, mais la schizophrénie se complique davantage en l’incarnation de Venom, la Némésis de Spider-Man, dont Peter Parker souffre (et profite) aussi. Et ainsi il en va de tous les personnages du film, tiraillés entre le bien et le mal, entre l’amour et la revanche. L’avis du critique hésite alors entre une objectivité parfois outrée par l’énormité de ce qui est nous proposé et la réaction du môme un soir de Noël devant ses cadeaux et qui se dit « Ouaaaaiisss ! Spider-Man !! ».

Spider-Man 3, c’est un peu comme un bon film du samedi soir, c’est une histoire taillée dans le marbre et ça ne s’embarrasse d’aucune audace inutile. L’aimera-t-elle pour toujours ? Se vengera-t-il ? Pourquoi Venom est-il aussi méchant ? Va-t-il la sauver ? Tout est prévisible, familier et confortable pour toute la famille. Sam Raimi ne s’en cache jamais et sait préserver la fidélité du matériau d’origine. La météorite transportant Venom tombe tout pile poil juste à côté du vélomoteur de Peter Parker ; Flint Marko (le futur Homme-Sable) s’enfuit précisément sur le terrain d’un accélérateur de particules à ciel ouvert (pourtant il y avait des panneaux…). Tout esprit critique se retrouve confronté face à ses limites : c’est cousu de fil blanc et pourtant, c’est Spider-Man, qui réalise les plus aberrantes cascades de l’histoire des CGI. Difficile alors d’être à la fois raisonnable et enthousiaste, surtout que lorsqu’il s’agit de donner corps à des cases de Comics, Raimi est sans égal. Mieux, bien plus que dans Sin City ou dans 300, il manie la troisième dimension en délivrant des scènes d’action vertigineuses, jusqu’à l’épuisement de la rétine.

Ce mélange de guimauve et de scènes outrancières devient au final attendrissant et permet de partager les émotions simples de cet univers intemporel. Encore plus qu’avec le second opus, les cyniques auront matière à tirer à boulets rouges. Mais malgré la prestance des confrontations, il demeure un paradoxal sentiment de trop peu. Sam Raimi ne cesse de privilégier la caractérisation au détriment du spectaculaire. L’équilibre est fragile, et si l’œuvre est généreuse au niveau du délire visuel réjouissant, elle pourra désarçonner par ses errances rythmiques. Cette imperfection la rend d’autant plus attachante, mais confirme qu’il ne s’agit pas d’un accomplissement. Le réalisateur parvient à nouveau à conclure sur un élan de romantisme intimiste tout en nous faisant déjà rêver de la suite. Le temps passe, les ennemis trépassent, le fade Peter Parker mûrit pour les beaux yeux de Mary Jane, et tant que Sam Raimi relève ainsi ses paris, Spider-Man tissera sa toile cinématographique avec un brio qui finit toujours par nous conquérir. Go get ‘em Spider ! |

|

|