Radiohead - Kid A

Album le plus attendu de l'année. Le plus

attendu au tournant par votre serviteur. J'aime bien The Bends et OK Computer. Deux albums

inégaux, en forme de montagnes russes. Des hauts très hauts

et des bas pas trop bas, mais quand même. On y sentait que Radiohead avait

potentiellement de quoi signer un chef-d'œuvre, un disque somme et

révolutionnaire, un disque parfait. Des ébauches (Street Spirit, Just, Paranoid

Android, Exit Music, Lucky...) nous prévenaient que nous avions à faire à un groupe,

qui, s'il ne s'arrêtait pas en chemin, avait tout pour signer de très grandes choses.

Pink Floyd des années 90, chantre d'un lyrisme électrique larmoyant et torturé,

Radiohead est moins prog que new wave. Comme les Smashing Pumpkins, on les sent fascinés

par les pièces montées gothiques de Cure, le groupe de Robert Smith. Sans revenir sur le

phénomène médiatique, critique et fanatique qu'est Radiohead, je peux déjà poser que

Kid A est un album événement.

On lit partout que Kid A est un disque

difficile. C'est relativement vrai. En voulant prendre à revers toutes les attentes et tous les

pronostics, Thom Yorke et ses gars ont remisé aux vestiaires tous les critères des

chansons "classiques" (pas de mélodie, pas de refrain, pas de final lyrique,

tout est déstructuré, les guitares passent souvent à la trappe). Le premier morceau,

Everything In Its Right Place, annonce clairement la couleur, c'est un quasi

plagiat de l'un des premiers morceaux du Selected Ambient Works 2 d'Aphex Twin (s'il n'y

avait pas la voix de Yorke et une "ambiance" Radiohead, ce serait un pompage pur

et simple). Plus loin, sur le morceau Electronica le plus évident, Idiotheque, c'est

carrément la "patte" Aphex Twin qui s'écrase sur le disque. Plus que d'un

hommage, c'est bien d'une "récupération" de style dont il s'agit. Les chansons, aussi déconstruites et bizarres soient-elles, les chansons sont

correctes, elles sont même parfois assez belles. Et il y a le reste, toujours sous grande influence Warp, mais

avec de grands bouts de Radiohead dedans, qu'on se rassure. Et dès la première écoute,

on comprend, Kid A est un pur album concept (dont on ne comprend rien, mais ça c'est pas

grave, c'est beau même). Ici, pas de hauts très hauts et de bas-bas, non, tout est à la

même hauteur. On va me dire : c'est donc un album plat. Oui, mais non. Car tout est plat

mais assez haut.

Kid A c'est un haut plateau, qui

débute sur les cimes (la pochette, déjà, débile, mais qui contribue à l'ambiance du

disque) avec le répétitif Everything et qui s'achève de fort belle façon avec un court

bout d'instrumental assez magnifique (et comme provocant au sein de ce fouillis sonore).

Au milieu, il y a de jolies choses et toutes les chansons ont leur personnalité

propre tout en restant très proche musicalement les unes des autres. La merveille c'est

bien sûr How To Disappear Completely, ballade lyrique typique du groupe, qui est aussi le

morceau qui ressemble plus à une chanson "normale". Pour les gens comme moi qui

sont habitués à écouter des disques mille fois plus expérimentaux et risqués que Kid

A, l'écoute de l'album, peu aisée quand même, est immédiatement agréable et l'on

reconnaît facilement les qualités de composition de Yorke. Pour les "vieux"

fans et pour le "grand public" qui vont se précipiter sur ce disque... Ah

bah... ça va les changer d'Oasis et de Moby. Les changer pour le meilleur... Mais, là,

je rêve... Enfin, je ne crois pas que le gros des acheteurs ne devienne très fan de cet

album, suicide commercial parfait, parfois très gratuitement exigeant et grossièrement

abscons et "désagréable". Si l'on recherche de la mélodie et des refrains, y

a pas de problème, le Aqua et le Moloko vous tendent les bras. Si vous voulez écouter du

rock post-tout qui n'oublie pas d'avoir un cœur et des oreilles, Eels et Grandaddy me

paraissent plus facilement abordables. Mais il n'en demeure pas moins que Kid A est un

bon disque, un disque réussi dans ses instants de grâce épars,

parfois énervant dans son aspect "arty", parfois créatif dans ses élans

onanistes et complaisants, parfois fatigant dans ses mêmes élans onanistes et

complaisants. Le temps viendra remettre de l'ordre dans tout cela.

En tout cas, une chose est sûre, Kid A

confirme le fait que Radiohead est un groupe en devenir, que son chef-d'œuvre est

encore devant lui, et que ce chef-d'œuvre sera un disque sublime. Toujours en progrès, Radiohead atteindra les cimes lorsqu'il cessera de

chercher à épater la galerie et qu'il osera faire copuler Street Spirits et Idiotheque.

Thom Yorke finira bien par comprendre qu'exigence, modernité, névrose, mélodie,

chansons et simplicité ne sont pas des mots incompatibles. En attendant, nous avons ce

beau Kid A, son lyrisme tortueux, ses bouffées de noirceur, son ambiance, sa

cohérence, son final rappelant celui de Disintegration de Cure (on y revient toujours, ma

foi), la voix de Yorke qui raconte n'importe quoi ("this is not happening",

"this is happening" (faudrait savoir !), "the ice age is coming",

etc...), et la confirmation que Radiohead est un groupe au-dessus du lot. |

Plaid occupe le terrain avant le nouvel

album dont on attend énormément (si ce n'est plus) surtout après la semi-déception de

Rest Proof Clockwork. Trainer est une double compilation des œuvres du duo avant Not

For Threes, à l'époque où ils œuvraient en parallèle de Black Dog. Cela nous fait

remonter jusqu'en 1989 avec un étonnant techno-rap qui n'est pas sans rappeler les

œuvres des JAMS Drummond et Cauty. Après cette ouverture très efficace, on est

plongé dans les années 91-92, au fil de longs morceaux voisins du Black Dog de Bytes. On

reste encore très proche des dancefloors et c'est au fil des écoutes que l'on commence

à apprécier ces ébauches très éloignées du Plaid que l'on connaît (et que l'on

adore). Un premier disque rempli à ras-bord (72 minutes !) et très exigeant, on n'est

pas là pour plaisanter et l'on s'adresse déjà aux amateurs éclairés du monde de Warp.

Le second CD accueillera l'auditeur avec 73 minutes au compteur. Avec des morceaux

culminants à 9 minutes et flirtant le plus souvent avec les 6, il faut bien sûr être

dans les dispositions adéquates avant de tenter la traversée. On est largement

récompensé, car au fur et à mesure, la patte Plaid se fait plus présente, on arrive à

l'époque du Black Dog qui tutoie les étoiles avec son sublime Spanners (grand disque

exigeant aussi). Plaid ose, commence à faire exploser ses morceaux pour triturer une

techno routinière (en 1992 !) et déjà sous le pseudo de Balil et avec un morceau comme

Whirling Of Spirits, ils annoncent la couleur, la musique électronique a aussi un

cœur et une âme et la poésie des machines n'est pas qu'un concept fumeux, c'est une

réalité. Très instructif, passionnant et souvent génial, cet album "perdu"

sous le nom de Balil (dont les premiers titres se trouvent à la fin du premier CD),

méritait largement d'être redécouvert.

A partir de 1994, Plaid oublie les

limites "virtuelles" de la musique électronique et expérimente à tous les

étages. Et on pourra encore essayer de danser sur Jolly, mais déjà les dancefloors

commencent à disparaître dans le rétroviseur pour laisser place à l'écoute dans le

confort de la maisonnée. Et si on pourra s'amuser à reconnaître les emprunts à Aphex

Twin (sur Letter, par exemple), à Autechre ou à d'autres voisins de Warp, on se laissera

avant tout porter par une musique de plus en plus fascinante. Et si les 9 minutes de

Reishi effrayaient de prime abord, une fois plongé dans les méandres de ses nappes

idylliques et de ses breaks insidieux, on en redemande ! Et on arrive sans encombres

jusqu'à Angry Dolphin, et là il n'est plus question de danser, on ouvre ses oreilles et

on se régale. C'est fini, et on en viendrait presque à dire : déjà ! Une double

compilation à consommer modérément et régulièrement, jusqu'à ne plus pouvoir s'en

passer. Même avec le truc éculé de la compilation de vieilleries et de raretés, Plaid

touche dans le mille, on n'en attendait pas moins du meilleur groupe de musique

électronique de la planète |

Faye Wong - Fable

Je préviens tout de suite, cet album en est

en fait deux. Pile en son milieu, Fable devient un tout autre disque dont je parle

séparément. On le sait depuis Impatience, Faye Wong est la seule star internationale (?)

qui parvient à mélanger expérimentation et pop la plus pop sans se perdre en route. De

plus en plus ambitieuse, elle enchaîne les chefs-d'œuvre. Avouons-le tout de suite,

un peu comme Kid A auquel on pourrait le comparer (chacun dans son (ses) domaine(s)),

Fable aurait pu être un chef-d'œuvre absolu et définitif. La fusion

post-apocalyptique de tous les genres, toutes les ambiances, tous les instruments. Le tout

dans une super-production hallucinante (Michael Jackson à côté c'est du lo-fi). Et tout

est là ! Mais morcelé, brisé, inachevé, on flirte avec le sublime et l'on ne va pas

suffisament jusqu'au bout du rêve. Car finalement, après le choc qu'est la première

moitié de l'album (qui enfonce les rigolos de Goldfrapp, Massive Attack & co...), on

commence à réaliser qu'il manque ce qui a toujours fait le charme de Faye Wong : la

légèreté. Car, que tout cela est bien sérieux, que tout cela est bien sombre, que tout

cela est bien occidentalisé (horreur !). Et le doute a à peine le temps de s'installer

qu'arrive le morceau 6, un délire bubble-canto-pop, plein de sonorités rigolotes et

d'échos sautillants. On croit rêver. Mais voilà, la schizo est super à la mode, et

Faye Wong vient de délivrer le disque le plus schizo qui soit. Car la seconde moitié de

Fable est un album de Faye Wong à l'ancienne, avec des ballades sublimes et toutes

simples, légères, gracieuses. C'est à peine si l'on note que la production est vraiment

hallucinante. Un coup d'œil à la pochette (toujours aussi conceptuelle et impossible

à ranger) et on comprend. Première moitié du disque composée par Faye Wong, deuxième

moitié par les bons vieux C.Y. Kong et Adrian Chan. Et à part la piste 9 qui rappelle de

façon troublante les chocs que furent Spring's Last Blossom et Century Of Loneliness en

99, cette seconde partie de Fable nous ramène en 1994. Et cette rupture très nette de

l'album en fait l'un des disques les plus difficiles de l'année. Plus difficile d'accès

que Kid A (qui n'est pas un disque "difficile" d'après moi) ou que Trainer

(enfin, là, c'est limite). Solution : programmer ! 1-6-2-7-3-8-4-9-5-10-11-12 et hop !

Reconstituez par vous-mêmes l'un des plus grands disques de l'année. Aller, je vous

l'avoue, cet album je n'y suis toujours pas "entré" comme il le faut. Et j'ai

bien l'impression, hein, je vous le dis comme ça, que c'est un chef-d'œuvre qui tait

son nom, un grand classique qui se cache. Et par instant, à l'écoute de ces cordes

torturées, de ce piano léger, de cette voix belle à pleurer, on effleure le mystère de

Fable, l'album "universel" de l'année, le trésor enfoui de l'an 2000, prêt à

étinceler quand son heure sera venue. |

Bjork - Selmasongs

Pourquoi essayer

d'éluder la question ? Bjork m'ennuie, un point, c'est tout. Elle pourra faire son

hystérique autiste qui aime la musique qui grisouille le soir au fond des bois, elle ne

pourra pas effacer ses défauts. Bjork et Von Trier c'est une alliance des plus logiques.

Tous les deux sont des spécialistes de la manipulation à destination de

l'intelligentsia. Von Trier, comme je le lisais dans DVDVision, a trouvé la recette du

"blockbuster pour intellos", et nous ressert donc l'indigeste Breaking The Waves

sur un plateau crado. Bjork, elle, fait du Bjork pur jus, ce qui est assez éloigné de la

musique. Elle pousse ses petits cris de musaraigne sur du Stockhausen (Cvalda) ou sur du

Michel Legrand (New World). Et puis il y a sa voix, qui comme celles d'Alanis Morissette,

de Dolores O'Riordan ou de Mariah Carey (non, non, il n'y a pas d'intruse dans cette

liste), emballe certains et fait fuir à toutes jambes les autres. Je l'avoue, Bjork je

l'aime en instrumental (je me souviens du bonheur d'écouter la version instrumentale de

Bachelorette, une perle). Pour le reste, ça tripatouille des cordes et des Atari ST

première génération et je suis résolument POUR ! Mais le résultat présent, de même

que sur le très inégal Homogenic (paradoxal, non ?), n'est pas convaincant du tout. Et

je ne parle même pas de l'arrière-plan cinématographique du mélo gluant de Von Trier

qu'il est bien difficile d'occulter. Selmasongs, c'est le My Heart Will Go On pour les

lecteurs des Inrocks. Ah bah, oui, il en faut pour tous les goûts ! Mais n'allez pas me

faire croire que ceux qui s'agenouillent devant Bjork et Moby sont les garants du BON

goût, là, non, non, je ne marche pas une seule seconde. Ma conclusion serait :

enfermez-la, faites-la taire mais donnez-lui les moyens de composer de jolis instrumentaux

mi-classique, mi-techno, je suis sûr qu'ainsi Richard D. James finira par accepter de

travailler avec elle (il est pas fou l'Aphex, il l'a vu l'arnaque (mais Plaid non, mais

sont pas fous non plus les Plaid, ils l'ont mixé en-dessous sur Lilith...). Une note

correcte, quand même, pour les prises de risque ponctuelles.

nouvel avis après quelques temps : bon, faut que j'arrête de vous

mentir : ce disque est horrible. La voix de Bjork ressemble à un assaut de perceuse dans

une plaque d'aluminium, c'est aussi poétique qu'un pot d'échappement (et encore...), en

clair c'est ignoble mais je me voyais mal le dire d'une manière aussi

"directe". Pourtant il le faut, il faut préserver les conduits auditifs

sensibles de toute cette prétention indigeste. Et la cerise sur le gâteau c'est bien

sûr les clins d'œil à Jacques Demy, symbole de la comédie musicale flasque,

déprimante et qui fait mal aux dents. |

Richard Ashcroft - Alone With

Everybody

De Richard Ashcroft, je l'avoue, je

n'attendais rien. Contrairement à une large faction d'amateurs de pop-rock à l'anglaise,

je n'avais jamais trouvé de charme particulier à The Verve. Leurs deux premiers albums,

entre énervement ridicule et longueurs caricaturales, ne méritaient que l'attention de

Noel Gallagher. Urban Hymns, gros succès de 1997, porté par un single aussi efficace que

rapidement horripilant (Bitter Sweet Symphony), était déjà plus sympathique, mais sans

plus. De jolies chansons de 3minutes30 se retrouvaient boursouflées au-delà du

raisonnable. La méthode Oasis continuait... The Verve sciemment démembré, Ashcroft,

horrible mégalo (un peu comme moi, mais en pire, si si !), nous offre, dans son immense

générosité, un album solo. Si l'un des principaux défauts de The Verve est toujours

présent (les morceaux durent tous au minimum deux fois trop longtemps), pour le reste ça

va mieux. Une bonne moitié du disque est réussie. Entre qualité anglaise et inspiration

américaine, c'est assez convaincant. A l'image de l'excellent single d'ouverture (A Song

For The Lovers), Ashcroft trouve le moyen d'utiliser les cordes prétentieuses sans noyer

ses chansons. Miracle, donc, le bonhomme a d'abord composé de belles choses avant de les

caviarder d'arrangements pompeux. Et, enfin conscient d'avoir de vraies bonnes chansons,

il a limité le caviardage. Mais il n'a pas évité la complaisance. Et cela il faut

l'accepter, sinon il faut passer son chemin.

Les perles sont les morceaux calmes,

les rocks étant moins aériens et parfois lourdauds. Brave New World est superbe mais

c'est surtout le parfait You On My Mind In My Sleep qui permet à Ashcroft de redorer le

blason du pop-rock anglais post-Oasis, sérieusement amoché à la fin des années 90. Sur

cette chanson en particulier, on peut noter le belle adéquation entre les violons

récurrents et la guitare qui en fait des tonnes. Et puis il faut l'avouer, Ashcroft est

un chanteur charismatique, ce qui n'était pas évident de prime abord. Bon, bah, en fait,

c'est le système du 1 sur 2. Un morceau sur deux est excellent, et le reste fait un peu

remplissage, mais c'est déjà énorme ! Et sur la fin, on est conquis. Slow Was My Heart

donne une bonne idée du chef-d'œuvre que Ashcroft pourrait créer s'il mettait de

côté certains gimmicks. Un peu moins de quatre minutes, la durée idéale. Une

production luxueuse mais raisonnable. L'orchestre en accompagnement et non en star. Un peu

d'écho pour aérer le tout. Et une chanson de qualité avec ce qu'il faut de mélodie. Et

hop ! Ca a l'air facile, comme ça... Il y a onze morceaux et c'est largement suffisant,

vu la durée de ceux-ci et le fait que même la formule magique de Ashcroft tend à

devenir répétitive. On pardonne, car le final, Everybody, est une bien belle pièce

d'orfèvre. Bon, alors, en conclusion, le sieur Ashcroft est en progrès, peut mieux faire

mais a donné satisfaction par son application. |

Britney Spears - Oops !... I Did It Again

Après le succès phénoménal de son premier album de "bubble pop"

qui se voulait l'équivalent pour les années 2000 des productions Spector des

années 60, on redoutait franchement le deuxième effort de la miss. Comme pour

Baby One More Time, les intentions sont bonnes, mais nous sommes à des années

lumières de la perfection et de la puissance spectorienne. Malgré tout, ce qui

compte c'est la qualité des chansons (gros refrains, grosse production,

gimmicks accrocheurs), et à ce niveau, plus encore qu'avec le premier opus,

nous sommes ravis. Certes, le remplissage est toujours présent, en particulier

avec la désormais rituelle reprise, cette fois ce

sont les Rolling Stones avec la scie (I Can't Get No) Satisfaction, très loin du niveau de And

The Beat Goes On de Baby One More Time. Par contre, il y a un joli nombre de

chansons naviguant entre la ballade sucrée ravissante (Dear Diary, Girl in the

Mirror, Lucky, le splendide bonus track Heart) et la pop feux d'artifices particulièrement bien fichue (la

chanson titre, What U See is What U Get, Don't Go Knocking On My Door, le brillant Stronger). Au final un

album inégal, mais digne d'éloges et renfermant de pures pépites, dans un genre fréquemment sinistre et

sinistré. |

Grandaddy - The

Sophtware Slump

On attendait énormément de Grandaddy.

Leurs

deux premiers efforts avaient redonné fois en un rock américain post-Neil Young,

post-rock, post-tout. Et du nouveau Grandaddy on attendait qu'ils viennent en remontrer à Mercury

Rev et aux Flaming Lips, les deux derniers fleurons ultra luxueux du genre. Et je brise

tout de suite le suspens, on n'est pas déçu, loin de là. Ceux qui ont craqué sur

Deserter's Songs, vont sortir leur kleenex pour The Sophtware Slump. Un album beau comme

un astre nocturne, qui s'ouvre sur l'une des chansons les plus ambitieuses (et les plus

réussies) de ce début d'an 2000 : He's Simple, He's Dumb, He's The Pilot. Une fresque de

plus de 8 minutes, sans une seule seconde d'ennui ou de redite (rien à voir avec le

dernier Cure, quoi), une merveille que n'importe quel autre groupe aurait casé en milieu

d'album comme étant son Grand Œuvre. Chez Grandaddy, ce n'est que le début et les

dés sont jetés. Ce sera 421 du début à la fin. Hewlett's Daughter, morceau pop plus

classique en apparence ne se prive pas pour faire briller le piano désaccordé et les

harmonies à se damner jusqu'à la millième génération, c'est aussi faussement léger

que le Goddess On The Highway de Mercury Rev ou que le I Like Birds de Eels. Et on

enchaîne sévère avec le déjà culte Jed The Humanoid, futur hymne de la post-pop et

déjà l'une des chansons les plus marquantes de l'année. On a pu lire dans les Inrocks

que Jason Lytle était un Brian Wilson en puissance, la comparaison est aussi écrasante

et outrée que parfaitement justifiable. Et oui, c'est aussi beau et émouvant que cela,

pas autant que Eels, houla ! me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais juste

derrière, vous voyez, pas très loin, juste pour bien nous (me ?) prouver que le rock

américain n'a pas dit son dernier mot et que des petits Pixies en puissance s'agitent

dans les coulisses d'un village de ploucs yankees. Ensuite nous avons droit au

"single", le plus-que-parfait The Crystal Lake, qui se conjugue aussi

difficilement qu'il prête à l'admiration béate de l'auditeur. C'est vrai qu'il y a un

petit côté Sparklehorse des plus estimables (pas des manches non plus, tiens, les

Sparklehorse, qui nous préparent une revanche si je ne m'abuse).

Chartsengrafs, débute dans les mêmes

circonvolutions d'électronique obsolète qui créent la majeure partie des ambiances de

l'album. Puis c'est à nouveau de la pop à guitares, mais de la pop à guitares pleines

de chausses-trappes et de vagues, de la "pop universitaire" qui réussit à

maîtriser ses débordements intellectuels pour ne pas oublier l'essentiel : le plaisir de

l'auditeur, le plaisir immédiat des mélodies. On peut déjà noter que The Sophtware

Slump est un disque qui sait créer son unité, son ambiance à lui et à personne

d'autre, et dieu sait que c'est appréciable. Pour preuve ? Après ces deux morceaux

toutes guitares en avant, le délicat Underneath The Weeping Willow vient s'inscrire sans

la moindre rupture dans la continuité de l'album. Comme Eels, Grandaddy délivre des

chansons aussi étrangement familières que fichtrement originales. Il suffit de

sonorités bizarres, d'alchimies casse-gueules et la banalité devient extraordinaire.

Encore une preuve ? Le fabuleux Household Appliance National Forest dont le refrain et le

"break" vont vous envoyer définitivement dans les cordes. Et ce n'est pas fini

avec le retour brisé de l'androïde Jed (version redneck de Ghost In The Shell ?) sur

Jed's Other Poem, qui nous fait une bonne fois pour toutes quitter le plancher des vaches.

Après un interlude instrumental (les instrumentaux déglingués dont on remarquera qu'ils

sont devenus les figures obligés des disques post-pop). Une ultime fresque de pop-rock

avec Miner At The Dial-A-View, grandiose et fragile. Et enfin le final avec le magique So

You'll Aim Toward The Sky, simple et pourtant toujours aussi moderne sans être... euh...

chiant. D'ailleurs il faut insister sur ce point, nous sommes là bien loin du trip-hop ou

du post-rock "officiel", nous sommes là dans les territoires de la pop, certes

de la pop qui pense-pense-pense, mais qui n'a pas laissé son cœur au vestiaire.

Eels, Grandaddy, bientôt Sparklehorse, l'année 2000 va faire mordre la poussière aux

années 90. Alors, hum... me voilà pris par ma sale manie débile de noter les disques

(ce qui est honteux, les enfants ne faites pas cela à la maison !), car si je mets un 20

à cet album, ça le place au même niveau que le Eels et il n'est quand même pas aussi

bon, et si je mets 19, ça le rapproche trop de mes coups de cœur du moment, alors

que nous tenons un placement à long terme. Je crois que je tiens la solution

merveilleuse, au milieu. Mais que cela ne vous empêche pas de courir acheter cet album

les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes |

Neil Young - Silver

and Gold

Et hop, revoilà Neil

Young, inusable rocker au grand cœur qui est aussi le dernier mythe rock non rongé

par les mites (ha ha ha). Bon, trêve de plaisanteries. Neil Young, moi, je l'adore et

comme je le dis ailleurs, sa discographie nous abreuve d'au moins 10 albums absolument

indispensables (au minimum 3 pour les gens hyper pressés / hyper fauchés). Silver and

Gold, grand disque de "vieux", n'entre peut-être pas (encore) dans la

catégorie des disques vitaux du loner. Mais il se pourrait que le temps joue très

grandement en sa faveur. Nostalgique en diable, cet album fait de collages temporels

périlleux, nous ramènent au bon vieux temps (justement) des premiers chefs-d'œuvre,

avant la perte de l'innocence de Tonight's The Night. Si le sympathique Harvest Moon

était la suite de Harvest, Silver and Gold serait l'encore plus sympathique suite de

After The Gold Rush. C'est de la country, bien sûr, de la country dorée comme Neil Young

sait si bien la faire et il n'en avait pas pondu de l'aussi belle depuis au moins...

foulala... un bout de temps. C'est son meilleur album depuis Mirror Ball (1994, quand

même). Et si ce n'est pas un coup de pied dans la fourmilière comme Rust Never Sleeps ou

Ragged Glory, c'est un disque amical et touchant. La preuve dès l'ouverture avec Good To

See You dont le titre dit tout. L'attaque acoustique et l'harmonica sont d'une franchise

presque aussi intense que la voix, on est ici en territoire connu et que l'on adore

fréquenter. Bienvenue à la ferme nous dit ce morceau "à l'ancienne",

intemporel. On a besoin parfois de disques "confortables". On serait prêt à

poser les pieds sur la table, mais voici que s'avance la chanson titre et on ne plaisante

plus. C'est un hymne à l'amitié. On sent déjà que cet album aurait pu s'appeler Une

Histoire Vraie ou du moins être la BO de la merveille de Lynch. C'est la même ambiance,

la même glorification délicate de valeurs fragiles. Cela pourrait être pépère, mais

c'est chanté avec une telle magie que c'est "juste" franchement émouvant. Ce

n'est pas aussi beau que la légendaire chanson titre de After The Gold Rush mais on n'est

pas passé loin. Un sommet.

Daddy Went Walkin' un country-rock que

l'on semble connaître depuis toujours. Pas très original mais tout à fait efficace.

Buffalo Springfield Again, pas l'album, mais la chanson, nous plonge dans le grand bain

des souvenirs au coin du feu, mais sans pathos, sans effusion de larmes. On a évité le

crash, de justesse. The Great Divide est une vraie réussite qui fait plaisir à entendre,

toujours sur la même tonalité rustique et amicale. Et puis quitte à sortir un lieu

commun : la voix ! quelle voix ! Horseshoe Man est l'archétype de ce qui fait la légende

du loner. La chanson country où tout s'emboîte à la perfection et qui atteint tous ses

humbles buts. Neil Young fait du Neil Young, la vache ! Il le fait bien.... Red Sun, ne

vient pas révolutionner l'album, c'est du Neil Young Harvest pur jus et c'est bô.

Distant Camera, comment dire ? Et bien c'est toujours la même veine, mais il faut bien

comprendre que cette veine est une veine d'or, voire de diamants. La preuve avec le

clouant Razor Love, qui nous rappelle que, finalement, on préfère ce Neil Young là à

celui, génial aussi pourtant, de Freedom et de Ragged Glory. Et oui, cet album aurait pu

se nommer A Straight Story, c'en est troublant. Et lorsque vient le final, on réalise que

l'on a passé un bon moment, un grand moment, un moment chaleureux, émouvant sans

effusion. Comme Lynch, Young sait s'arrêter avant de sombrer dans la facilité, toutes

les chansons ont le petit quelque chose magique et même si la rouille ne dort jamais,

Neil Young a contourné les pièges de ses récentes oeuvrettes décevantes. Après avoir

redonné un sens aux grosses guitares au début des années 90, Young a choisi de revenir

30 ans en arrière. Démarche bienvenue qui risque fort de porter ce Silver & Gold

dans la liste classiques du loner. |

Eminem - The Marshall Mathers LP

Eminem/Slim Shady tombe le masque et

offre son vrai patronyme comme titre de son nouvel et très attendu album. Après le

grandiose Slim Shady LP, disque rap à l'ancienne de 99, bourré de textes réjouissants

et de beats luxueux, on se disait que Eminem ne pourrait pas en faire deux comme ça. Que

le succès monstrueux de ce premier opus allait l'enfermer dans la facilité et le luxe

qui a dézingué la majorité de ses prédécesseurs. C'était se tromper lourdement sur

la rage du petit blanc nazillard. Son nouvel album est un monstre, le Fight Club musical

de l'année. Eminem tente de battre tous les records, celui du plus grand nombre de

vulgarités au sein d'un même album en particulier. Celui du rappeur le plus méchant, le

plus violent, le plus drôle aussi. Par moment c'est du Beavis & Butthead. A d'autres

c'est du fiel par litres. Eminem tire à vue, il tire même à l'aveuglette, joue sur tous

les degrés en décrétant que ceux qui prennent ses textes au premier degré sont des

"motherfuckin' sons of tha bitch". Emmerdant l'univers entier et se

déresponsabilisant n'importe comment, Eminem peut donc se permettre de tout dire et même

plus. C'est monstrueux et franchement jouissif même si parfois on est au-delà des

limites du raisonnable (à des années lumières même, comme sur le malade Kim). Et pour

un rap émouvant comme Stan, Eminem nous délivre une bonne douzaine de déclarations de

guerre. Kill You, The Way I Am, Remember Me ?, Marshall Mathers, Drug Ballad, Criminal,

etc... Et le tube dingo, The Real Slim Shady qui insulte MTV et toute la musique qu'elle

véhicule. Suicide commercial en direct qui a permis à Eminem de vendre 1.7 millions

d'albums en une semaine, mieux que Britney Spears et de justement virer cette

"demeurée" du top des ventes. Musicalement, encore plus que pour le premier

album, c'est du luxe. C'est produit au millimètre (souvent par Dr Dre), plein de

bruitages débiles (grand moment ignoble avec la séquence sucette de Ken Kaniff), plein

de gros refrains, plein de hargne et de fraîcheur. C'est du grand art, c'est du brut de

décoffrage, c'est totalement irresponsable (quoique, il se méfie le petit, il nous fait

quelques gentilles crises identitaires assez touchantes). En clair, c'est excellent, un

point, c'est tout, écoutez-moi ça, y a rien à ajouter. Et comme il dit lui (je cite, je

traduis, je récupère) : "si vous n'aimez pas, allez vous faire enculer bandes

d'enfants de putains". |

Moloko - Things To

Make And Do

Depuis la sortie de Daisies Of The

Galaxy de Eels, il est bien normal que tout ce qui suit paraisse bien

"dérisoire". Smashing Pumpkins, Day One, Cure et compagnie, de bons disques,

peut-être de grands disques, mais qui ne supportent pas la comparaison ne serait-ce

qu'avec une seule chanson du Eels. La solution ? Se rabattre sur la discothèque idéale

ou tout simplement se délecter des bonnes petites choses sans prétention qui nous

arrivent ça et là. Moloko, comme Aqua, n'ont pas sorti un album qui va changer

l'histoire de la musique. Non, après le succès mérité de Sing It Back, Moloko a

capitalisé soigneusement, consciencieusement et avec talent. Cela nous donne un excellent

disque Pop terriblement dans l'air du temps, tout en restant parfaitement léger et

écoutable. Plutôt que de tout miser sur un revival disco nauséabond, Moloko joue le

crossover total en mélangeant un peu tout et n'importe quoi. Ce n'est pas aussi bien que

Bran Van 3000, mais c'est déjà plus frais et marrant que le dernier Beck. Et si on

accepte de jouer le jeu, on découvre un très grand album à consommer tout de suite, et

qui sait, si ça se trouve, c'est un futur classique. Amusant sans être idiot, ambitieux

sans en faire trop, fourre-tout sans être nauséeux, Things To Make And Do possède son

lot de grands moments (Pure Pleasure Seeker, Indigo, Remain The Same, The Time Is Now,

Mother, It's Nothing, If You Have... et 9 minutes de remix de Sing It Back car on n'en a

toujours pas assez). Ah ! Si tous les disques à succès étaient aussi bons que celui-ci,

le monde serait définitivement... meilleur.... Hautement recommandé, comme ils disent.

Nouvel avis, plus tard : Juste pour rebondir sur la critique du disque

parue dans les Inrocks, qui à l'instar de la critique de l'Aqua dans le NME, donne plus

envie d'écouter le disque qu'autre chose. En gros, tout ce qui est présenté comme

négatif par les Inrocks est en fait ce qui fait le charme de Things To Make And Do.

"C'est n'importe quoi", "le fouillis total", "Moloko s'évertue

à brouiller les pistes", "finit chez Queen alors qu'il débutait chez Sonic

Youth", "se paume dans des inepties étranges et baroques" (avec comme

exemple le génial Indigo, et la même remarque enthousiasmante que celle du NME :

"ça fait frémir"). Ca leur arrive parfois aux Inrocks d'œuvrer dans le

paradoxe, mais pour le coup, c'est du grand art. Inutile, donc, de vous faire un dessin :

le nouveau Moloko est un grand disque. |

Cela doit bien faire un an que cet

album est sorti, mais je ne lui règle son sort que maintenant (c'est quand même chouette

d'être son propre patron et de pouvoir parler de ce que l'on veut quand on le veut). Le

gentil niais Moby est essentiellement célèbre pour son manque d'imagination. Son premier

tube, l'insignifiant Go, était une pure et simple reprise d'un thème de Twin Peaks avec

quelques effets de synthé Casio en bonus. C'était nul, mais ça a l'air d'avoir marqué

quelques personnes, on se demande bien pourquoi. Parmi les œuvres de Moby, on peut

noter un album Ambient pas trop mal mais impossible à réécouter aujourd'hui (et comme

d'habitude entaché par une guimauve et une niaiserie à toute épreuve). Un Everything Is

Wrong terriblement obsolète qui était déjà limite au moment de sa sortie en 1995.

C'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est bien, c'est juste tiède. Moby c'est

franchement tiédasse en règle générale. Le sommet de sa discographie étant atteint

avec son album "punk" Animal Rights, qui, bien qu'il soit présenté comme un

projet "sérieux", s'avère être un disque franchement poilant. Autre

constatation : la musique de Moby est limitée, pas minimaliste, non, juste limitée. On

passera rapidement sur son I Like To Score (une compil en fait) de sinistre mémoire qui

aurait dû le classer comme porte-parole de la techno prisunic pour branchés et on en

arrivera à ce Play.

Depuis un an, vous avez certainement

entendu et/ou lu des avis souvent très positifs concernant Play. Bah, on va faire simple,

c'est vrai que c'est le meilleur album de Moby. Vous allez tout de suite me dire que vu ce

qui a précédé, ça ne signifie pas grand chose. Commençons par le commencement. Tout

ce qui fait Moby, depuis ses débuts jusqu'en l'an 2000, est présent. Play manque donc

franchement d'imagination, ce n'est qu'une collection de samples plus ou moins

opportunistes et plus ou moins bien agencés. Play est un disque qui va morfler un sacré

coup de vieux dans pas longtemps, bah oui, Moby il fait du vieux avec du vieux, c'est bien

connu, il a toujours un train de retard, le pauvre. Des preuves ? Tous les morceaux ou

presque, en particulier des trucs comme Honey ou Bodyrock qui semblent sortir du premier

album des Prodigy, ou encore ce Machete (notez la finesse des titres un peu agressifs...)

qui fout presque la honte par disque interposé. Play est dégoulinant de niaiserie et

d'effets larmoyants. Moby ayant d'ailleurs trouvé le moyen d'incarner à la perfection sa

plus terrible tare avec le clip hilarant de Natural Blues qui fait passer Titanic pour du

Cronenberg. Mais je ne sais pas ce qui pose le plus problème avec cet album. Le fait que

l'on ait en permanence la sensation d'avoir déjà entendu cela 2000 fois ? Le fait que

les samples sont toujours très beaux et qu'ils ne méritent pas vraiment le traitement

qui leur est infligé ? (pourquoi rajouter de la sucrerie sur le sample de Natural Blues,

par exemple ? C'est quoi ce pont piqué à Deep Forest ??) Moby fait du blues comme Eric

Clapton, plein de gros gimmicks, de perfection glacée, d'opportunisme, la négation même

du concept. C'est quoi ce Why Does My Heart Feel So Bad ou ce Run On totalement foireux ?

Toujours les mêmes effets de petit piano et de gentilles cordes mouillées. C'est fou ce

que ça sonne daté (enfin, pas dans le bon sens du terme). Et le pire c'est

qu'effectivement il y a un choix horriblement (et involontairement) malin des samples.

Alors ça fait de jolies chansons horripilantes, comme l'était Go en son temps. Quitte à

ne faire que du sample et deux effets guimauves, il faudrait que Moby ait le courage de

ses actes et sample des trucs connus (façon KLF, quoi). Il serait facile d'être très

méchant avec ce disque gentillet, propret, formaté, prévisible et finalement assez

insignifiant. Mais bon, quand on lit les notes de pochette, on se dit que Moby, soit est

un affreux cynique qui cache son jeu et qui fait œuvre parodique depuis le début

(peu probable) ; soit est ce qu'on appelle un brave gars un peu simple qui fait de la

musique pour exprimer les choses qu'il pense. On est bien content pour lui, il va sans

dire. Mais on ne se sentira peut-être pas très obligé de faire œuvre humanitaire

et d'acheter ses albums, vu qu'il gagne assez comme ça, car ses supers morceaux vachement

"habités" ne cessent d'être entendus dans la moindre pub ou le moindre film à

la mode... hum... et si c'était un affreux cynique finalement ? Ca redonnerait de

l'intérêt à son œuvre... Ecoutez donc Third Eye Foundation, vous allez vite sentir

la différence.

Nouvel avis, plus tard : J'ai tellement envie d'être très méchant que,

bon, enfin, quand même, Play est à la musique ce qu'un mélo avec Robin Williams est au

cinéma. Play c'est Au-Delà de Nos Rêves et Moby est le Robin Williams de la musique.

Non, quand même, dans Toys et dans Fisher King, Williams est grand, alors que

Moby....

Nouvel avis 1 an plus tard : BEURK

!!!! |

The Third Eye Foundation - Little Lost Soul

Je ne peux cesser de faire des éloges sur

le précédent album de Matt Elliott, l'excellent You Guys Kill Me, étrange aventure dans

les territoires obscurs de la drum'n'bass gothique. A le fois planant, effrayant, parfois

à la limite de l'industriel et souvent dopé par des sonorités inédites, You Guys Kill

Me faisait un réel effet aussi bien sur l'instant que sur la longueur. Little Lost Soul

n'a pas l'impact instantané de son prédécesseur. Sur cet album, Elliott a cherché à

construire un long morceau de 40 et quelques minutes ; un concept album qui, encore plus

que le précédent, est censé capturer l'auditeur sur la longueur. On sait le compositeur

très mystique, et on imagine que sa musique est vraiment habité par une âme (petite et

perdue ?) et tous les disques de Third Eye Foundation peuvent servir d'arguments

imparables à ceux qui prétendent que la musique électronique est froide et sans

cœur (bouh la vilaine !). Argument moins brillant qu'un petit tour dans le monde de

Plaid, mais argument intéressant quand même, Little Lost Soul manque quand même

cruellement de variété et de vrai climax. Moins surprenant que You Guys Kill Me, moins

dérangeant aussi, Little Lost Soul est néanmoins un disque vivant, qui raconte quelque

chose et il faut l'avouer, c'est déjà beaucoup ; et il y aura j'en suis sûr, beaucoup

d'auditeurs pour le trouver sublime. Il faut donc impérativement écouter ce disque.

Nouvel avis, plus tard : Beau disque. Comme ça, au moins, c'est simple

et clair. |

Machina / Machines Of God

Difficile de juger aussi rapidement un disque des Smashing

Pumpkins. Toujours perdu dans sa fixette Cure, Billy Corgan joue la complaisance totale et

nous en rebalance 70 minutes dans les tympans. Et après une première écoute de l'album,

on s'amuse à inventer des étiquettes au groupe : New Wave Epique ? (non, ça c'est U2),

Cold Wave Prog ? (non, ça c'est Cure), Métal Prog Propret ? (on s'en rapproche)... Et il

est vraiment facile de tirer à vue sur un groupe qui pond 10 minutes de Glass And The

Ghost Children (plus Cure que le dernier Cure ; heureusement, Corgan ose le changement en

cours de route ce qui permet de donner au final une excellente chanson). Pour le reste, et

bien c'est un panaché Adore/Siamese Dreams. Le plus souvent ce n'est pas un panaché

comme sur Mellon Collie, une ballade puis un rock métal puis de la pop new wave puis un

coup de grosses guitares. Non, là, le mélange est carrément au sein des chansons. Ce

qui donne des trucs bizarres, dont le Glass And The Ghost Children cité plus haut est la

meilleure incarnation schizo. Première partie : la chanson à guitares puis un interlude

Sonic Youthien, et la fin avec la ballade. Drôle de façon de faire cohabiter ses

personnalités multiples, oui. J'ai toujours avoué ma préférence pour les Smashing

façon We Only Come Out At Night, By Starlight ou carrément tout Adore. Sur Machina, il y

a encore de bons trucs dans ce style (de très bons trucs en fait). Mais c'est étrange

comme on a tout le temps l'impression d'avoir déjà entendu tout cela. Stand Inside Your

Love et Wound, par exemple, comme jurer qu'ils n'étaient pas déjà sur Adore sous un nom

d'emprunt ? Mais il y a aussi des moments étonnants comme l'excellent (et drôle) Heavy

Metal Machine, le superbe The Imploding Voice ou le total plagiat de Cure qu'est The

Crying Tree Of Mercury. Il y a aussi des choses à la limite de l'insupportable, comme I

Of The Mourning (Corgan pleurnichant "Radio ! Radio !", foulala...). Dans

l'ensemble, Machina est un album trop long pour être jugé en deux temps trois

mouvements. Comme tous les Pumpkins, il va falloir au moins six mois et beaucoup de

passages espacés dans le temps pour apprécier le tout à sa juste valeur. A priori,

comme ça, au bout de 2-3 semaines d'écoutes irrégulières, Machina, sous son enveloppe

mélangeant mécanisme et imagerie moyen-ageuse de bazar, est un très bon album... de

Billy Corgan (comprenne qui pourra...)

Nouvel avis, plus tard : Téléchargez plutôt (ou au moins

aussi), Machina II, supérieur sur bien des points. |

The Cure - Bloodflowers

Ne faisons pas de détours :

Bloodflowers est un bon disque de Cure, très proche de Disintegration. Au point que cela

pourrait en être la suite directe sans passer par la case "tout public" de Wish

et la case vide de Wild Mood Swings. Mais malheureusement, il manque à ce Bloodflowers

les Pictures Of You, Love Song et autres Plain Song qui assuraient l'originalité de

Disintegration par rapport aux autres œuvres curesques. Il suffit d'écouter le

premier morceau, Out Of This World, qui est tout simplement un décalque à la limite de

la photocopie de ce fameux Pictures Of You (le même riff, quand même...). C'est aussi

beau que prévisible. Les choses s'aggravent avec le morceau suivant, héritier, lui, de

la chanson Disintegration et qui nous attaque avec 11 minutes au compteur. Directement en

seconde place sur l'album, ça fait mal. Mais où est Friday I'm In Love ? Ceux qui

tiendront jusqu'au bout seront peut-être tenté par le terme "indigent" et on

les comprend. Where The Birds Always Sing et Maybe Someday renferment un peu d'espoir

(musicalement, s'entend bien), mais c'est définitivement toujours la même chose. Bien,

bien, bien, si l'on a déjà Disintegration dans sa discothèque (et il FAUT avoir

Disintegration dans sa discothèque), ce Bloodflowers fait gentiment double emploi. A ça,

c'est sûr, Cure fait du Cure, et il faut toujours préférer les originaux aux

imitations. The Loudest Sound est peut-être le morceau le plus original du disque (c'est

dire...) et l'on arrive lentement, très lentement, mais sûrement jusqu'à Bloodflowers,

superbe chanson qui récompense les plus courageux. Ici, Robert Smith fait copuler le Cure

de Pornography et celui de Disintegration et signe ainsi une sorte de Best Of de 20 ans de

Cure. Oui, c'est peut-être le dernier disque du groupe, c'est un disque pour les fans

purs et durs qui auront la patience de l'apprécier à sa juste valeur. Pour les autres,

il vaudra mieux se repencher sur les classiques du passé (Three Imaginary Boys, Seventeen

Seconds, Faith, Pornography, Disintegration...), car définitivement, Cure est un groupe

des années 80, l'un des meilleurs, l'un des plus touchants, un de ceux qu'on ne peut ni

renier, ni oublier. Mais c'est un groupe du passé.

Nouvel avis, plus tard : Boah... Bof... Bah... M'enfin ! |

Eels - Daisies Of The Galaxy

La première fois que j'ai entendu E et son groupe (ils

étaient trois à l'époque), je les ai surtout vus. C'était le fameux clip de Novocaïne

For The Soul et ses effets spéciaux impressionnants. Ah oui, c'était une production

Dreamworks (la première au niveau musicale, si je ne m'abuse). La chanson en elle-même

était vraiment réussie, même si encore un peu trop "mode" pour être tout à

fait honnête. Pourtant il y avait déjà dans ce premier tube une ambiance, une magie qui

ne demandaient qu'à s'évader (la voix triste de E, les paroles décalées, un

souffle...). Sur le premier album, Beautiful Freak (déjà un grand titre de disque),

cette magie décalée était très présente, mais l'ensemble était un peu trop fouillis,

une démonstration de force formidable mais qui étouffait un peu l'âme d'une musique

riche en promesse. Mais pour un groupe de rock américain, post-tout, Eels venait de

signer un très grand album, indispensable.

Puis le Destin frappa à la porte de Mister E. Il faut souffrir

pour créer. Et la souffrance a donné à Eels toute l'âme qui lui manquait. E a gardé

et développé son génie de compositeur et de parolier, mais de plus il a fait parler son

cœur, son cerveau, ses tripes. Ce fut Electro-Shock Blues, terrible album de deuil et

de tourments. Ce Chef-d'Oeuvre est une forteresse effrayante de prime abord. Et il faut un

certain temps pour y pénétrer. Mais une fois à l'intérieur, mazette ! Diantre !

Fichtre ! C'est la caverne d'Ali Baba, les mines du Roi Salomon !!! Et de petit album

introspectif, Electro-Shock Blues devient un monument bouleversant qui approche et

triomphe de la mort avec une maestria jamais prise en défaut. Très peu d'oeuvres (tout

art confondu) ont réussi un tel exploit. En musique, évidemment, on pensera à Tonight's

The Night, à Faith ou à The Downward Spiral. Ou à du Brassens. En tout cas, Eels (plus

qu'un duo, et de toute façon E fait tout), sans faire de bruit, venait de signer un

disque culte et promettait (si E triomphait vraiment de la dépression) une suite

flamboyante.

Et voici Daisies Of The Galaxy (rien que le titre de

l'album...), disque attendu par votre serviteur avec une impatience fanatique. Car Eels

est un groupe que j'ai vu "naître", que j'ai soutenu depuis le début, au

moment d'Electro-Shock Blues je me sentais un peu seul à crier partout au chef-d'oeuvre

absolu (je me sens toujours un peu seul, d'ailleurs). Ce groupe je l'ai senti devenir

GIGANTESQUE petit à petit, un groupe qui avait tout pour prendre la place des vieux Cure

et R.E.M., ou mieux, de devenir un groupe culte pour gens de goût. L'accueil critique de

Daisies Of The Galaxy fait plaisir à voir, il suffit de voir le 9/10 balancé par le

N.M.E (qui n'avait pas aimé Beautiful Freaks, d'ailleurs). Et même si aux premières

écoutes (donc pour l'instant, ce qui ne veut rien dire), je trouve le nouveau Eels moins

bon qu'Electro-Shock Blues (mais comment faire mieux ?), je peux déjà l'affirmer : c'est

encore un chef-d'oeuvre.

Allez, vous allez acheter ce disque (c'est inévitable, vous ne

pouvez pas aimer la musique et ne pas acheter ce disque), et avant de l'écouter vous

allez déjà commencer à lire les paroles (bon, ce n'est pas obligé, mais souvent on a

le temps de jeter un coup d'oeil avant d'arriver à sa chaîne hi-fi). Si vous n'êtes pas

touché par le talent poétique (!!) de E, déjà, là, il y a un problème. Non, mais

regardez-moi ce Daisies Of The Galaxy (la chanson), c'est presque aussi bouleversant que

Going To Your Funeral. Et après vous mettez le CD dans la platine. Et là, soit vous

connaissez déjà Eels et le choc sera un peu moindre, soit vous ne connaissez pas du tout

Eels et vous allez vous prendre Grace Kelly Blues en plein cœur (et il y aura des

cons pour dire que le coup de la fanfare on connaît ça depuis les Beatles, les cons...).

Bon, je pourrais déjà en faire une tonne sur la référence à Grace Kelly (E a du goût

dans le domaine de la référence, c'est indéniable), mais les chansons sont courtes et

comme sur Electro-Shock, tout s'enchaîne vite, vite, vite. 14 morceaux (15 avec le

bonus...) et on ne voit pas grand chose passer à la première écoute. On reste quand

même en arrêt devant I Like Birds, merveille pop décalée à pleurer de bonheur (et pas

de tristesse, pour une fois), devant It's A Motherfucker, qui derrière son titre

faussement provocateur se révèle être une ballade belle à pleurer (encore, de

tristesse et de bonheur en même temps), devant Tiger In My Tank, folie folk-rock-etc...

qui renvoie tout Beck chez sa mère, devant Jeannie's Diary, devant Wooden Nickels (plein

de ballades sublimes), devant, bien sûr, Selective Memory et devant le morceau 15 (Mr.

E's Beautiful Blues) et son riff piqué à la Bamba. Enfin bon bref, dès la première

écoute, on est sur le cul, même si on connaît déjà tout Eels par cœur.

Moins ouvertement dépressif que Electro-Shock, Daisies Of The

Galaxy montre un E toujours plus brillant, toujours plus, osons le terme sans le galvauder

pour une fois, toujours plus génial. Comme je le dis ailleurs, Eels c'est Beck avec un

cœur, ce sont les Beatles post-millénaires. Eels c'est de la pop qui aurait retenu

toutes les leçons du passé, sans perdre la moindre parcelle d'âme. Eels, donc, sans

faire de techno, sans grosses guitares, Eels c'est la musique du futur (et toc !). Celle

qui a assimilé l'ancien et le moderne et qui ressort ses leçons sans que cela se voit. E

fait du E et bon dieu qu'il le fait bien. En continuant sur cette voie, en évoluant

doucement, sans se perdre (et surtout sans perdre son cœur), Eels a tout pour devenir

un groupe culte fondamental. Ils sont sur Dreamworks, ce ne sont pas de petits

indépendants, ce ne sont pas des inconnus, ils passent (très tard) sur MTV et (pourtant

?) ce sont l'un des meilleurs groupes encore en activité. Attendez, je regarde ma liste,

moui, il y a un peu de Nine Inch Nails de temps en temps, mais bon, je vérifie, oui, je

crois bien qu'avec Daisies Of The Galaxy, Eels s'est enfin affirmé comme le meilleur

groupe américain en activité en l'an 2000. Et pour réparer le scandaleux 18/20 que

j'avais attribué à l'époque à Electro-Shock Blues (injustice que je m'emploie

quotidiennement à réparer depuis), je m'empresse de donner à cette nouvelle merveille

la note maximale et de lui faire gravir la première marche vers la discothèque idéale.

Et dire que ce n'est que le début...

Nouvel avis une semaine plus tard : Comment appelle-t-on un disque qui

est à la fois émouvant, drôle, tendre, cruel, original, mélodique, triste, gai,

passionnant, intimiste, inépuisable... ??? Un chef-d'œuvre ? J'allais le dire ! Le

disque le plus indispensable de ces 6 derniers mois et probablement des 6 prochains (mais

je m'avance un peu, là...)

Nouvel avis bien plus tard : Daisies Of The Galaxy est un grand

album et Eels n'a pas fait mieux depuis, bien au contraire. Même si The

Sophtware Slump de Grandaddy a finalement dépassé cet album dans mon cœur,

Daisies of the Galaxy reste un merveilleux souvenir. |

Enfin, une grosse actualité pour la fin du mois de février, l'an 2000

musical aura mis du temps, mais il est enfin là. Un nouveau Cure avec lequel il faut

prendre son temps (mais qui fait oublier facilement Wild Mood Swings), un nouveau Boss Hog

(dernier groupe de rock du monde... avec le Jon Spencer Blues Explosion... tiens donc...),

un nouveau Third Eye Foundation, un nouveau Smashing Pumpkins (Corgan saura-t-il tenir les

promesses de son chef-d'oeuvre Adore ou va-t-il abandonner la lutte ? Suspens...) et

surtout un nouveau Eels et là ça devient franchement passionnant, car après un premier

album sublime et un deuxième album encore plus réussi (et franchement bouleversant),

Eels fait figure d'outsider attachant et génial au titre de groupe culte de l'an 2000.

Mais je reparle de tout ce petit monde en détails incessamment sous peu.

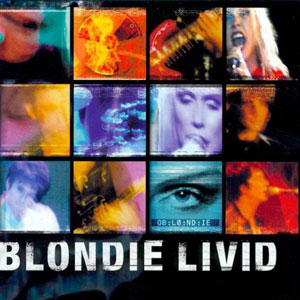

Mon premier disque chroniqué pour

l'année 99 était No Exit de Blondie. Et comme pour faire définitivement oublier leur

trop longue absence, Debbie et ses petits camarades, nous honorent d'un live pour

inaugurer l'an 2000. Outre le jeu de mot débile du titre, le disque reprend le concept

visuel de No Exit et tout cela n'est pas d'une beauté éblouissante (on est loin des

sublimes pochettes des premiers albums). Par contre au niveau musical, bon, là, y a rien

à dire, c'est du luxe. Des extraits de multiples concerts d'après la reformation qui

démontrent avec brio qu'on peut avoir la cinquantaine et faire de la Pop musique mieux

que les gamins de 20 ans. Au niveau énergie déployée, rien n'a changé par rapport au

Blondie originel. Ca part à toute vitesse, ça bondit dans tous les coins, ça dépote au

rythme de 3 à 4 mélodies à la minute. Un groupe à l'ancienne, sans boîtes à rythme,

qui ose le clavier obsolète et la basse funky-punk (si si, ça existe). Blondie fut le

seul groupe pop-punk-funk-rock digne de ce nom (la concurrence était faible, il faut

l'avouer). Et 20 ans plus tard, ils sont toujours au sommet. Bon, au niveau du choix des

morceaux, rien de très original. C'est une énième compilation des plus grands succès

(et il en manque à l'appel, l'œuvre de Blondie ne contient que des plus grands succès),

mais pour une fois, c'est une compil qui ne fait pas double emploi avec les albums (que

toute discothèque digne de ce nom se doit de posséder dans leur intégralité, j'en vois

là qui n'ont pas Auto-American et puis y en a un là qui n'a pas Plastic Letters, c'est

pas sérieux, ça !). C'est du very best of live qui décoiffe, certes on est frustré (y

en a marre de se taper 7 minutes d'Atomic et de ne pas avoir du T-Birds, du Picture This

ou du Angels On The Balcony !). Mais dans l'ensemble, on s'en fout, on est content, on en

redemande.

L'ouverture du concert redonne foi en

la musique. Dreaming + Hanging On The Telephone, on en pleurerait de joie. Screaming Skin,

extrait de No Exit, pas vraiment à la hauteur de ce que l'on peut attendre du groupe

(trop long...). Atomic... trop long aussi... même si pour la peine ils nous rejouent deux

fois le meilleur passage ("oh ! your hair is beautiful ! oh ! oh ! tonight ! ATOMIC

!"). Forgive and Forget, l'un des meilleurs morceaux de No Exit, un poil trop long

là aussi, mais c'est du surpiqué mélodique quand même. The Tide Is High, toujours

aussi efficace pour ce qui est de donner envie de danser comme des demeurés (chic alors

!). Shayla, belle balade assez méconnue de Eat To The Beat (que j'aurais volontiers

échangé contre Union City Blue, mais bon, je chipote). Sunday Girl, sublime, forcément

sublime. Maria, terrible, forcément terrible, digne du Blondie d'origine, la preuve : on

ne s'en lasse toujours pas. Call Me, monstrueux, forcément monstrueux. Under The Gun,

encore un des sommets de No Exit, impeccable. Rapture, que l'on connaît par cœur,

mais on s'en fout. Rip Her To Shreds, premier extrait bienvenu du tout premier album, du

pur bonheur. X Offender, deuxième extrait encore plus bienvenu du premier album, là

c'est presque trop de bonheur (et dire que l'original date de 1976, Blondie ne peut

décidément pas vieillir). No Exit, pompier juste comme il faut. Heart Of Glass, qui est

toujours l'une des plus belles chansons du monde. Et un One Way Or Another en conclusion

évidente. On en peut plus mais on en redemande (et on en a eu pour 75 minutes !). On

remarquera que The Hunter est toujours, logiquement, le rejeton indigne et caché. Que

Parallel Lines est le Chef-d'Oeuvre pour l'éternité (4 extraits, que du top,

forcément). Que No Exit est définitivement un bon album. Et que Blondie était

l'un des plus grands groupes du 20e siècle. Au dernière nouvelle, Debbie Harry (comme

Siouxsie) n'en aurait toujours pas assez et le 21e siècle en tremble d'avance. |

|